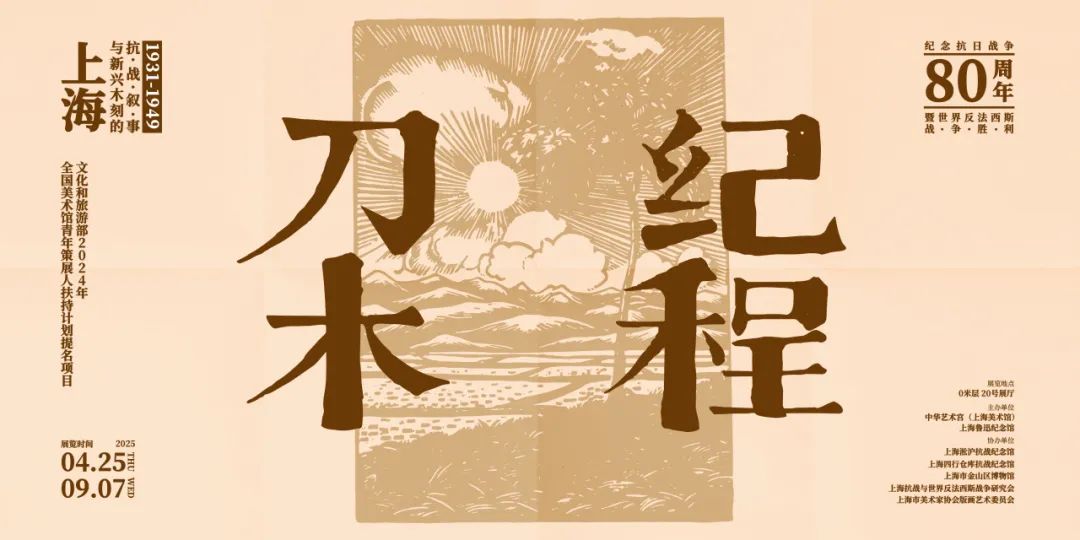

展览 | 新兴木刻如何实现民族化?

2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“刀木纪程——上海与新兴木刻的抗战叙事(1931-1949)”在中华艺术宫(上海美术馆)拉开帷幕,此次展览为文化和旅游部2024年全国美术馆青年策展人扶持计划提名项目,由中华艺术宫(上海美术馆)与上海鲁迅纪念馆联合主办。

本次展览聚焦新兴木刻,以新兴木刻的传播为切入点,通过140余件/组经典作品及相关文献资料,梳理新兴木刻萌发于上海,弘扬于全国,抗战胜利后再汇流至上海的传播路径。

新兴木刻折射出中国现代美术的发展与转型,见证了传统文化与外来文化相碰撞、融合的过程,形成了极富中国气派和时代特色的艺术语言,成为中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的典范。

新兴木刻的民族化

1942年5月,毛泽东主席主持召开延安文艺座谈会并发表重要讲话,明确而又深刻地提出了“艺术为人民服务”、“艺术表现人民”,由此给文艺工作者指明了正确道路。

新兴木刻本就高度关注社会现实生活,《在延安文艺座谈会上的讲话》促使木刻工作者们以建立民族文化的高度文化自觉,不断实现艺术语言的建构与完善,摆脱新兴木刻早期阶段对欧洲现代版画的借鉴和模仿,从民间艺术汲取营养,在民族化、本土化方面做出了可贵探索。他们为创作贴近百姓审美习惯的作品,逐步改变以西方绘画的明暗法塑造人物的习惯,广泛借鉴剪纸、年画等民间艺术形式,以简洁的线条勾勒人物轮廓,以单线造型简化复杂的光影、空间,准确生动、活泼明快的人物造型成为作品的显著特点,为之后中国版画艺术的广泛发展奠定了重要的基础。这种在艺术本体语言、创作风格上扎根人民、贴近生活、紧随时代的特征在新中国成立后得到更进一步的发展。

相关作品

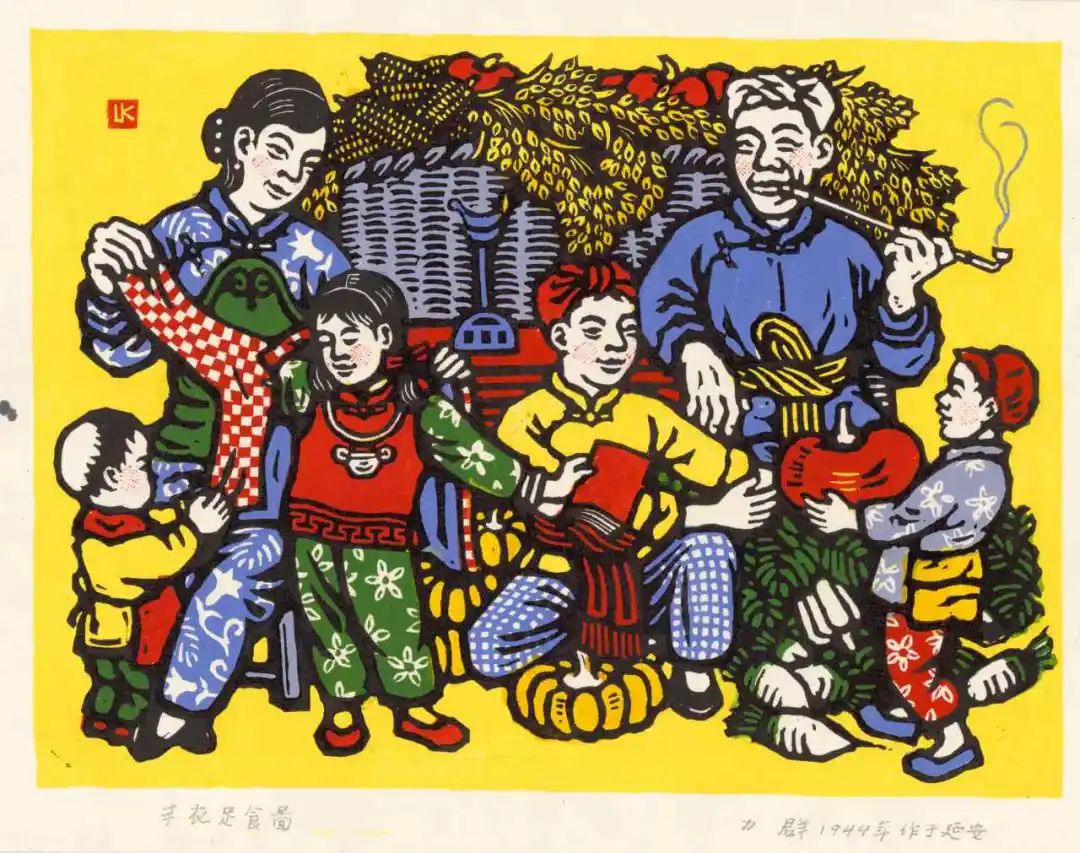

《丰衣足食图》

力群 1944年 17.5x23.5cm 套色木刻 中华艺术宫(上海美术馆)藏

1942年,在学习了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》之后,力群创作出大量歌颂新生活、民众参加选举、秋收的收获、军民合作参加抗战等题材的作品。《丰衣足食图》可以说是这个时期中国木刻民族化的代表作之一。作者运用单线阳刻这一传统的表现手段,吸收了民间剪纸和年画的表现手法,融合民间的、民族的艺术元素,用色单纯、明艳,使作品有着强烈的装饰趣味,作品洋溢着喜庆气氛,表现了边区群众通过大生产运动实现丰衣足食的生动画面。

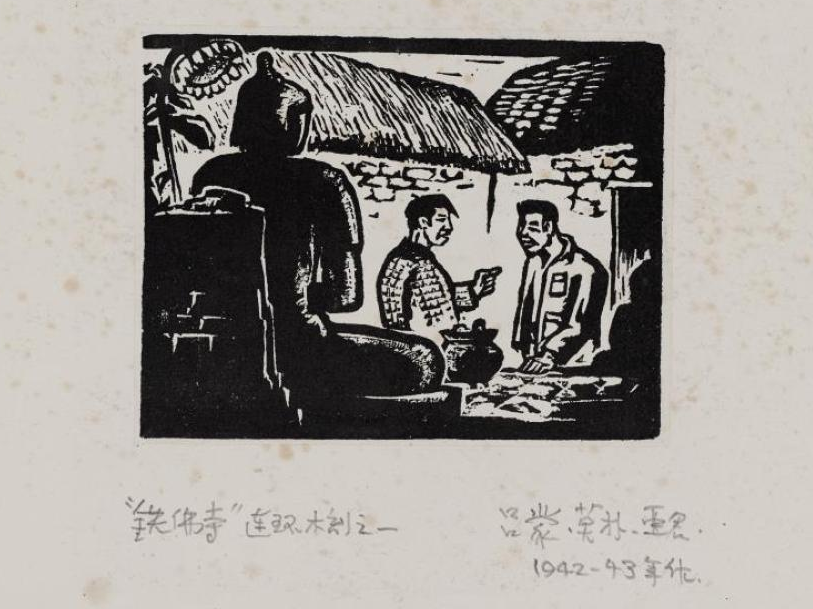

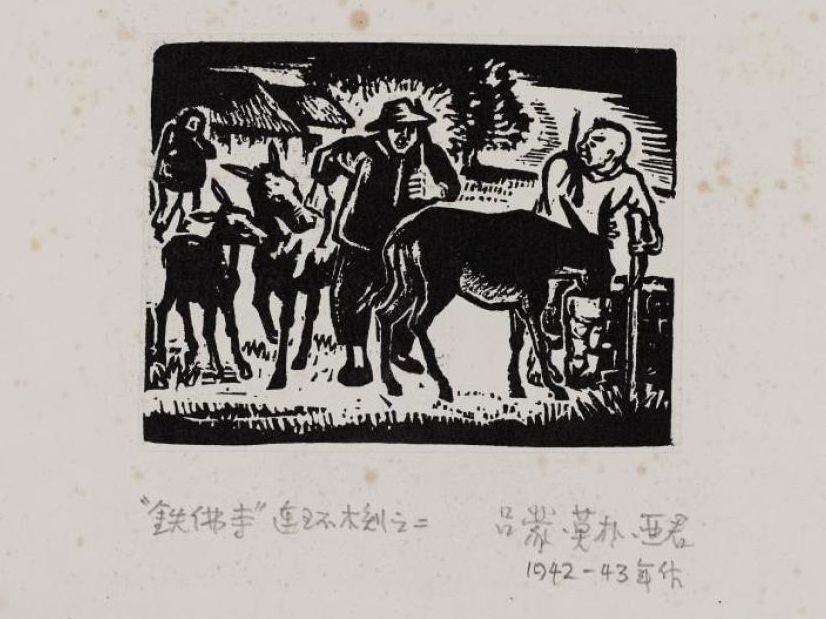

《铁佛寺》系列

吕蒙、莫朴、亚君 1942年 11x14cm 中华艺术宫(上海美术馆)藏

《铁佛寺》是抗日战争期间新四军美术工作者创作的优秀木刻连环画之一。作品采用黑白对比的表现手法,如实地记录了上世纪40年代初的革命斗争。

《车桥战役战斗英雄像》

杨涵 1944年 4.5×3.5cm×6 中华艺术宫(上海美术馆)

1944年8月,抗日战争中,中国新四军第1师在江苏省淮安县东南的车桥镇与日伪军进行了一场战役,被称为“车桥战役”。这场战役解放了淮安、宝应以东的广大地区,使得苏中、苏北、淮南、淮北根据地连成一体,巩固和扩大了苏中根据地,揭开了苏中战略反攻的序幕。作为苏中根据地的文艺战士,杨涵以版画作品《车桥战役芦家滩伏击战》真实记录了战争的场面。战争胜利后,他还创作了一系列《车桥战役战斗英雄像》,以简单的线条生动刻画出为战争胜利付出英勇贡献的普通战士和军官。

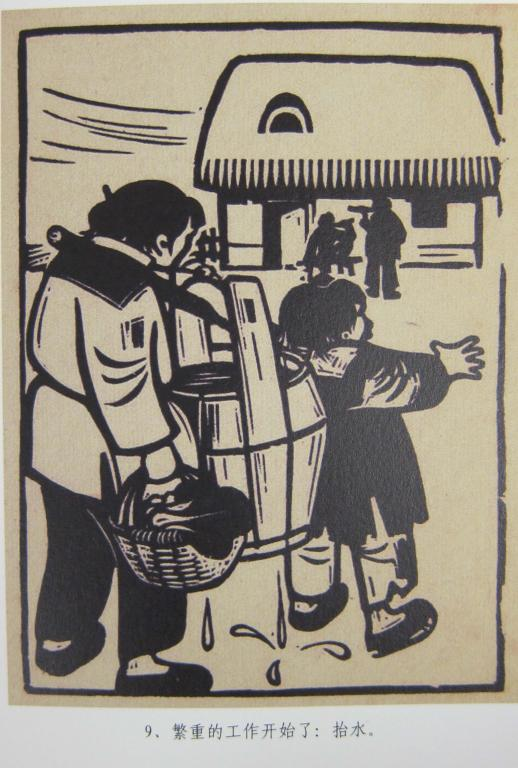

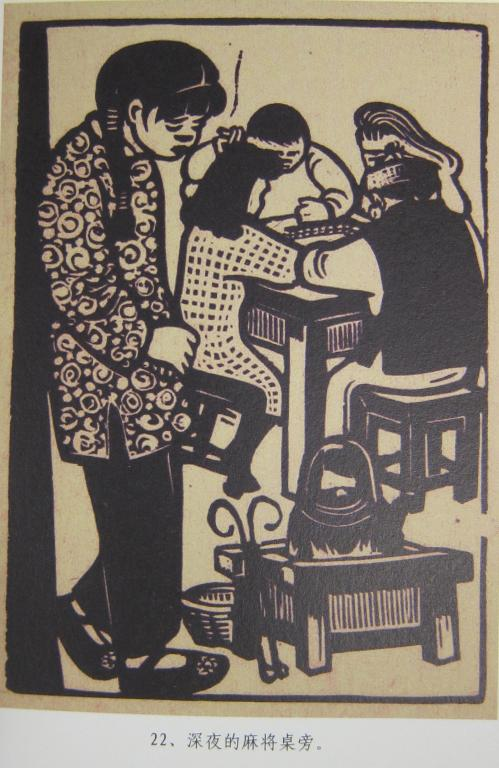

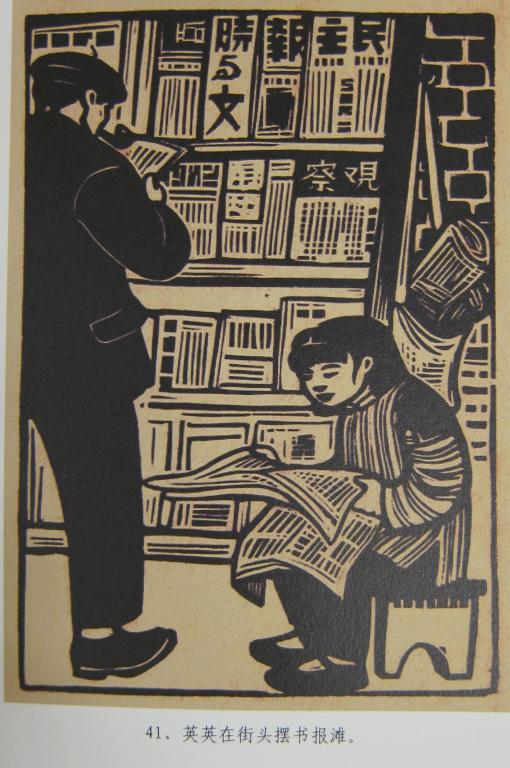

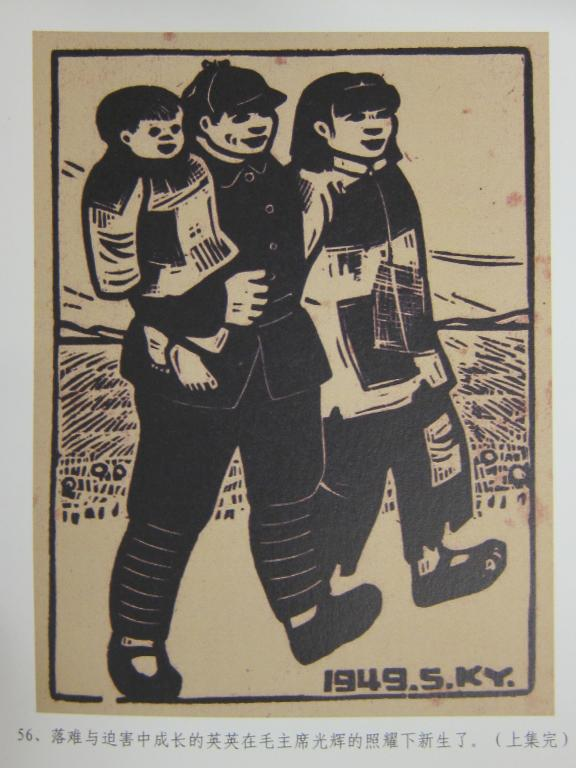

《英英的遭遇》木刻连环画

杨可扬 1948年 8.8×12.8cm 中华艺术宫(上海美术馆)藏

《英英的遭遇》是一部表现劳苦大众水深火热生活的木刻连环画,共55幅,艺术风格简洁、朴实、敦厚。这部作品曾连载于《大公报》,因内容涉及揭露国民党政府发动大规模内战的真相而被迫暂止,新中国成立后才由大众美术出版社以连环画单行本形式完整出版。这部连环画讲述了出生在封建贫农家庭的女孩英英的遭遇,她受尽奴役,经历了抗日战争和解放战争,最终在上海与家人团聚的故事。《英英的遭遇》组图是杨可扬创作较大规模木刻连环画的尝试,以单线阳刻的手法塑造人物形象,拙朴生动中又显示出装饰趣味,显示出作者创作风格的转变。

《军民一家》

杨涵 1946年 31.5×42cm 中华艺术宫(上海美术馆)藏

作品刻画了解放军与人民军民一家亲的场景。作为一名父母早亡的年轻文艺战士,杨涵自述在艰辛的战争生活中常常感受到来自乡亲们如家人般关怀,因此他有感而发,创作了一大批表现军民鱼水情的作品。这件作品是受其聋哑房东老大爷的提示和启发,并以之为模特原型塑造了图中的老大爷形象。作者以写实手法刻画了这一场景,在创作手法上,此作画面背景空疏,以单线条刻画人物,人物形象突出,为贴近百姓的审美习惯,以套色木刻构成色彩的对比,红灯笼、红对联、红衣、红辣椒既点缀了画面,又营造出热闹、融洽的气氛,显示出延安木刻对其创作方法的影响。

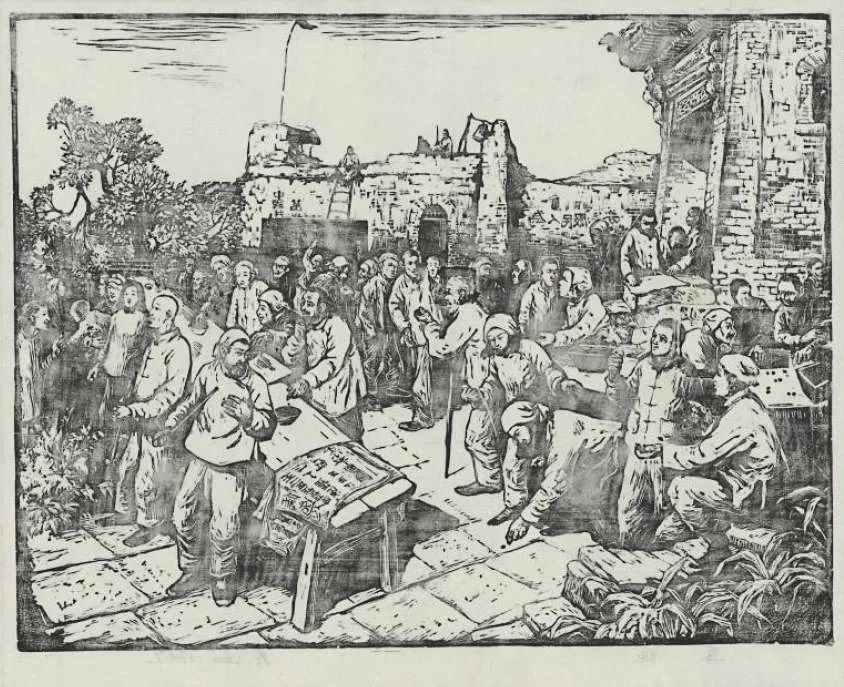

《豆选》

彦涵 1947年 28×36.5cm 中华艺术宫(上海美术馆)

作者再现了新中国成立前夕,解放区农村豆选时的场面。1947年9月,中国共产党领导的土地改革狂潮正席卷冀东大地,封建土地制度被彻底推翻。不识字的农民运用“豆选”的方式选出自己信任的村干部,实现自己从未有过的民主权利。彦涵曾亲身经历过这种场面,因而将作品中的人物刻画地十分真实而又生动。尤其是前景中一名妇女小心翼翼地俯身捡起落在地上的一粒豆子的细节描绘,体现了普通农民对于来之不易的民主权利的珍视。画面空间层次丰富,人物形态多样,以流畅细腻的线条,宏观再现历史场景。

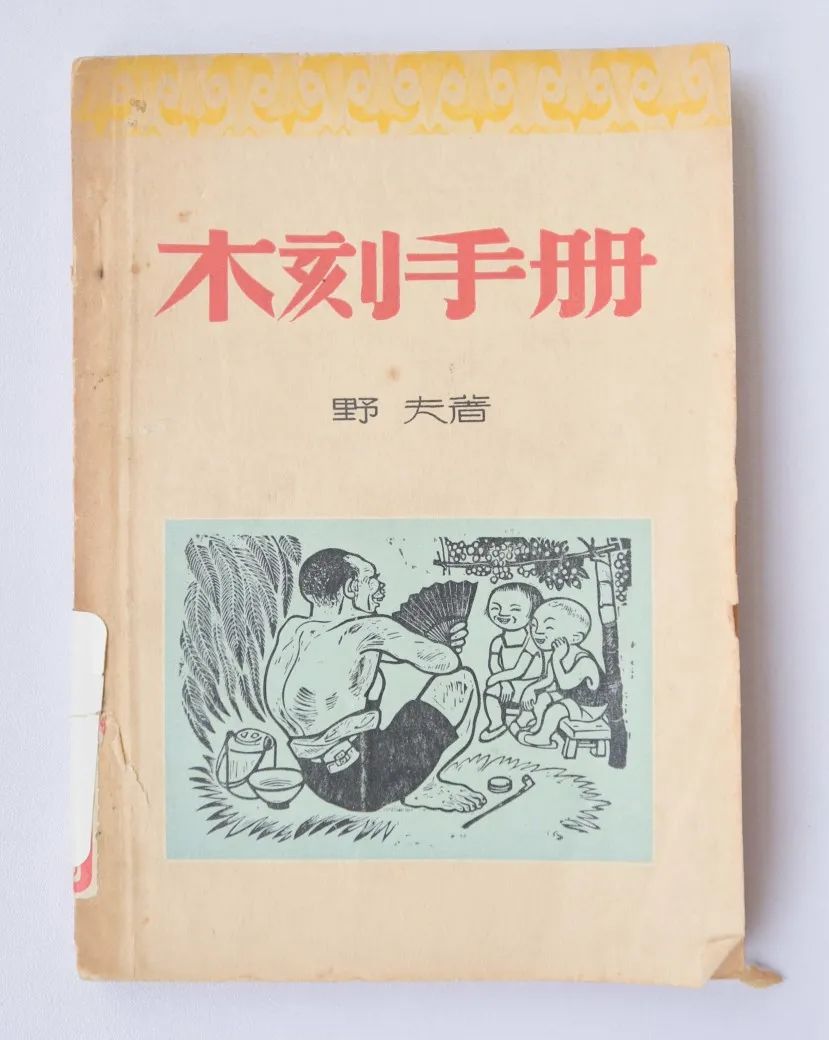

《木刻手册》

野夫著 文化供应社出版 1948年 上海鲁迅纪念馆藏

封面为黄永玉创作于1947年的木刻《讲故事》,以流畅劲健的单线勾勒出生动夸张的人物造型,作品风格独树一帜,体现了从民间艺术融合而来的特征。