浙江的古籍修复师们学了一门“黑科技”

即便对于功底扎实的古籍修复师来说,传统修复技艺的效率也只是“一日修复一叶”。然而,浙江省近期的一场古籍修复培训,却让学员们感受到了一项“黑科技”的魅力。

它能魔法般地再“造”纸张,并将一叶特定破损类型的古籍的修复时间缩短至约四十五分钟,显著提高效率。这项技术就是“手工纸浆滴补法”。

6月17日至26日,2025年浙江省古籍修复(实践)培训班在浙江音乐学院国际交流中心举行。本次培训让学员们首次系统学习并实践了这项创新技术,有助于破解古籍原生性保护难题,科学提升浙江省古籍修复技术水平与工作效率。

揭秘:什么是手工纸浆滴补?

简单的说,“手工纸浆滴补”就是在古籍书叶破损处再“造”纸张,如同传统手工造纸中的“浇浆法”。具体操作如下:

①把成纸撕碎,加水置于搅拌器中打成浆状,配制成修补纸浆;

②用滴管吸取纸浆,精准滴落在书叶破损部位;

③经过沥水、压平、干燥等步骤后形成牢固而稳定的补纸。

纸浆

滴补

用科学的语言表述,就是借助湿纸的纤维氢键结合力、纤维交织力以及助剂(有一定粘性和悬浮纸浆功能)的共同作用,使纸浆与被修补古籍书叶紧密结合。

事实上,纸浆修补技术并非全新概念。早在上个世纪60年代,欧洲便研制出纸浆修补机用于文献修复。日本亦针对大量文书修复开发了漉嵌方式(抄纸镶嵌)。但本次培训班教授的,则是中国改良版。特邀导师邱晓刚是国内该技术自主研发的先行者,他潜心研究近三十年,成功探索并完善了适用于中国古籍修复的手工纸浆滴补法。

痛点:为何引入手工纸浆滴补法?

浙江省在古籍保护修复方面已有相对成熟的经验,构建起了较为完善的修复网络体系,浙江省古籍保护中心还长期面向全省开展多种形式的文献修复培训班。

然而,实际工作中仍然存在着一定的压力。浙江省古籍藏量巨大,而南方气候潮湿易致虫蛀的特点让古籍保护修复的需求显得额外迫切。但一线修复人员相对有限,亟需加强创新技术的培训,提升人员的修复效率。

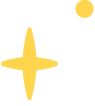

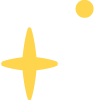

虫蛀破损书叶修复前后

将手工纸浆滴补法作为本次培训班的教学重点,正是为了应对这一挑战。该方法能与常规的修复技法配合使用、相互融合,显著提升针对特定破损状态古籍的修复效率,是解决浙江古籍原生性保护痛点的有效技术补充。

实战:手工纸浆滴补法好用吗?难度大吗?

参与培训的16名学员,既有从业十余年的资深修复师,亦有相关专业毕业的新人,但在纸浆滴补法面前都是“小白”。为了让他们更深刻地理解该项技术,更熟练地进行操作,培训班采用了“理论教学+实操训练”的方式。

开班首日,邱晓刚老师就以《传统修复与纸浆修复的关系》为题进行讲座,系统阐述了两者的共性、适用文献状态、技术发展脉络、纸浆的制备与修补的方法、适用范围、典型案例及所解决的核心问题,并通过丰富案例展示了纸浆滴补法在不同破损文献中的应用潜力。

邱老师实践教学中

然而,当进入实践操作环节时,挑战接踵而至:

比如,古籍上的朱砂批注,遇水是否会晕染褪色?

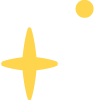

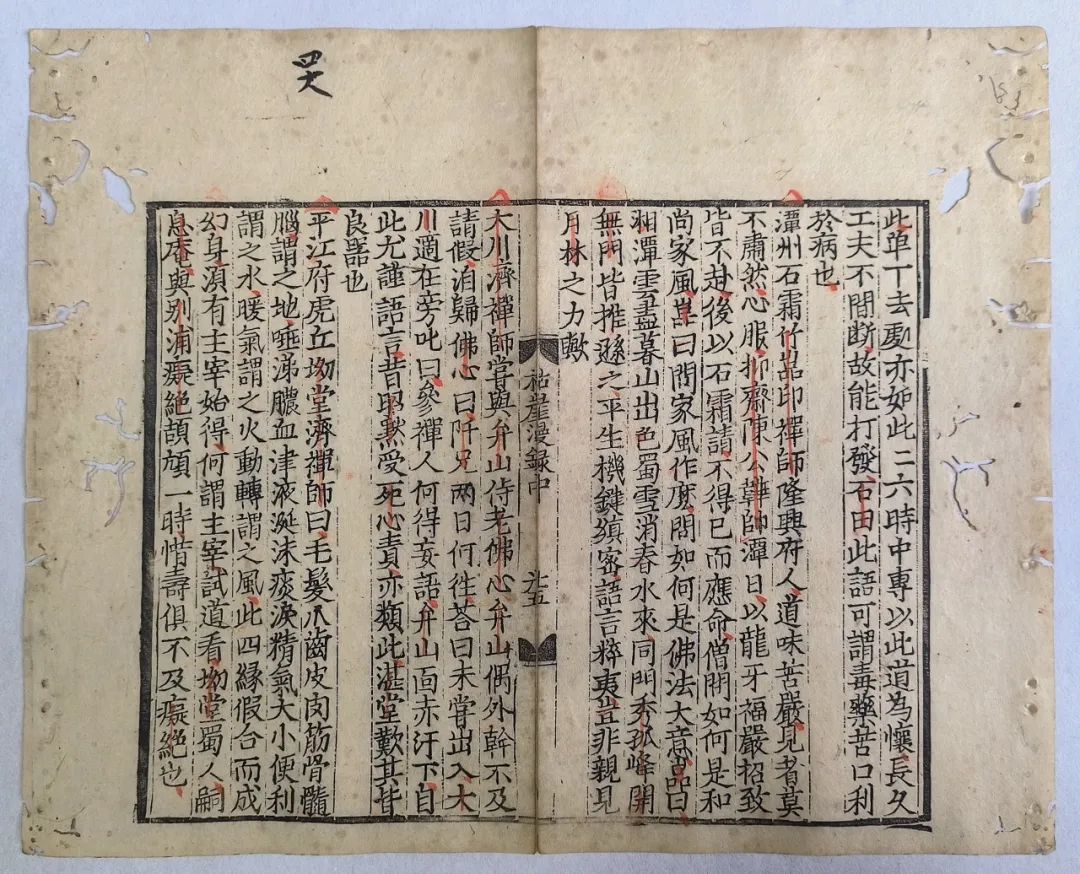

邱晓刚老师以浙江图书馆藏《枯崖和尚漫录》为例,为学员们演示了“点水测试”法——用毛笔尖蘸取微量清水,轻触书叶不显眼处朱砂批注,随即用吸水纸摁压吸附,仔细观察是否有颜色晕染扩散。通过这个直接、可靠的实践检验,确认朱砂无恙后再进行后续操作。

这个例子告诉我们,纸浆补书法虽好,但绝非万能钥匙,其适用性必须通过针对具体材料(如水溶性笔迹、易褪色染料、红蓝印格就不适合采用)的实践检验来裁定。

《枯崖和尚漫录》修复前后

又比如,纸浆颜色与书衣补纸颜色如何精准匹配?

宁波图书馆藏《十朝圣训》便有这样一个“配色”难题,其明黄书衣被岁月染上偏红调子。过去此类修复依赖旧纸或植物染色,但前者受限于稀缺资源,后者则因风险隐患饱受质疑。

在邱晓刚老师的引导下,学员们创新方式,通过测算和反复试验调色比例,配置出了与该纸张颜色最适配的纸浆,以纸浆取代配纸,安全又高效。诚然,大型机构尝试用科学设备老化新纸制备补纸是前沿探索,但其高昂成本和复杂的个体差异性管理,恰恰反衬出纸浆调色法在实践操作中的普适性与经济性优势。

《十朝圣训》书衣

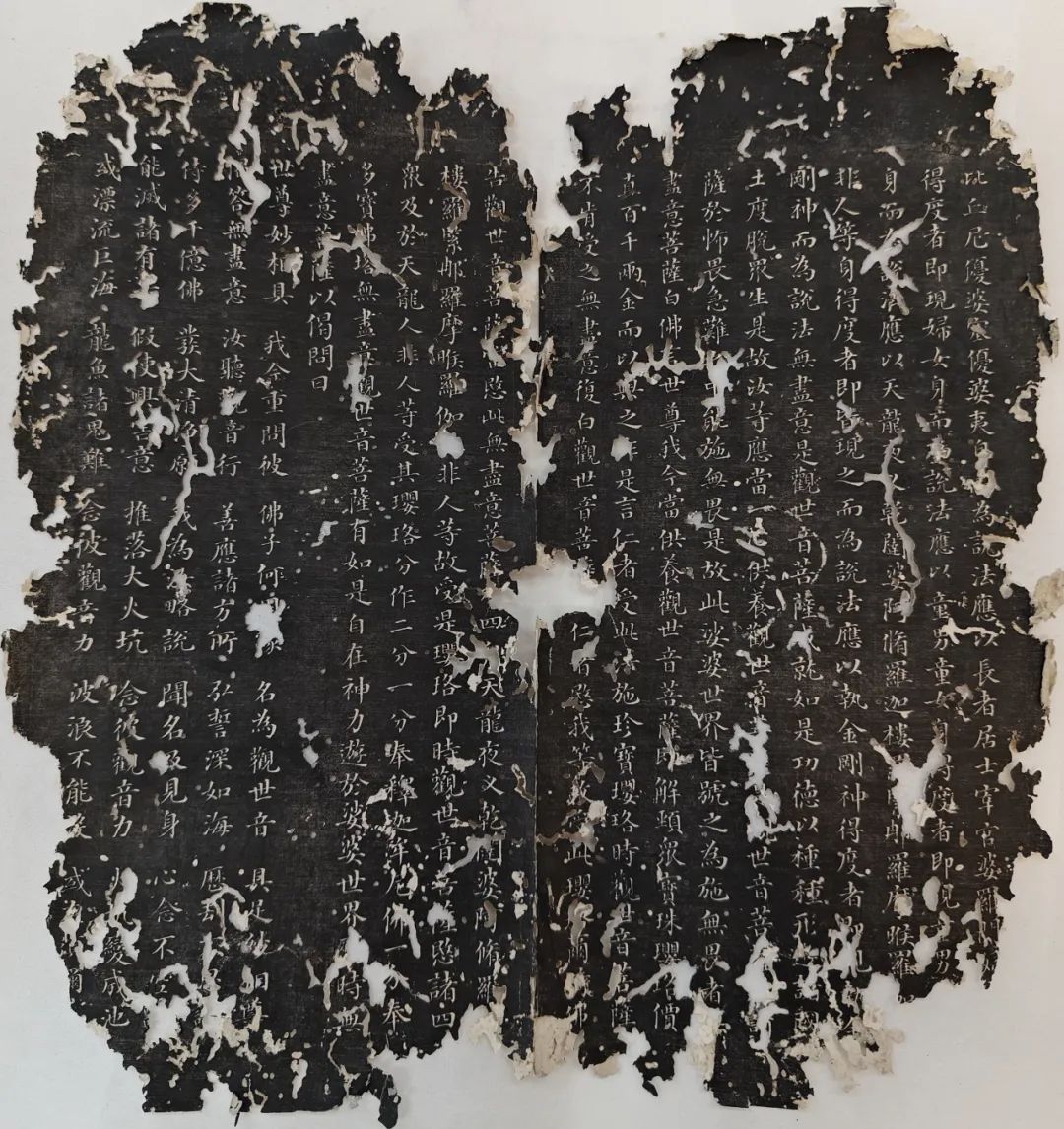

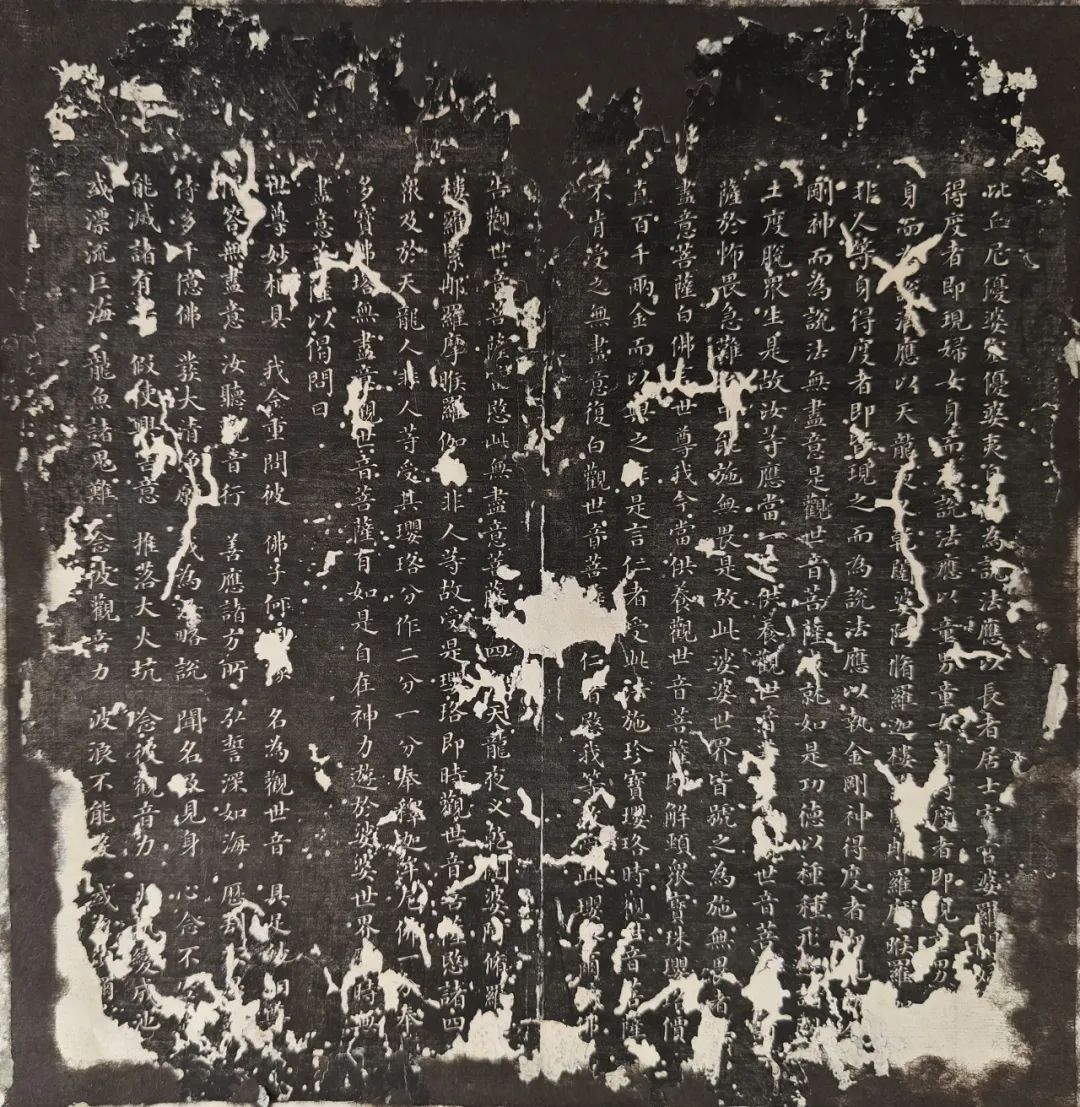

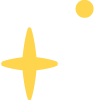

再比如,如何修复黑白分明的拓本?

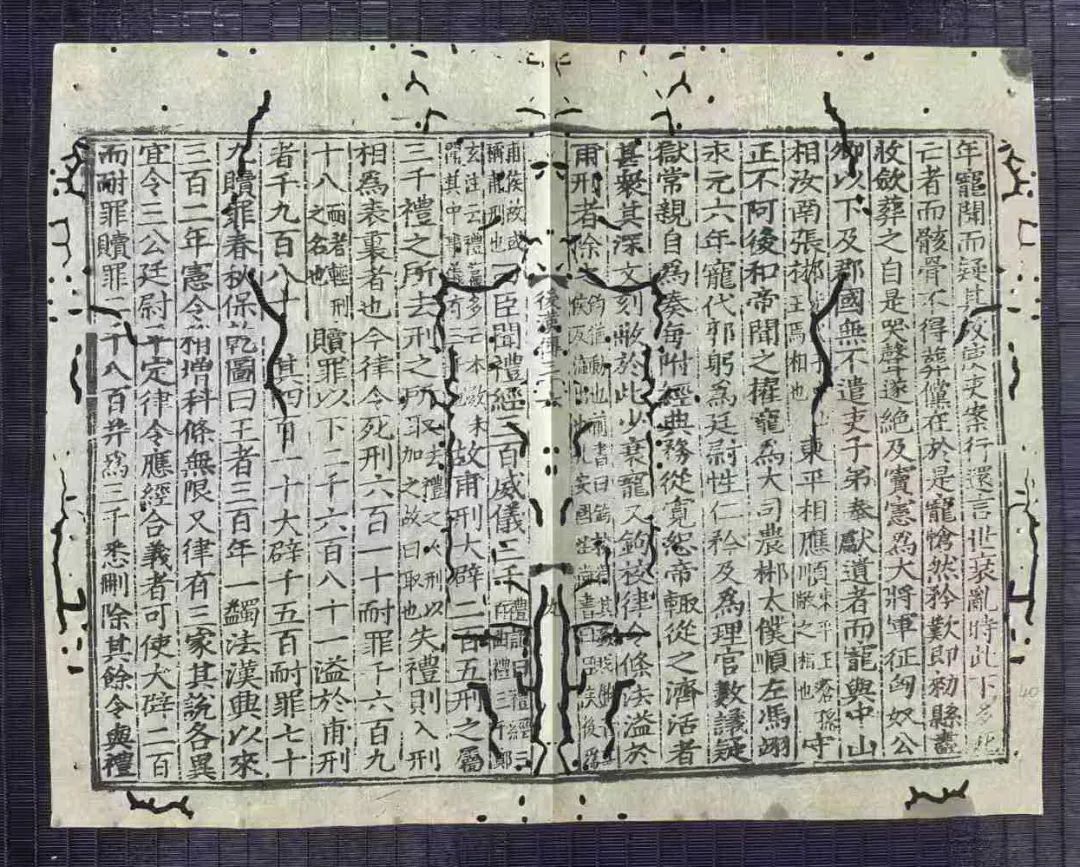

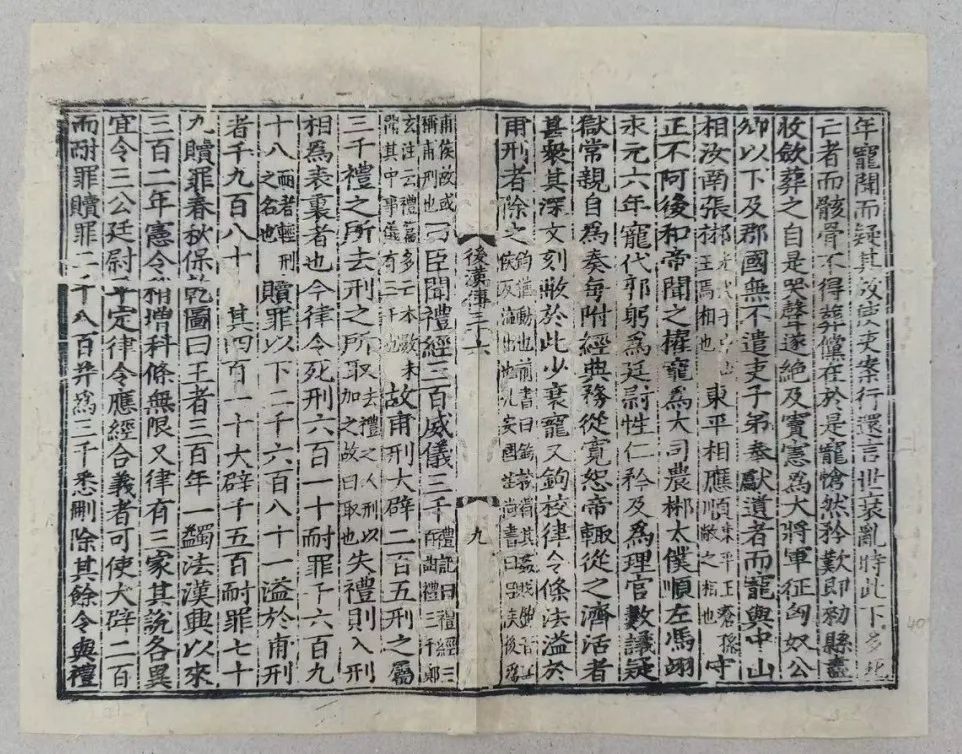

有些文献破损状态尤为严峻,《玉虹楼法帖》便是其中一个代表,经折装、多层托裱,无字的天头地脚以及两侧区域,被蠹虫啃蚀得支离破碎,有字部分虽主体尚存,却密布了曲折的虫洞,墨迹与残字挂在边缘处摇摇欲坠。面对如此复杂交织的破损,究竟该选用何种纸浆,又如何运用,才能既稳固结构、补全缺失,又丝毫不损及法贴本身?

邱晓刚老师提出“分区施浆、分层补缺”的构想:在书法墨迹的区域,选用细腻、色调高度匹配(白色偏黄、接近古籍纸张原色)的纸浆;天头、地脚及两侧等无字且大面积缺失的区域,先用黑色纸浆作为基底构建支撑,再滴覆一层浅黄色调的纸浆,模拟古籍褙纸历经岁月的色调变化,最终实现与原件褙纸的浑然融合。

此举证明了分层施浆法在模拟复杂古纸色调、实现大面积缺失修补上的艺术性与实用性。

实践出真知。在培训过程中,手工纸浆滴补法不断展现高光时刻,充分体现了它的安全、高效、节约等优点。

《玉虹楼法帖》

未来:传统+科技

古籍修复的“双重buff”

对于专业的古籍修复师来说,传统修复技艺是必备的基本功。但在数量庞大的待修文献面前,仅靠传统技艺还远远不够。古籍保护修复,是与时间的赛跑。科学提升修复效率,始终是古籍保护领域需要直面的重要课题。

邱晓刚老师探索出的中国版“手工纸浆滴补法”带来了新的可能性。这项在先前案例中已初步展现其优势的技术,通过本次培训的深入应用,以实际效果证明了在严格遵守安全规范、确保修复质量的基础上,能够显著提升修复效率。对于特定破损类型(如密集虫蛀)的文献,原本“一日修复一叶”,现在能够缩短至约四十五分钟。它为缓解“文献积压、修复力量有限”这一长期存在的矛盾,提供了一条值得关注和深入探索的路径。

传统技艺是根基,创新方法是加速器。我们会继续深入探索,相信未来将会有更多契合古籍修复基本原则、保障安全性的技术方法不断涌现并得到完善。修复技艺的核心传承与谨慎创新,辅以日益成熟的科学分析手段,将共同为古籍修复事业的发展奠定更为坚实的基础。