“考古叙事公众化”的策展革新——参观考察玉架山考古博物馆有感

玉架山遗址位于浙江省杭州市临平区东湖街道,西距良渚古城遗址20余公里,是良渚文化遗址群的重要组成。该遗址由6个环壕聚落构成,2008-2020年考古发掘清理墓葬640余座,出土陶器、玉器等文物8000余件,为良渚文化中单体墓葬数量最多、时间序列最完整的遗址,于2011年入选"全国十大考古新发现",2017年被浙江省人民政府公布为浙江省文物保护单位,2020年被浙江省文物局公布为浙江第三批省级考古遗址公园。玉架山考古博物馆建于玉架山考古遗址公园西南部,北侧正对玉架山遗址I号环壕,是浙江省第一座“考古博物馆”,展陈主要由临平遗址群展厅、茅山遗址展厅、玉架山遗址展厅和专门针对特殊人群设计的无障碍展厅组成。为推进相关项目建设,2025年6月19日上午,我院公众考古中心张兴国、曹诗祺、刘张馨怡一行三人前往玉架山考古遗址公园考察学习,着重参观了玉架山考古博物馆,感悟良多,略记于下。

图一 玉架山考古博物馆外景

图二 从玉架山考古博物馆观景台看玉架山考古遗址公园

从“孤品展示”到“文明图谱”

对于玉架山而言,只有把遗址的水稻田、房屋、墓葬等具体结构搞清楚,观众才能深入了解这个史前村落的面貌,一览远古先民的生活图景。而要将艰深、抽象的考古成果具象化,调动起公众对遗址的多方位感知,触达公众对远古文明的情感认同,这是策展人面临的巨大挑战。传统博物馆常以几件“镇馆之宝”作为吸引观众的招牌,文物往往作为孤立的艺术珍品或历史碎片被展示,玉架山考古博物馆则彻底颠覆了这一模式。玉架山考古博物馆以考古学研究成果为根基,精心挑选、组合1800余件出土文物,构建起一张清晰、立体、可感知的“良渚文明图谱”,让文物群像共同“开口”,讲述五千年前古国的政治结构、经济基础、精神信仰与日常生活。

在玉架山考古博物馆,对于墓葬中出土文物的展示并非文物+文字说明式的传统模式,而是结合考古发掘报告中的墓葬平面线图和实拍照片,或采用灯光投影,或在墓葬模型上方悬挂文物复刻品等各种各样更为直观的方式,还原文物在墓葬中摆放的位置,为观众提供了一个考古学的视角,不仅看到文物本身,还透过文物得以洞见良渚早期墓葬的具体形式。

图三 茅山遗址厅M206女性墓葬文物展示

图四 临平遗址群厅墓葬光影展示

图五 玉架山遗址厅墓葬布局展示

图六 玉架山遗址厅M149男性墓葬展示

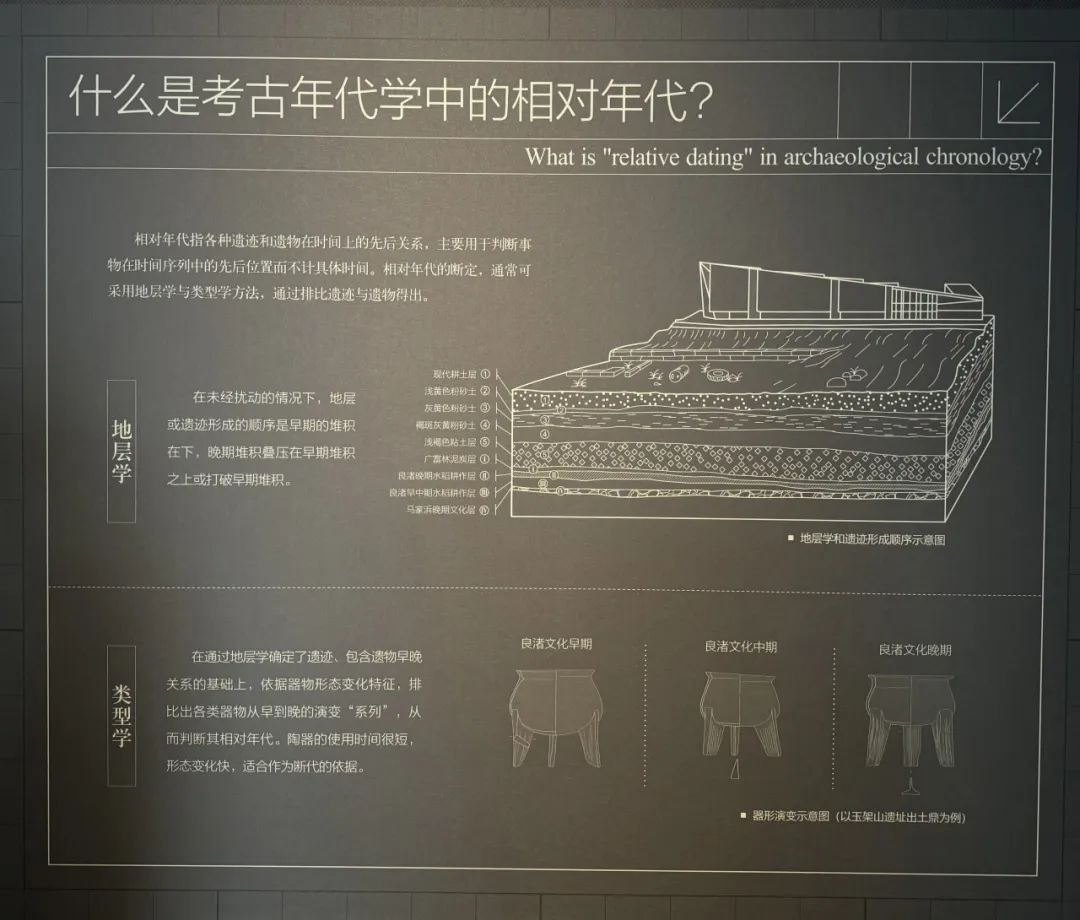

为了讲好良渚文明的故事,构建起一个完整的“文明图谱”,体现考古发掘的重要意义,在展陈上不免需要向观众科普相关考古知识。在第一展厅-临平遗址群厅中就图文并茂且简明扼要地向观众科普了考古学中的地层学、类型学、聚落考古等重要基础概念,即使是对于考古完全不了解的观众,也可以通过这样的科普在后续观展中获得一个不同于传统博物馆的考古学的观展视角,为后续向观众剖析遗址、解析文物做好了铺垫。

图七 临平遗址群厅中的考古地层学和类型学科普展板

图八 临平遗址群厅中的聚落考古科普展板

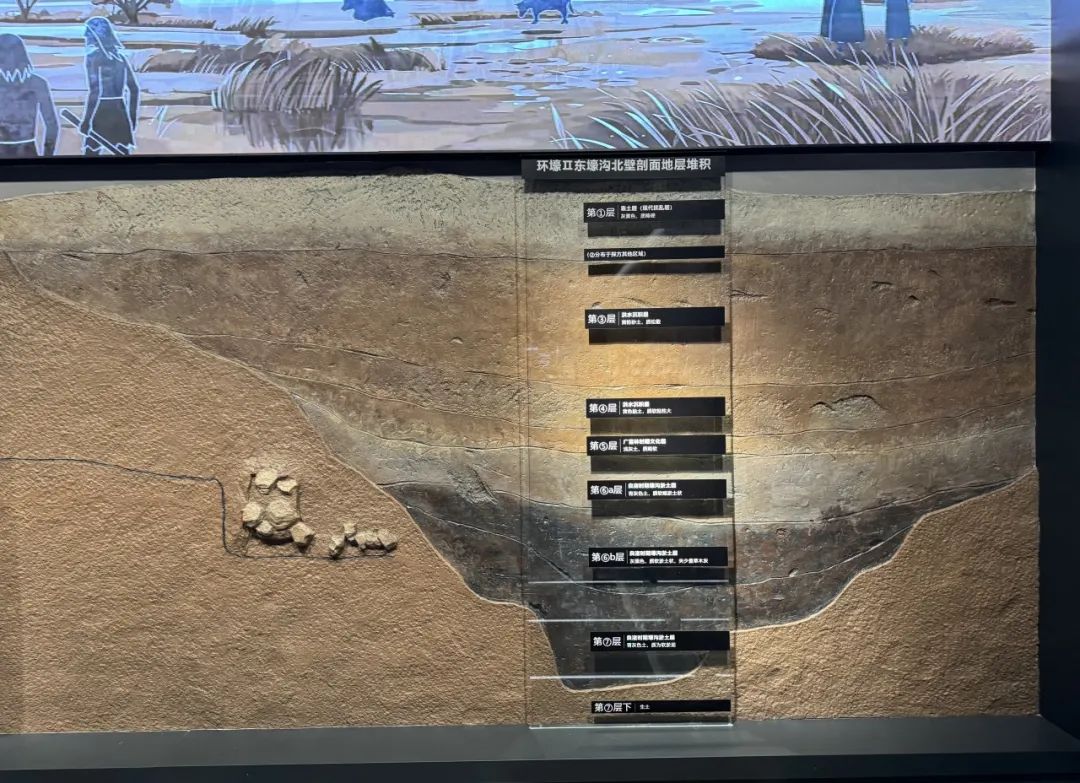

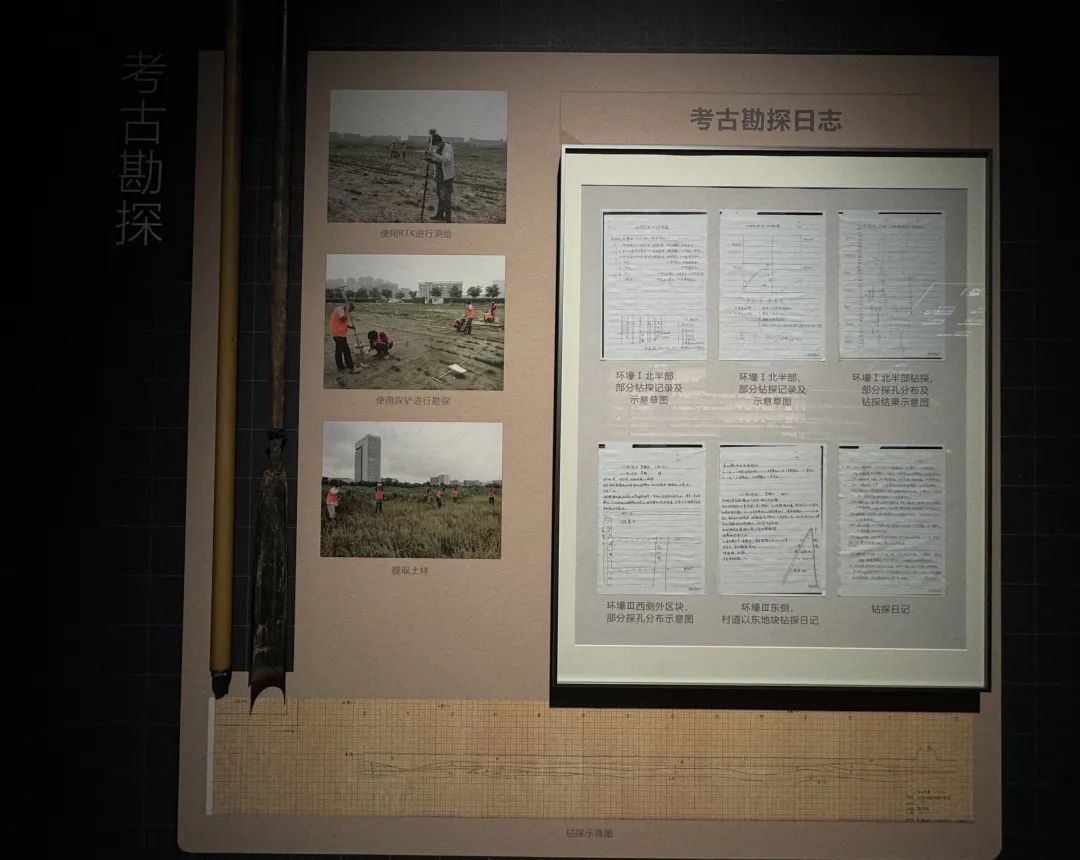

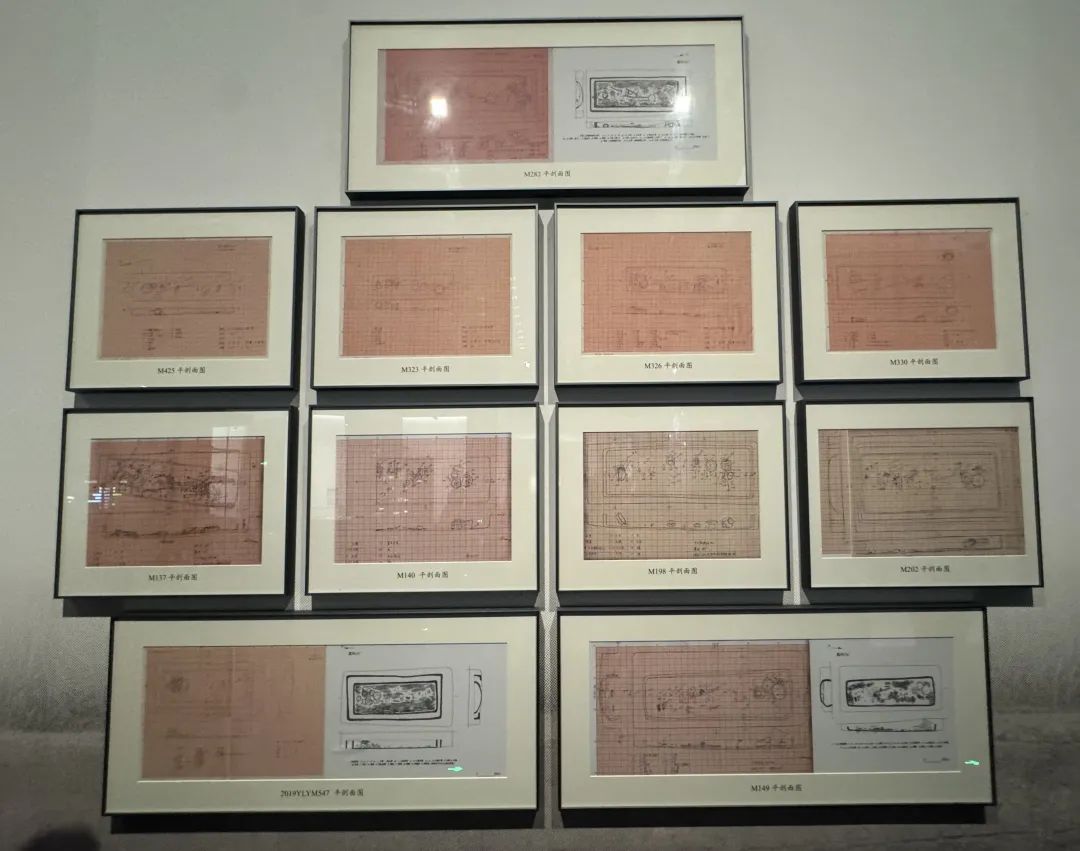

在第三展厅-玉架山遗址展厅中,使用了以往少见的分期排列层叠展示来展示文物,以地层学为展陈逻辑,结合了文物线图从类型学的角度对文物进行解析;复原了遗址中的壕沟剖面;结合大量示意图帮助观众从更为宏观的遗址层面看待墓葬的分布;还展示了玉架山遗址考古发掘的历程以及考古发掘中的真实材料,其中包括考古勘探日志、墓地平剖面图等少有向公众展示的考古工作资料的实体。相对抽象的考古学概念通过这样的展陈设计而变得鲜明、具体,让观众能够了解考古,走近考古,以考古的科学视角来看待文物和遗址,达成了实证文明、构建文明图谱的核心使命,也是考古工作摆脱长久以来大众传播视野下神秘主义藩篱的一次宝贵实践。

图九 玉架山遗址厅典型器物的分期排列层叠展示

图十 玉架山遗址环壕剖面展示

图十一 玉架山遗址平民墓葬分布示意图

图十二 玉架山遗址发掘工作历程展示

图十三 玉架山遗址考古勘探日志展示

图十四 玉架山遗址墓葬平剖面图展示

从“知识灌输”到“体验共创”

在传统博物馆中,观众常常被动接受密集的文字说明、复杂的年代图表和孤立陈列的文物,认知负担重且易产生疏离感。针对这一痛点,玉架山考古博物馆通过科技赋能与美学设计,构建了“可触、可感、可思”的文明体验体系。

走进临平遗址群厅,最先映入眼帘的是分立于左右两侧的弧形数字屏幕,异形的弧形屏幕在博物馆的展陈中较为少见,如同海水翻涌卷起的浪潮,配合数字动画,向观众讲述长江口杭州湾相对海平面的变化对于临平地区的地理位置、地质变迁的影响,展台上有根据临平地区不同类型的岩芯仿制的滚轮供观众触摸互动,展柜则以数字动画的讲述逻辑陈列相关文物,真正做到了让观众看到、触摸到、感受到。

图十五 临平遗址群厅弧形数字屏

从“看”到“做”,体验共创的最高形式是让观众成为“参与者”。在茅山史前生活展厅,借助先进的AR技术,观众可以“亲手”尝试搭建良渚时期的半地穴式房屋。通过手势操作,虚拟的梁柱、茅草屋顶在眼前一步步组装成型。

图十六 茅山遗址厅AR组装良渚时期半地穴式房屋

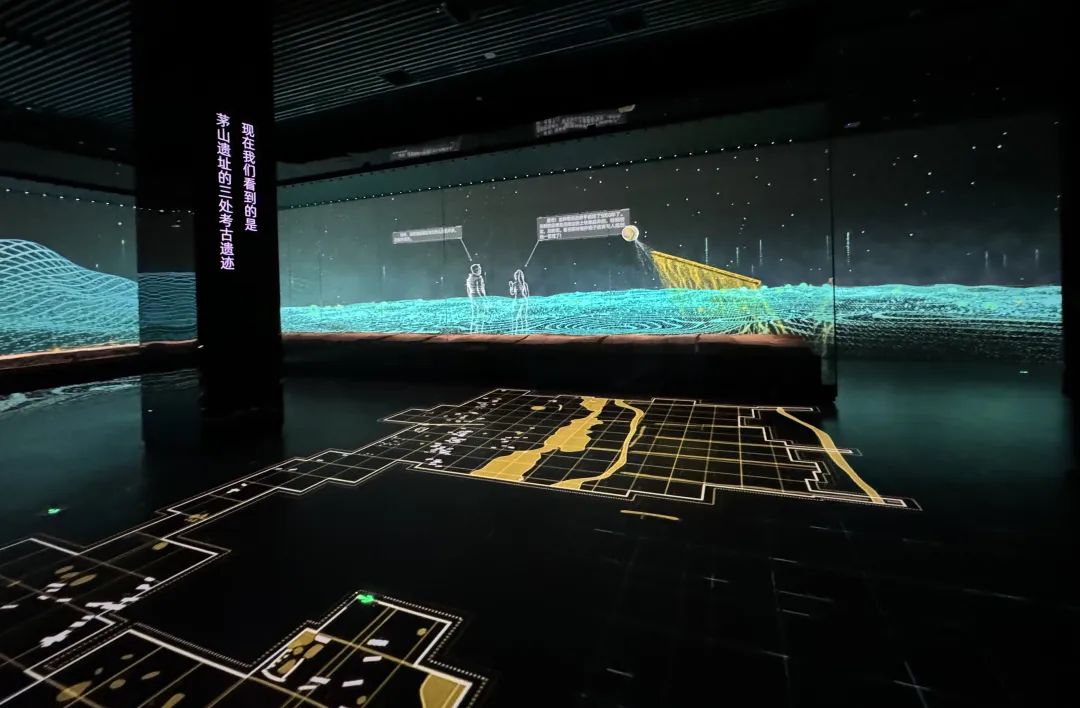

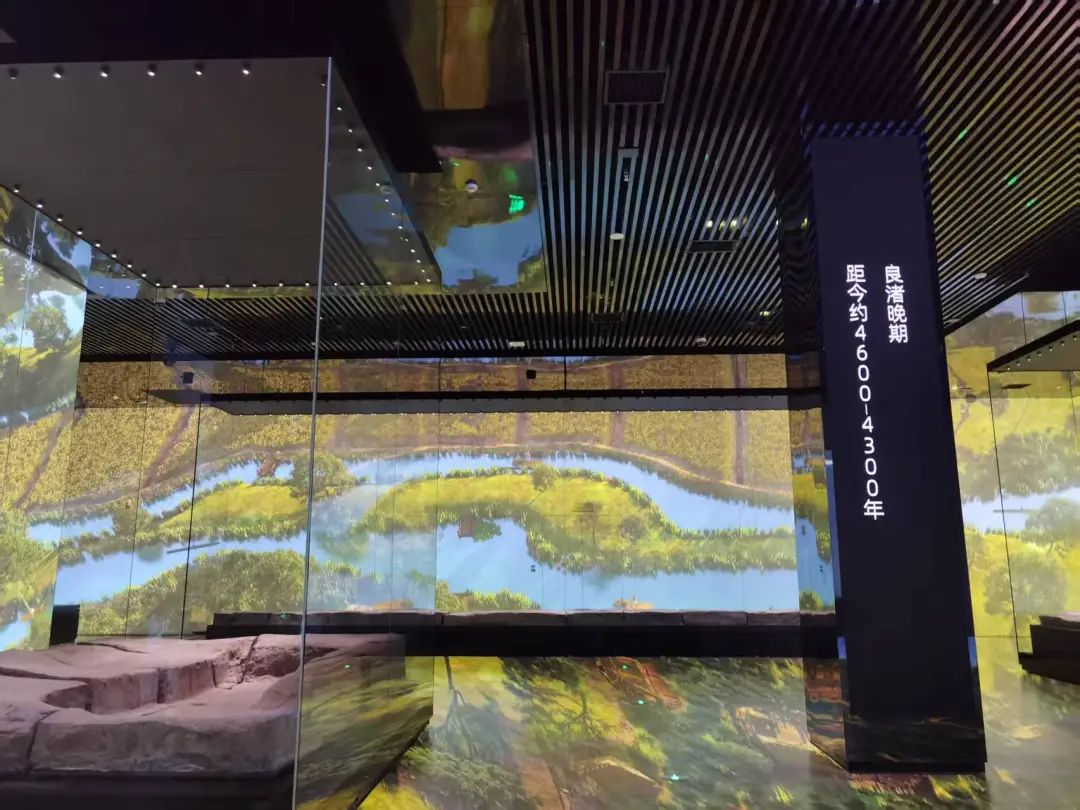

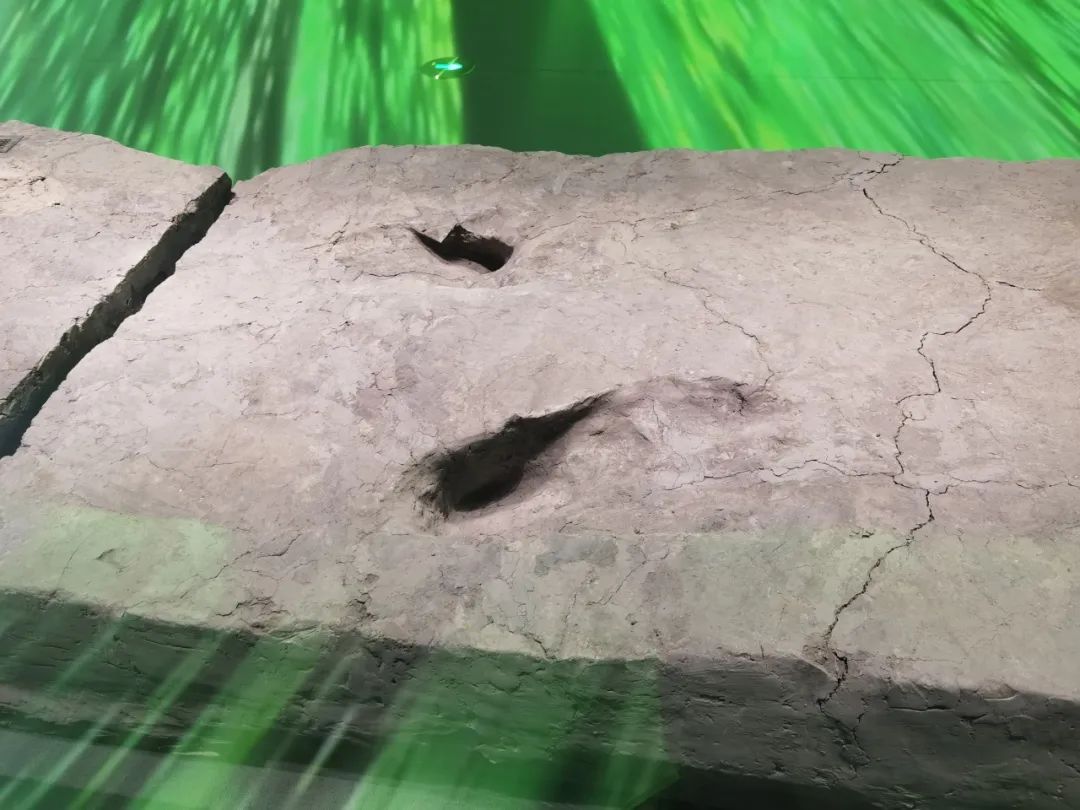

茅山遗址厅的沉浸式裸眼3D数字影片《稻田胜景》也是该展厅的一大看点,不仅以遗址布局为基点,展示了良渚先民耕作场景,更通过环绕式屏幕和逼真的声效(水声、风声、鸟鸣),让观众仿佛站在四千年前的水田边,感受稻浪翻涌,甚至“目睹”牛蹄踏入泥泞留下的印记,完成了茅山遗址从兴起到被洪水淹没的故事叙述。这种沉浸式的“共情”体验,远比阅读一段关于稻作农业的文字描述来得深刻。

图十七 茅山遗址厅沉浸式裸眼3D数字影片《稻田胜景》中的考古遗迹

图十八 茅山遗址厅沉浸式裸眼3D数字影片《稻田胜景》中的场景还原

图十九 茅山遗址沉浸式裸眼3D展厅的牛蹄脚印

“体验共创”的本质是把解读历史的权力交还给观众。玉架山考古博物馆借助各种科技手段打造出一个充满创造性和可能性的具象空间,在与文物、场景和科技交互中,激发观众的感官、情感和思考。

从“历史发生了什么”到“如何发现历史”

此次玉架山考古博物馆考察之行带给我们最大的感受是,这座博物馆将公众考古的叙事视角从结论性展示转向了发现过程的还原。考古学的本质不仅是历史结论,更是解谜方法。玉架山考古博物馆的突破在于把考古现场的不确定性转化为展览张力。

在茅山遗址展厅向观众展示了洪水沉积层,向观众解释为何地层堆积、土色等信息会成为考古学家断定洪水发生的依据,将自然灾害与文明断代相关联,赋予考古以“侦探小说”般的吸引力。

图二十 茅山遗址广富林文化时期洪水沉积层展示

揭开了考古过程的神秘面纱,历史就不再是冰冷结论的合集。玉架山考古博物馆摆脱了以往自上而下的知识灌输,引导观众的思考而不是塑造观众的思维,指引观众将无数历史碎片拼贴成自己脑海中良渚文明的世界,完成了一场“考古叙事公众化”的策展革新。不仅在文物展示和呈现上贯彻了“让文物活起来”的核心理念,更是以公众视角为策展的重要依托,向大众阐释了考古发掘的历程,实现了考古知识的科普和情感身份认同的传达。