走出国门 | 渤海国城市考古的新进展——2024年克拉斯基诺城址中俄联合发掘及认识

克拉斯基诺城址位于俄罗斯滨海边疆区哈桑地区克拉斯基诺镇南约2千米处,地处楚卡诺夫卡河(又称“岩杵河”)右岸河口附近,距艾克斯别基茨湾北岸0.6~0.7千米的平坦开阔地带。城址坐北朝南,平面呈圆角长方形,周长1380米,面积为12.6万平方米,现存城墙高1.5~2米,城外有城壕,东、南、西三面设有长方形的瓮门。城内西北部地势最高。此城址是俄罗斯滨海边疆区发掘时间最长、规模最大、考古材料最丰富的渤海城址。

克拉斯基诺城址位置

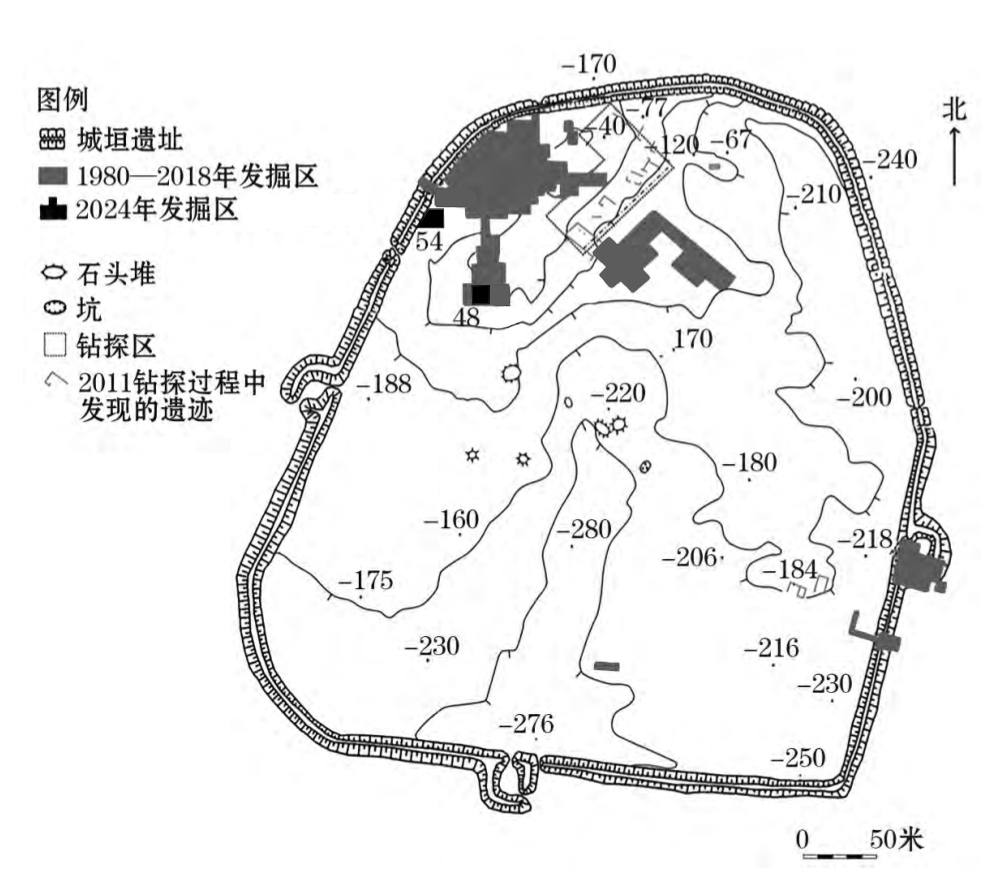

克拉斯基诺城址平面图

20世纪60年代,Э.В.沙弗库诺夫对城墙做了测绘,认为其为渤海国东京盐州治所故址。20世纪80年代至今,俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所(下文简称“远东所”)考古队对该城址进行多次发掘。其间,韩国和日本多家科研机构的学者也参加了发掘。2011年,我国吉林省文物考古研究所对城内的三个区域进行钻探。目前主要清理了城址西北部的寺庙群(包括中心寺庙基址、早期建筑址、石筑建筑基址、瓦筑小室、窑址、水井)、寺庙围墙外南部的生活区。

迄今为止,城址的考古发掘已持续40余年。为进一步揭示该城址的物质遗存及文化内涵,2024年8月至9月,黑龙江大学、北京联合大学与远东所合作开展考古发掘及学术研究。

考古发掘

2024年度共设置了第48、54两个发掘区,位于城址西北部,第48发掘区位于寺庙以南的生活区,第54发掘区西靠城墙,发掘面积约220平方米。

2024年度发掘区(发掘后期)

俄罗斯考古发掘采用水平发掘法,发掘过程中可通过平剖面结合的方法识别出基本的地层堆积。故本文仅按发掘区介绍地层堆积和重要遗物,具体情况详见后续考古报告。

第48发掘区 位于城址西北部,寺庙建筑群南部,曾在2011、2012、2016、2018、2023 年度进行过发掘,2024 年度在2011~2012年发掘的基础上,在该发掘区中部布设了12米(南北)×10米(东西)的探方,自第3层清理至生土,堆积厚1.5~1.7米,共分6层,出土陶片、建筑构件、开元通宝等遗物,各层情况大体如下。

第48发掘区南壁和西壁

第1层,土色黄褐,土质疏松,南高北低,呈坡状分布,厚5~15厘米,其中有大量植物根系,为表土层。

第2层,土色黑褐,土质疏松,发掘区均有分布,南部较厚,北部较薄,厚10~25厘米,其中有大量植物根系,包含少量陶片,为腐殖质层。

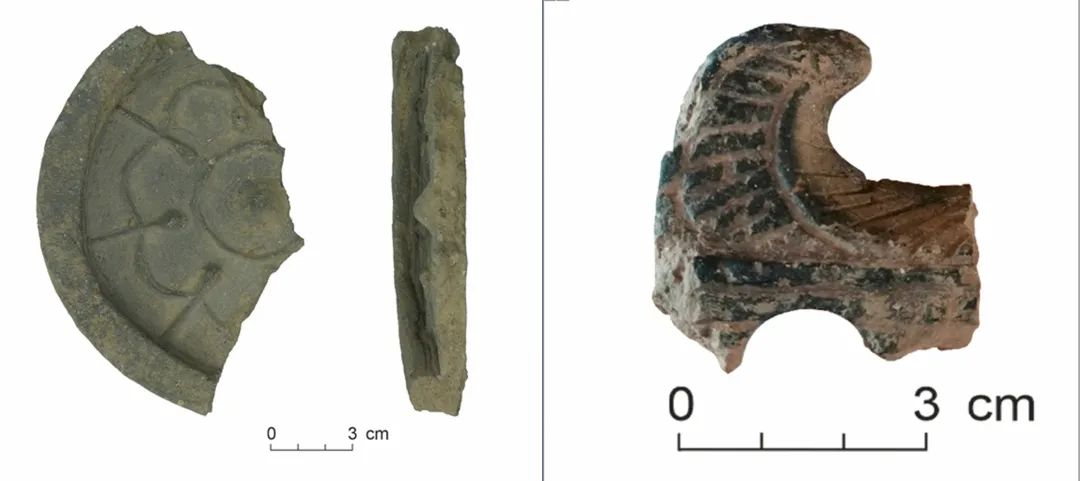

第3层,土色灰褐,土质疏松。发掘区南部较厚,最厚处可达40厘米,向北逐渐变薄并消失,包含较多陶片及石块、少量建筑构件、三彩器残片等,应为城址废弃后形成的文化层。

第48发掘区第③层出土三彩残片

第4层,黄褐色沙土层,较为纯净,分布于整个发掘区,厚度为15~45厘米,表面较平,发现极少量人工遗物,或为短期内形成的洪积层。

第5层,土质较为致密,其中南部及东部为单纯的灰褐色夹层,厚5~10厘米;西部由多个薄层组成,土色复杂,灰褐、灰黑、黄褐、灰白等土层反复交错叠压,每层厚度为2~5厘米,应为多次垫土、踩踏形成的活动面。开口于该层下的遗迹有房址、灰坑、窖穴等。出土陶盆残片、残多孔器、铁铲等生产生活用具,以及铜带銙、玛瑙珠、琉璃珠等饰品,另有1枚开元通宝。其中一处灰坑出土1件陶器底,泥质红褐陶,外底面有一汉字(“大”或“六”),此外还发现了几个重唇深腹筒形罐(靺鞨罐)口沿残片。

第48发掘区第⑥层出土陶器底

第6层,土色灰褐,土质较为致密,堆积状态与第5层相似,为多个土层反复叠压而成。该层表面有1个烧结面,分布着大量红烧土和炭粒,可作为与第5层的分界。包含较多陶片、蚌壳、动物骨骼等。

此层下即为生土,生土为浅棕色疏松沙土。

根据以上地层堆积情况及出土遗物情况可复原该发掘区区域内的堆积过程。

第一阶段:村落址时期,定居于此的人群最初生活在浅棕色沙土地面上,由于长期踩踏和垫土行为,形成多个活动面,组成第6层,之后地面经过了一次灼烧,村落人群继续活动,营建了房屋、窖穴等设施,形成的层叠活动面组成了第5层。

第二阶段:洪积间隔期。由于水力搬运形成了黄沙层(即第4层)。

第三阶段:城址时期。城址营建于第3层下,大量石块的使用是盐州城营建的标志。

第四阶段:城址废弃阶段。第3层、第2层和第1层渐次形成。

第54发掘区 位于城址西北角,北部与2017~2018年发掘区间隔1米,西部紧邻城墙,曾在2023进行过发掘,发掘区为直角梯形,由南、北两个分区组成,由南向北4米处留出1米宽的东西向隔梁,南部长14米、北部长8米、东西宽10米,实际发掘100平方米,发掘深度1.0~1.3米,目前暴露地层堆积5层,第5层尚未清理完毕,出土多孔器、铁镞、铁钩等生产生活用具以及大量的陶器残片和瓦片、瓦当等建筑构件。

第54发掘区南区北壁剖面情况(西侧局部)

第1层,土色黄褐,土质极为疏松,包含大量细沙,仅分布于发掘区西部,最厚20厘米,包含大量的植物根系,为此前考古发掘堆积于此而成。

第2层,土色黑灰,土质较疏松,厚15~25厘米,包含大量的植物根系及腐殖质,为植物生长的草皮层。

第3层,土色黄褐,土质较疏松,厚20~30厘米,仅包含少量陶片。

第4层,土色黄褐,土质较为致密,发掘区均有分布,由北向南坡状倾斜,厚20~30厘米,包含大量石头、少量建筑构件,如瓦当残块、建筑构件模型残块,石头应为从晚期城墙护坡塌落的。

第54发掘区第④层出土瓦当残块和建筑构件模型

第5层,土色黑褐,土质疏松,包含少量黄沙,尚未清理完毕,由北向南坡状分布,最厚处厚40厘米,包含陶片、建筑构件等遗物。

选择第54发掘区的目的是寻找寺庙南门延伸出道路的走向,并进一步确定盐州建城后道路与城墙的关系。但本年度尚未到达该层位,这正是下一步主要工作目标。

初步认识

本年度发掘的第48与54号发掘区分别展现了克拉斯基诺城址不同区域的文化内涵。

第48发掘区完整展现了克拉斯基诺从村落址发展到城址间的演变状态,其北部距离寺庙建筑群数十米,与宗教空间存在一定的距离,属于生活区。本发掘区的堆积主要形成于村落址时期和城址时期。村落址时期,定居于此的人群长期活动,形成了连续的踩踏面,正如日本古籍《类聚国史》卷一九三《渤海上》条载:“其国延袤二千里,无州县馆驿,处处有村里,皆靺鞨部落。”该时期人们拥有农业、畜牧、采集等多种生业方式,其证据包括丰富的动物遗存(以家畜为主,包括牛、猪、马、狗,同时包含了鱼以及大量贝类遗骸)及植物遗存(大豆等)。村落址时期遗存以上叠压的洪积层揭示了该区域曾受到洪水侵袭或海水倒灌的影响。城址时期发现的大量石块代表了与早期不同的房屋营建方式,体现了不同社会阶段的发展情况。

第54发掘区目前的发掘成果更多地揭示了盐州城址废弃后居民的生活情况。从地层堆积及出土遗物情况来看,该区域与城墙及城址北部的寺庙建筑群关系密切,其中第4层堆积中包含有大量石块,石质材料的集中发现便是盐州城营建的实物证据。

综上,克拉斯基诺遗址共分为四个发展阶段,分别为村落址时期、洪积间隔期、城址时期以及城址废弃阶段。村落址早期农牧活动频繁,居民区西北部兴建了佛寺。紧随其后的是洪积层,此层可作为遗址堆积阶段划分的标志。建城后该地区迎来繁荣,不仅民居被大量营建,佛寺也得到了持续沿用,并因城墙的兴建从旷野类寺庙转变为城域类寺庙。

值得一提的是,渤海国与唐王朝之间的文化纽带在2024年度的考古发掘中得到了进一步证实。村落址时期堆积出土的开元通宝、带有汉字的陶器底以及城址时期堆积出土的三彩器均表明渤海国与唐王朝之间存在紧密的文化关联。

克拉斯基诺城作为渤海国日本道的起点——盐州,它的兴建应与渤海东京龙原府地位的提高有关,这是渤海国州城建制的重要举措。但现有材料尚不足以复原完整的建置格局,未来将继续探寻衙署等高等级建筑所在,进一步阐释克拉斯基诺城的文化内涵。

此外,通过合作发掘,我方深入了解了俄罗斯考古发掘操作规程及遗迹遗物的清理方法、著录标准和阐释原则。双方在沟通交流中增进了相互认知,通过构建趋同性学术共识,共同为渤海文化研究的发展注入了动力。

克拉斯基诺城址2024年度发掘项目由北京联合大学考古研究院和中国文物保护基金会亚洲文化遗产保护项目共同资助。中方领队为黑龙江大学宋玉彬教授、北京联合大学黄可佳教授,俄方领队为远东历史·考古·民族研究所Е.И.格尔曼研究员。中方参加人员包括黑龙江大学教师郭美玲,北京联合大学教师张雯、贾昌明、郝春阳,科研助理张彤,以及黑龙江大学硕士研究生金智媛,北京联合大学硕士研究生杨峥峣、杨阳、孙郡营。