文物普查基层行丨跨越天山南北的守护——新疆第四次全国文物普查实地调查纪实

自2024年5月第四次全国文物普查实地调查工作启动以来,新疆600余名普查员心怀对文物的赤诚热爱,奔赴天山南北。近日,记者随国家文物局组织的“当一天普查员”第四次全国文物普查基层行主题宣传活动媒体团来到新疆,记录下普查员入沙海、越草原、攀险峰,不畏艰难险阻,一丝不苟做普查的片段。

在沙漠里写就流动的诗行

万里黄沙在烈日下翻涌成金色怒涛,与远方蒸腾的蜃气相融,模糊了天地边界。风卷起的沙粒不时地打在普查员和记者的脸上,生疼。

“今天的天气还算好的呢,前一段时间沙尘暴更密集。”新疆和田地区“四普”队长买提卡斯木·吐米尔笑着和记者说道。

沿着起起伏伏的沙丘,跋涉了大约一公里,远远望去,在广袤无垠、黄沙漫天的塔克拉玛干沙漠腹地,残存的建筑构件在风沙的侵蚀下倔强地挺立,默默诉说着昔日的繁华与辉煌,这就是丹丹乌里克遗址。

“看着近了,实际还远着呢。”参加过“二普”“三普”的买提卡斯木·吐米尔带领普查队已经完成了沙漠区域民丰县尼雅遗址等遗迹点位复查工作。

记者跟着普查员,深一脚浅一脚,越过无数横亘的沙丘,来到丹丹乌里克遗址。

丹丹乌里克遗址

丹丹乌里克遗址于1896年由瑞典探险家斯文•赫定在塔克拉玛干沙漠考察时发现,1900年英籍探险家斯坦因调查、发掘后,在所著《古代和田》考古报告中介绍,共清理居址和佛寺14间,出土有汉文和婆罗迷文文书、木板画、雕塑像、壁画等大量珍贵文物。

2002年至2006年,中日联合丹丹乌里克遗址考察队在丹丹乌里克遗址进行考古发掘,经考证确定其为唐代丝路南道上的重镇杰谢镇故址,是唐安西都护府治下安西四镇中于阗军镇防御体系中重要的一环。杰谢镇作为古丝路沿线必经之地,过往的粟特等中亚商人也在此居留,与当地居民、唐朝戍守军吏及其家属杂居共处,使此地成为了多民族聚集、多文化交流的重要场所。

遗址中现存的各类遗迹,以及出土的大量珍贵文物,是深入研究唐安西都护府治下古代塔里木盆地社会、政治、文化等各方面弥足珍贵的实物资料。

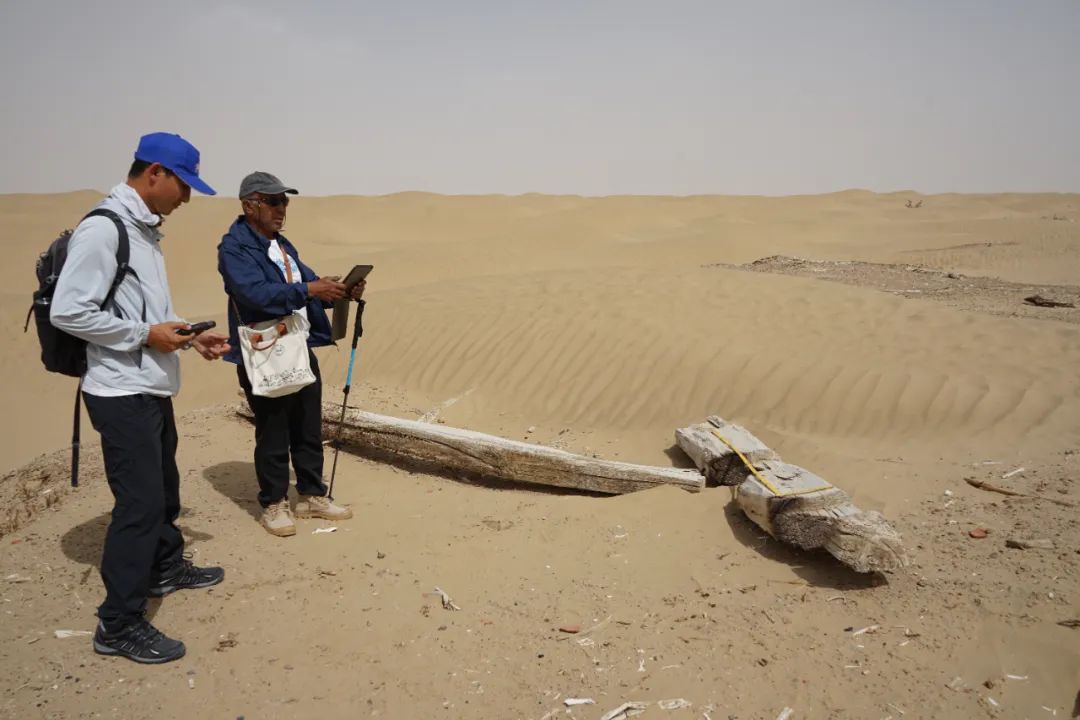

按照“四普”要求,登记遗址边界坐标、记录遗址现存状况、周边环境变化……买提卡斯木·吐米尔与和田地区普查员麦提玉苏普熟练地做着这些工作。

普查员在丹丹乌里克遗址

8号遗址,地标有石膏残片、壁画残片,可能是佛寺遗址。在此遗址正北200米处有一居址,有横梁和立柱残留。

10号遗址,此处东西南北250米范围内未见迹象、可能被流动沙丘掩埋、此遗址南约30米处有几块红陶残片。

普查队员还采集到了1个红陶纺轮、1个玛瑙珠,以及红陶、灰陶、铁器、铜器残片、铁刀残片等,并对其进行了详细的记录……

对沙漠中遗址定位边界绝非易事,“从一个遗址点到另一个遗址点,看上去很近,就几个沙包,但走起来太吃力了,体力消耗很大。”新疆和田地区“四普”指导员、新疆文物考古研究所助理馆员王二军说。

塔克拉玛干沙漠环境极其恶劣,进入沙漠开展普查工作,需要各方力量的通力配合,普查队更要做好万全准备。

来到遗址,买提卡斯木·吐米尔的思绪总会回到20多年前参加中日丹丹乌里克遗址调查的时候。70多岁的新疆文物考古研究所原所长伊弟利斯·阿不都热苏勒和买提卡斯木就是那次考察的亲历者和见证者。

伊弟利斯是中外学者中进入新疆罗布泊地区及塔克拉玛干沙漠腹地次数最多的人,参与、主持过新疆尼雅、楼兰、小河墓地及克里雅河流域等重大考古发掘和研究工作,被誉为“沙漠之狐”,他凭借自己的经验和方向感,带队进出沙漠近百次。

“作为‘四普’指导专家,伊弟利斯是沙漠区域遗址普查的‘定海神针’。”新疆“四普”荒漠无人区专项调查队队长、新疆文物考古研究所研究馆员胡兴军说。

新疆“四普”塔克拉玛干沙漠专项调查于今年4月7日启动,队员主要来自新疆文物考古研究所,调查线路总长度约为3000千米,计划分4处区域展开,约30天完成。

“这次丹丹乌里克遗址北部区域的调查计划3天完成。”胡兴军说。

说到在沙漠开展普查的难度,胡兴军幽默道“有那么一点点难度”,他特意拉长了“一点点”三个字的语调。

沙漠的残酷让普查队员们印象深刻。

除了交通不便,缺乏水源、物资,急救无法到达等,更让人难以招架的是突如其来的沙尘暴、暴雨等恶劣天气。

“因为普查队要在沙漠中连续工作几天,我们虽然准备了充足的食品和矿泉水,但因为调查时长的不确定性,无法明确出沙漠的具体时间,因此每天的饭量和用水量要严格控制。”胡兴军说,“遇到沙尘暴即使有补给也不能生火,只能就着矿泉水吃馕,还有些许沙子。”

扎营、普查、拔营,再扎营、普查……就这样,在沙漠中流动的普查队一个接一个的完成遗址普查。

“保障普查员的安全最重要!”身形消瘦、笑起来皱纹堆在脸上的伊弟利斯看上去优雅又威严,“还有就是团队精神,任何人都不能单独行动。面对恶劣环境,普查队员们从不叫苦叫累,拼尽全力完成工作,把接力棒传到这些年轻人手上,很放心。”

标注新中国建设的时空坐标

位于新疆伊犁哈萨克自治州的霍尔果斯市是我国最早向西开放的口岸,国门是霍尔果斯的地标性建筑。从20世纪五六十年代起至今,霍尔果斯口岸国门不断进行着“升级换代”:第一代公路口岸是一排平房;随着业务增长,二代、三代国门不断扩建;1996年,建成第四代国门;2000年以来,口岸进入新的发展期,在第四代国门的基础上改建成第五代国门;2018年,新的第六代国门正式启用。

在霍尔果斯国门文化展示馆的展览中,图文并茂地展示了霍尔果斯口岸国门历经6次变化。

如今,霍尔果斯第五代国门在“四普”中进行了登记。

普查员在霍尔果斯口岸第五代国门

“2000年以来,霍尔果斯进入新的发展时期。为有效满足当时通关过货的承载需求,在第四代国门基础上拓宽加高过货通道,改造成为第五代国门。”新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市普查队队长张慧玲介绍,“同时,大力推动中华人民共和国霍尔果斯口岸电子通关系统,完成电子卡口和相关配套设施建设,进一步完善第四代检查厅建设需求的不足,实现检查厅与对外贸易的发展同步。”

“她见证了北疆边城跨越世纪的沧桑巨变,也见证了伟大祖国走向繁荣的发展历程。因此作为‘四普’新发现进行了登记。”张慧玲说,“国门高大,与其他文物建筑不同,内部、外部测量记录都有一定难度,我们用住建部门提供的建筑图纸和实际测量相结合的方式,确保数据的准确。”

2020年,霍尔果斯国门文化展示馆在第五代国门建筑基础上改建提升,作为集爱国主义教育、国防教育、红色教育、党性教育等功能为一体的综合性场馆,围绕边疆、边防、边贸等理念,民族团结进步、一带一路建设等内容,成为爱国护边精神弘扬传承教育基地。

在阿尔泰山脚下,新疆阿勒泰地区富蕴县的普查员正在对可可托海3号矿坑进行“四普”定点测量登记。

可可海3号矿坑

记者站在3号矿坑高处的边缘,能清晰地看到从上往下数形成的13层同心环状带的结构,每一层的矿带非常的平均,这就是稀有金属矿床结构,深度达146米,呈巨大的漏斗型。阿尔泰地区发现有矿物140多种,仅在三号矿脉中就发现了86种。三号矿脉是全世界目前为止发现的结晶分异最为完善、结构分带最为明显的稀有金属花岗伟晶岩矿脉,于地质学界有很高的研究价值,也被誉为“北疆明珠”。

“可可托海3号矿坑不仅矿坑稀有,它更是新中国建设初期,中国人民自力更生、艰苦奋斗精神的生动诠释。”新疆阿勒泰地区富蕴县普查员、县文博院院长宋婕说。

回望历史,20世纪五六十年代,我国坚持工业化不放松,为尽快满足大规模的矿山开发,矿山各族职工战胜严寒、战胜饥饿、战胜一切落后的生产条件,发扬独立自主、自力更生的精神,不等不靠,因地制宜,打破洋框框,开展了一轮又一轮的改革创新和技术改造,包括地质勘察设计、露天采矿、稀有金属机械化选矿、大型采挖设备机械加工等。这一过程中,一批大中专院校学生和技术工人得到了很好的实践锻炼,高素质的人才还支援了全国各地的矿山建设,并且带动了一大批经济建设工程。

3号矿坑形状特殊,普查登记起来并非易事。“沿着矿坑顶部的边缘,每隔几米就需要打一个点位。”宋婕说,与早期肩扛手提从矿坑底部往地面运矿石相比,普查中的苦和难不算什么。

对文物清澈的爱

车,在颠簸摇晃中翻过山头、跨过山谷,经过3个小时穿行,下车后,爬到山顶回望,车一路开上来,其实并没有路。类似的经历,新疆阿勒泰地区青河县的普查员们已经记不清走了多少次。

青河,蒙古语“青格里”,意为“美丽清澈的河流”。4月末,虽然漫长而寒冷的冬季临近尾声,但高山高寒,刺骨难耐。

凛凛寒风中,普查员开始对山顶上的吾勒肯布勒合岩画进行普查登记。

吾勒肯布勒合岩画

人骑骆驼、人骑马赶北山羊、人骑马拉弓箭狩猎、人站立手持弓箭狩猎……场景栩栩如生,人物动作逼真,以点线凿刻成剪影式的图案分布在不同形状的黑石上。

“这座山顶有岩画60幅,主要内容有人物和动物以及六字真言和特殊符号。动物有鹿、骆驼、马、牛、大角羊、小羚羊、狼、野猪,北山羊、盘羊、雪豹、狗、狐狸等。”青河县普查员、青河县博物馆馆长沙马丽·木拉提拜一边带着记者观察岩石上的画,一边介绍着。北山羊的数量最多,鹿角表现形式夸张、庞大。岩画西面一处岩石上有一段竖体凿刻的不明文字,疑似六字真言。岩画南面一处岩石上有难解的原始符号,两个形似太阳的圆圈,其中岩面上方的圆圈为空心,中心带点,岩面下方的圆圈为实心。

青河县普查员叶尔结·沃西太、艾登别克·日彦、别尔达吾列提·萨布克,熟练地对每处岩画进行测量登记。

在阿尔泰山脉独特的地理环境中,自古以来就零散分布着众多的冬、夏牧场,这些牧场从阿勒泰地区到塔城地区,再到昌吉回族自治州的木垒县,哈密地区的巴里坤县、伊吾县,都是新疆重要的岩画分布区域。

“岩画整体雕刻线路圆润,线条清晰,画面形神并茂,活灵活现,保存较好,具有独特风格,对于研究古代游牧民族的生产生活及社会风貌有着重要的价值。”沙马丽·木拉提拜说。

沙马丽·木拉提拜介绍岩画内容

“美丽的青河是你我的故乡,千古的文物遍布田野山间。今日我弹起心爱的东布拉,用我的歌声来诉说和表达。通通鹿石留下的奇妙图符,是古人传递给我们的信息。一堆堆形体不一的石堆墓,是智慧的古人隐去的归宿……”词句亲和、朗朗上口、旋律优美、直抵人心,青河县普查员阿肯用自编自演的说唱在牧民间广泛流传,也正式这种接地气的方式,让牧民对文物有了深刻的理解和关注。

“这处岩画,就来自附近牧民提供的线索,是‘四普’新发现。”沙马丽·木拉提拜说。

牧民在山上放牧时看到了阿肯歌词中的“北山羊和鹿熊狼及马牛羊,壮年男子策马射箭猎盘羊。还有人们牵着骆驼在转场,这些场景都被刻在岩石上”,就主动告诉我们这些岩画分布地点,听得出,牧民是很兴奋的,他们对文物的爱就像山谷间流淌的河流一样清澈。