专访张志清:汇聚众力,迈向古籍保护高质量发展新时代

今年是中国古籍保护协会成立十周年,“中华古籍保护计划”自实施已经走过18个年头,从政府主导逐步发展为社会共同参与,国家古籍保护中心、中国古籍保护协会各自发力又协同共进,共同推动古籍保护事业发展,成果卓著,在文化传承的道路上踏出坚实且深刻的脚印。国家古籍保护中心围绕政府交办任务稳步推进、扎实深耕,中国古籍保护协会则在动员社会力量、搭建交流平台方面成效斐然。

01协同共进:汇聚众力推动古籍保护

回顾过往,古籍保护事业一路走来发生了很多变化。“在长期发展过程中,古籍保护实现了多维度的深刻变革。”张志清指出,一方面古籍修复从传统技艺迈向科学修复。“过去,古籍修复主要依赖师傅的经验和传统技法,如今,现代科技手段广泛应用,甚至AI辅助修复已经逐步开展了。”在张志清看来,包括中国古籍保护协会正在做的团标建设等在内,各方力量的投入都在推动古籍保护向更加科学化的方向发展。

古籍保护事业发展从各自为战走向规范统一,这是张志清感受到的第二点变化。“早期,古籍保护领域缺乏有效整合,各单位和个人独立开展工作,信息交流不畅,随着‘中华古籍保护计划’的推进和协会的成立,行业凝聚力不断增强,各地古籍收藏单位定期开展业务交流活动,分享保护经验和研究成果;协会引导各界社会力量踊跃加入,共同为古籍保护事业奋斗,促进了整个行业的协同发展。”

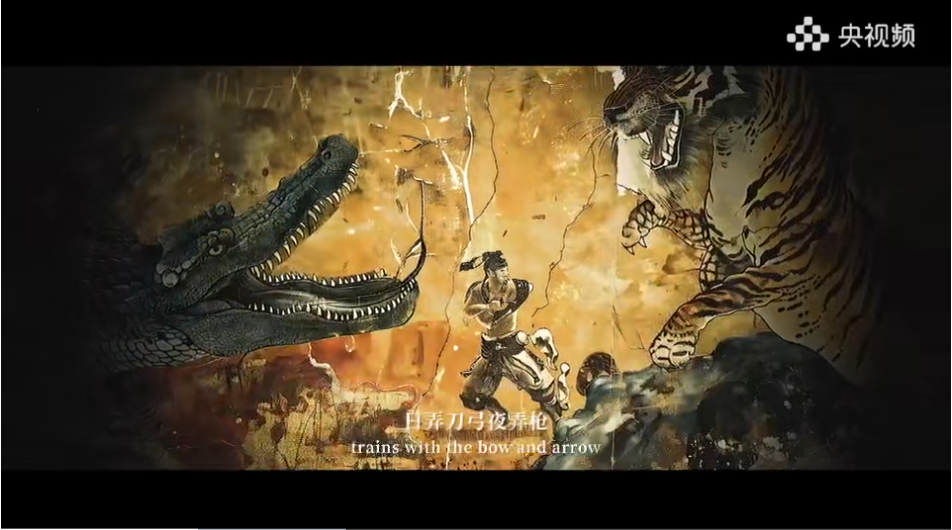

▲AI把中国典籍故事变成大片

如何从古籍中挖掘、整理、阐释传统文化的元素,融入到现代生活中、新文化建设中来?这就涉及古籍保护范畴的扩大,从原生性保护到再生性保护,再拓展到传承性保护。张志清举例说,在文化创意产业方面,从数字化发展到智能化,大家都在积极想办法。央视做了“AI看古籍”,是首部数字文生影片。以古籍元素为灵感开发的文创产品层出不穷,如《黑神话:悟空》《哪吒2》等,博物馆推出的“古籍IP”系列文具、饰品,以及以古籍故事为蓝本制作的动画、游戏,这些都是古籍活化的一方面,不仅取得了良好的经济效益,还让古籍文化以更生动的形式走向大众,实现了传承性保护。

在协作模式上,从分散发展转变为中央统筹下的全面协作。张志清分享了自己的感受:过去古籍保护各环节相对独立,如今在中央统筹下,形成了从古籍收藏单位、高校、研究机构到出版机构、传媒领域等社会各界协同合作的格局。全国古籍整理出版规划领导小组办公室协调各方力量,在古籍整理研究、出版、数字化、社会阐释、传媒等方面开展深度合作,共同推动古籍保护事业发展。

03殊途同归:事业产业并重,共赴高质量发展新征程

面对未来,高质量发展成为古籍保护的重要课题。在中央强调传承性保护、统筹全局的大形势下,张志清认为,高质量发展要求从单纯的古籍保护事业变成事业与产业并重、协同发展。事业发展是基础,产业发展才是更大的未来。

目前,古籍保护工作仍面临挑战。普查工作尚未彻底完成,金石拓本、舆图、少数民族古籍、特藏品等普查有待深入开展。原生性保护中还存在一些问题,如古籍修复效率还需提高,公藏单位等待修复的古籍数量众多,修复工作压力巨大。因此,古籍修复的发展要进入到社会化层面。张志清谈到,近年来,四川西部文献修复中心等民营企业坚守古籍修复,逐渐取得了成功的经验,应该以此为范本鼓励更多社会力量参与古籍修复。“政府可通过购买社会服务的方式,支持民营企业参与古籍修复项目,协会也可协调藏书家、企业等出资助力建立大型修复中心,提升修复效率。”张志清强调,在古籍保护的各个环节,产业的支撑至关重要。从普查所需的先进设备,到原生性保护的修复材料、工具,再到再生性保护的古籍影印、数字化,以及传承性保护的文化创意开发,都离不开产业的发展。“当产业协调发展,政府购买服务形成良性循环时,古籍保护将获得更强大的发展动力。”在再生性保护中,古籍影印需要出版企业帮助,古籍数字化需要数字化头部企业支持,古籍活化更需要社会各界参与。这也是高质量发展的题中应有之义。

近年来,中国古籍保护协会做了一部分引导社会力量参与古籍保护的工作,国家古籍保护中心及各级古籍存藏单位都在积极推进古籍活化普及,可以说是殊途同归。全国文创联盟的成立、国家典籍博物馆及各地典籍博物馆的建设,以及河南李仁清传习所等企业参与的古籍传习所的设立,都彰显了事业与产业融合的良好态势。将文化传承与产业发展有机结合在张志清看来非常关键,他呼吁“需进一步加强业界事业与企业人员的合作,为企业家、收藏家提供更多参与平台,促进社会力量深度参与古籍保护,古籍保护事业高质量发展未来可期”。