考古动态| 彩绘祭坛为神秘的玛雅历史增添了新的背景

01 北马其顿遗址或为林克斯提斯王国失落的都城

2025年4月9日

图源:https://www.heritagedaily.com/2025/04/north-macedonian-ruins-could-be-the-lost-capital-of-the-kingdom-of-lyncestis/154909

格拉迪什特遗址首次发现于十五年前,自那时起一直由北马其顿比托拉国家研究所与博物馆(Institute and Museum-Bitola)与美国加州州立理工大学洪堡分校(California State Polytechnic University, Humboldt)组成的联合考古团队持续进行发掘。2023年,考古人员运用了多项非侵入式技术,包括地面穿透雷达(ground-penetrating radar)与搭载于无人机的激光雷达系统(drone-mounted LiDAR),揭示出一处规模宏大的古代城市遗址,其中包括一座卫城(acropolis)和一座马其顿风格的剧场(Macedonian-style theatre)。

最初的研究认为该城市遗址应归于马其顿国王腓力五世(Philip V,公元前221-179年)统治时期,但近期出土的一枚铸造于公元前325至323年之间的硬币,将该遗址的年代上推至亚历山大大帝(Alexander the Great)在位时期。

石斧与陶器残片的发现表明,该地区早在青铜时代(公元前3300年-前1200年)便已有人类定居。考古学家指出,这一发现为北马其顿古代历史提供了新的视角,尤其是在古马其顿国家被视为欧洲最早的“现代国家”之一的历史背景下。

图源:https://www.heritagedaily.com/2025/04/north-macedonian-ruins-could-be-the-lost-capital-of-the-kingdom-of-lyncestis/154909

加州州立理工大学洪堡分校(Cal Poly Humboldt)人类学教授兼考古学家尼克·安杰洛夫(Nick Angeloff)表示:“这一发现意义重大。它揭示了古马其顿复杂的交流网络与权力结构,尤其考虑到该城市位于通往君士坦丁堡(Constantinople)的贸易路线上。甚至可能包括像屋大维(Octavian)与阿格里帕(Agrippa)这样的历史人物,曾在前往亚克兴战役(Battle of Actium)途中经过此地,与克娄巴特拉(Cleopatra)和马克·安东尼(Mark Antony)对决。”他还指出,这座城市可能就是林库斯(Lyncus)——林克斯提斯王国(Kingdom of Lyncestis,“猞猁之地”)失落的都城。林克斯提斯是上马其顿(Upper Macedonia)地区的一个自治王国,直至腓力二世(Philip II)于公元前358年征服该地前,一直抵抗阿吉亚德王朝(Argead dynasty)的统治。此外,马其顿国王阿明塔斯三世(Amyntas Ⅲ of Macedon)之王后、亚历山大大帝的祖母欧律狄刻(Eurydice),正是在林库斯出生。

加州州立理工大学洪堡分校在其官方声明中表示:“比托拉国家研究所与博物馆(National Institute and Museum-Bitola)与加州州立理工大学洪堡分校的学生、教师与研究人员正持续努力揭示这座古城的全貌。这项持续进行的工作将进一步揭示古马其顿复杂的网络结构与丰富的文化面貌,为我们更深入理解早期欧洲国家的发展及其对世界的影响提供宝贵的洞见。”

原文链接:https://www.heritagedaily.com/2025/04/north-macedonian-ruins-could-be-the-lost-capital-of-the-kingdom-of-lyncestis/154909

02 彩绘祭坛为神秘的玛雅历史增添了新的背景

2025年4月10日

研究人员发现了一个被掩埋的祭坛,该祭坛大约建于公元 300 年代晚期。照片由埃德温·罗曼·拉米雷斯(Edwin Román Ramírez)提供

图源:https://www.archaeology.wiki/wp-content/uploads/2025/04/Tikal_1.jpg

在危地马拉境内古玛雅城市提卡尔(Tikal)遗址中心附近,考古学家新近发现的一座彩绘石祭坛,为约1600年前提卡尔与中部墨西哥强权特奥蒂瓦坎(Teotihuacan)之间的政治张力提供了新的考古证据。提卡尔位于现代危地马拉的中心地带,是一座拥有2400年历史的重要玛雅古城。本次发掘由一支国际研究团队负责,成员包括布朗大学(Brown University)学者。研究团队在距城市中心仅数米之遥的地下,发现了这座被完整掩埋的石质祭坛,为揭示古代中美洲世界一段动荡时期的历史提供了关键线索。

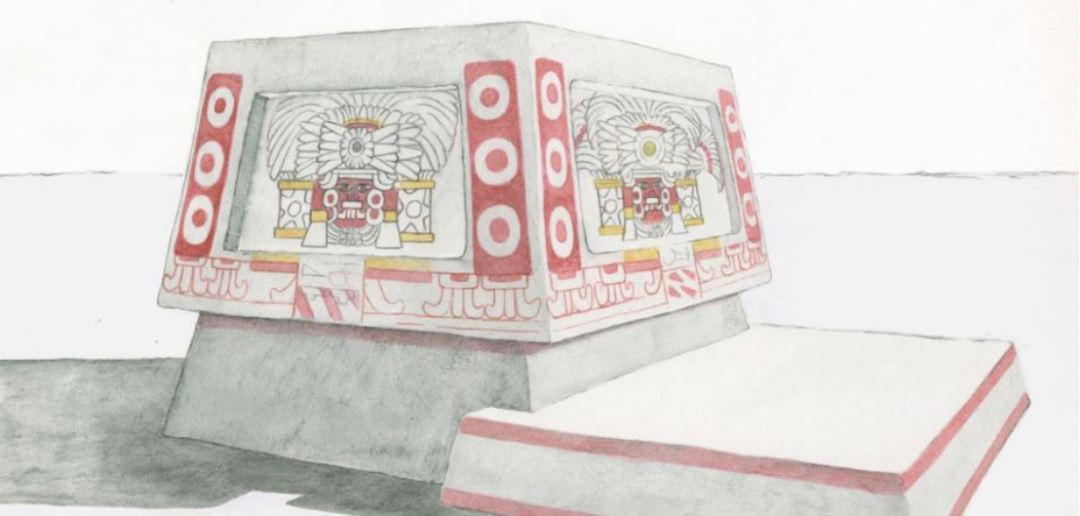

该祭坛建造于公元4世纪末,四面绘有红、黑、黄三色图案,描绘一位头戴羽冠的人物,左右两侧饰有盾牌或仪仗物。人物面部特征包括杏仁状双眼、鼻梁穿饰及双耳垂饰,其形象与中部墨西哥地区被称为“风暴神”(Storm God)的神祇极为相似。

根据2025年4月8日发表于《古物》(Antiquity)期刊的研究成果,包括布朗大学在内的美国与危地马拉多所高校与研究机构的学者指出,这座祭坛并非出自玛雅本地艺术家之手,而更可能由一位在特奥蒂瓦坎接受专业训练的高阶工匠所制作。特奥蒂瓦坎是当时中部墨西哥的强大城市国家,其都城位于今墨西哥城西北约630英里处。

布朗大学社会科学、人类学及艺术与建筑史教授、论文合著者斯蒂芬·休斯顿(Stephen Houston)指出:“这一时期对提卡尔而言显然是一个高度动荡的阶段。祭坛的发现表明,来自特奥蒂瓦坎的贵族阶层曾抵达提卡尔,并在此仿建了其本国的仪式空间。这显示出特奥蒂瓦坎在当地留下了深远的文化与政治印记。”

祭坛的效果图展示了红色、黑色和黄色的彩绘面板,上面描绘了一个头戴羽毛头饰的人,两侧是盾牌或礼仪。希瑟·赫斯特(Heather Hurst)绘制的效果图

图源:https://www.archaeology.wiki/wp-content/uploads/2025/04/Tikal_2.jpg

事实上,早在祭坛出土之前,休斯顿与其团队已知玛雅人与特奥蒂瓦坎之间存在数百年的互动关系。提卡尔约建于公元前850年,最初为一座区域性的小型聚落,至公元100年左右逐渐发展为王朝中心。考古证据显示,约在公元300年前后,提卡尔与更为强大的特奥蒂瓦坎之间开始建立定期交流。休斯顿指出,这段关系最初可能以贸易为主,但很快演变为更具敌意的政治接触。“几乎可以说,提卡尔的举动引发了特奥蒂瓦坎的强烈关注,”他说,“从那时起,外来势力开始进入玛雅地区。”

古代政变的证据

休斯顿指出,过去几十年间,学界已积累大量证据,表明两者关系远非友好。研究始于20世纪60年代,当时考古学家发现一块被切割与破坏的石碑,其上铭文虽受损但保存良好,内容广泛描述了当时的冲突。“根据这块石碑的铭文,我们得知:约在公元378年,特奥蒂瓦坎几乎是通过‘斩首’的方式推翻了一个王国。他们罢黜了原有的玛雅国王,扶植了一位傀儡统治者,成为特奥蒂瓦坎在当地的代理人。”休斯顿说。

数十年后,布朗大学团队与多所合作机构利用激光雷达(LiDAR)技术,在提卡尔城中心外发现了一座特奥蒂瓦坎城堡(citadel)的缩小复制体,该结构原先被误认为是天然丘陵。此一发现表明,在政变发生前数年,特奥蒂瓦坎在提卡尔的存在极可能已具有占领或监控性质。

论文合著者、布朗大学人类学与考古学教授、古代世界考古研究所(Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World)所长安德鲁·谢勒(Andrew Scherer)指出,这座祭坛正是在政变前后建造。他表示,祭坛外部的精美彩绘并非唯一证据:在祭坛内部,考古人员发现一具以坐姿埋葬的儿童遗骸——此种葬俗在提卡尔极为罕见,却在特奥蒂瓦坎较为常见。此外,还发现一位成人与一枚绿黑曜石制的投矛头一同埋葬。谢勒指出,该类器具的材质与工艺均为特奥蒂瓦坎所特有。

谢勒进一步指出,祭坛及其周边建筑在后期被整体掩埋,进一步印证了特奥蒂瓦坎对提卡尔社会造成的深远影响。“玛雅人常常会将旧建筑掩埋后在其上重建,”他说,“但在此案例中,他们将祭坛及周边建筑整体掩埋后便弃之不用,尽管数百年后此地仍可作为重要建设用地。玛雅人似乎将其视为纪念性或禁忌性空间,反映出他们对特奥蒂瓦坎复杂而矛盾的集体记忆。”

权力滋生权力

休斯顿指出,用“复杂”来描述提卡尔人对特奥蒂瓦坎政变的集体记忆再合适不过。尽管事件曾动摇提卡尔的政治核心,但此后该城邦迅速崛起,在随后的数百年间发展为玛雅世界中最具影响力的王朝之一,直至公元900年左右随整个玛雅文明一同走向衰落。“当时特奥蒂瓦坎正值鼎盛时期,并对玛雅世界表现出浓厚兴趣,”休斯顿表示,“对提卡尔而言,这段接触具有某种崇高意味。即便在其衰落时期,依然以与中墨地区的接触作为政治思考的参照。”

随着对提卡尔与特奥蒂瓦坎之间复杂关系的进一步揭示,休斯顿与谢勒均表示,这段历史令人感到熟悉——一个强大帝国发现了富庶之地,并试图攫取其资源。“我们都知道西班牙人到来后,阿兹特克文明的命运,”休斯顿指出,“我们的研究显示,这种帝国主义模式早已存在。中墨诸强深入玛雅世界,是因为他们将其视为羽毛、玉石与可可的宝地——在特奥蒂瓦坎人眼中,这里就是‘牛奶与蜂蜜之地’(land of milk and honey)。”

本研究的合著者还包括:提卡尔南部考古项目(Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal)的埃德温·罗曼·拉米雷斯(Edwin Román Ramírez)、洛雷娜·派斯·阿拉贡(Lorena Paiz Aragón)、亚历杭德丽娜·科拉多·奥乔亚(Alejandrina Corado Ochoa)、克里斯蒂娜·加西亚·雷亚尔(Cristina García Leal)与罗尼·E·皮德拉桑塔·卡斯特利亚诺斯(Rony E. Piedrasanta Castellanos);新墨西哥大学(University of New Mexico)的安吉琳·巴斯(Angelyn Bass);得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的托马斯·G·加里森(Thomas G. Garrison)与大卫·斯图尔特(David Stuart);斯基德莫尔学院(Skidmore College)的希瑟·赫斯特(Heather Hurst)。本项研究部分由PACUNAM激光雷达计划(PACUNAM Lidar Initiative)与希茨基金会(Hitz Foundation)资助。

原文链接:https://www.archaeology.wiki/blog/2025/04/10/painted-altar-adds-new-context-to-mysterious-maya-history/

03 铜钹揭示了共同的音乐传统

2025年4月08日

图源:https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/bronze-age-cymbals-from-dahwa-indus-musical-traditions-in-oman/E220CA775BD582724D0826C1E9FA4D6E

考古学家近日对一对出土于阿曼青铜时代遗址的铜钹进行了研究,揭示了横跨阿拉伯湾、连接不同文化并促进贸易的音乐传统。

音乐自古以来便是人类社会中普遍的文化表达形式,无论是在宗教仪式、文化庆典,抑或日常娱乐中,均发挥着联结不同社群的作用。然而,由于大多数乐器通常由木材、皮革等易腐材料制成,能够完整保存至今的实物极为罕见。

“这对铜合金钹是目前在阿曼境内首次在良好考古背景中出土的同类器物,其出土年代较早,对于我们以往关于其起源与发展路径的诸多假设提出了挑战。”本项研究的第一作者、阿曼苏丹卡布斯大学(Sultan Qaboos University)考古学教授哈立德·道格拉斯(Professor Khaled Douglas)指出。

虽然这对铜钹在形制上与印度河流域文化所制乐器相似,但通过同位素分析可知,其铜料来源于阿曼本地。这一发现表明,该器物为本地制造,其工艺风格受到乌姆·安-纳尔文化(Umm an-Nar culture)与印度河流域文明(Indus Valley civilisation)之间文化交流的深刻影响。

此前,学界对该地区文物的研究多集中于贸易层面,而对其背后的社会与文化意义探讨相对较少。“乌姆·安-纳尔时期作为阿拉伯半岛早期青铜时代的重要阶段,已经提供了大量跨区域接触的考古证据,”论文合著者、阿曼苏丹卡布斯大学人类学与考古学教授纳赛尔·阿尔-贾赫瓦里(Professor Nasser Al-Jahwari)表示,“但这些联系的具体性质仍有待进一步厘清。”

铜钹的发现表明,这些跨文化互动不仅限于物质交换。包括音乐传统在内的文化要素,很可能与贸易商品一同传播,促进了阿拉伯半岛与印度河流域之间更为紧密的社会联系。研究团队指出:“达赫瓦(Dahwa)铜钹的发现支持了这样一种观点:早在公元前第三千纪晚期,音乐、吟唱与集体舞蹈便已成为该地区不同社群之间建立联系的重要方式。这种文化基调延续千年,影响深远。”

本研究由阿曼苏丹卡布斯大学主导,研究团队成员包括哈立德·道格拉斯教授(Khaled Douglas)与纳赛尔·阿尔-贾赫瓦里教授(Nasser Al-Jahwari)等学者。研究成果为理解青铜时代阿拉伯湾地区的社会互动与文化传播提供了新的考古证据。

原文链接:https://archaeology.org/news/2025/04/03/oldest-vanilla-pod-in-europe-found-in-prague/