制器为先,科研创新为文物保护带来技术新突破

近年来,越来越多的科学技术手段被应用到文物保护中来。中国—希腊文物保护技术“一带一路”联合实验室(以下简称“中希文保联合实验室”)坚持技术引进与自主创新相结合,研发出一批先进文物保护技术和设备,为文物保护工作带来技术新突破。

△ 中希文保联合实验室研究人员在采集青铜器文物数据,为多视角三维建模做准备。

汉白玉是一种白色的大理石,在我国古建筑中广泛用于地面、台基、楼梯、栏杆等处。经年累月,汉白玉很容易附着包括黑色结壳在内的各种污染物,不仅影响美观,还会造成石材粉末化和表面脱落等不可逆转的损伤,影响基材的寿命。

欧洲的文保工作者已开始广泛使用激光清洗技术,清洗如希腊帕特农神庙石雕、法国亚眠大教堂石刻等石质文物表面的污染物,取得了良好效果。在国内,也有研究人员试验用激光清洗云冈石窟砂岩文物表面污染物。然而,这一技术在清洗汉白玉时却遇到了问题。

△ 李晨毓在操作激光清洗设备清洗大理石质实验样品。

我国拥有极为丰富的书法绘画类文物资源,承载着中华悠久的文明史与深厚的文化内涵。分析颜料成分和用法是古书画文物的重要研究内容,但以往的技术手段少则要测几十个点位,多则要测上百个点位,而且效果不是很好,无法准确识别混合颜料的成分。

“目前,将成像技术与光谱技术相结合的高光谱成像技术已成为古书画文物保护的最新研究方向。”故宫博物院文保标准部标准检测组组长、副研究馆员李广华告诉《中国报道》记者。

据了解,高光谱成像技术有三大优点。一是使用可见光和近红外光谱,相较于拉曼光谱、红外光谱等过去常用的光波,可以实现完全无损检测;二是具有图谱合一的特点,能极大提高文物分析的效率,在鉴别颜料成分的同时,还可以结合图像信息进行数据处理,得到颜料成分的浓度分布图,对于混合颜料的分析以及调色工艺的研究具有重要价值;三是近红外波段能穿透大部分矿物颜料,探测到被颜料覆盖的底层墨线,发现画作中不易察觉的隐藏信息。

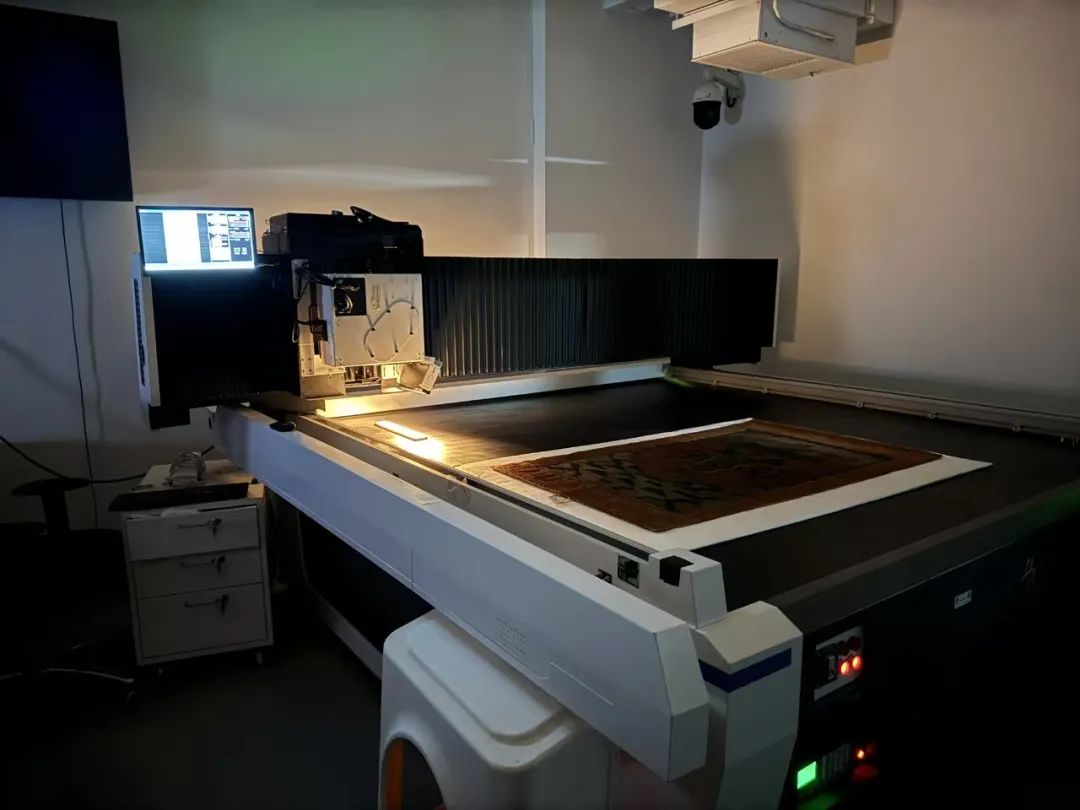

△ 大幅面文物专用高光谱自动扫描系统正在扫描古画。

该技术不仅适用于古书画,也适用于壁画、油画等彩绘类文物。此外,在高光谱成像技术基础上,通过数据增强处理,原本模糊不清的信息可以转化为更清晰的图像,包括作画时的涂抹痕迹、隐藏的文字、底稿以及后期修复的痕迹等。

基于高光谱成像技术,中希文保联合实验室联合中国科学院空天信息创新研究院共同研制了一款大幅面文物专用高光谱自动扫描系统。据了解,该系统可对文物进行全面扫描成像,最大扫描范围为2m×2m,可满足大部分大尺寸画作的分析需求。

中希文保联合实验室使用该系统对纸本书画《丁观鹏画不二尊者图轴》、唐卡《吉祥天母画佛像》等文物进行扫描和数据处理,得到许多新发现。如在《丁观鹏画不二尊者图轴》用纸背面发现了一篇墨迹模糊的经文;在《吉祥天母画佛像》某处并没有画马蹄的地方,透过颜料涂层,发现了马蹄轮廓的底稿线。

李广华表示,该系统所带来的技术优势将文物的保护和研究提升到一个新的高度。目前,中希文保联合实验室基于这一系统正在开发用于书画、青铜器等类文物病害识别与劣化程度评估的无损检测方法及其技术标准,未来将在文物数字化存档、文物诊断、文物修复等方面发挥重要作用。

从墙上的壁画到绘于帆布的油画,甚至是陶瓷等制品,在各种环境因素的作用下,其表面或内部都难以避免出现裂纹等病害,若放任其生长,将对文物保存带来风险。如何监测病害并评估其对文物保存现状的影响,是文物保护领域一个重要且经久不衰的课题。

李广华告诉《中国报道》记者,文物上常见的裂缝、空鼓等结构性病害往往由微裂缝发展而来,肉眼观察不到微裂缝的位置和形态。为此,研究者们想到了激光全息散斑干涉技术。

激光全息散斑干涉技术基于激光干涉原理,可记录和重建三维物体的相位信息,不仅能实现三维形貌检测,同时也能结合外部激励方式,通过干涉条纹的异常特征检测出被测物体表面或亚表面的微观形变。

△ 研究团队利用激光全息散斑干涉设备在故宫博物院如亭进行现场实验。

早在20世纪70年代,激光全息散斑干涉技术就被用在对壁画文物的病害成像研究,但由于当时缺乏数字记录设备,并未得到广泛应用。近年来,随着数字技术的发展,希腊电子结构与激光研究所(IESL)的研究人员利用激光全息散斑干涉方法,在检测文物病害方面获得显著成效。

据上海大学教授周文静介绍,该方法在应用上存在一个难点,即干涉条纹图案中也包含了被测物体在激励作用下发生整体形变形成的背景干涉条纹,需要拥有丰富的相关专业经验才能分辨,不利于技术的推广。对此,上海大学于瀛洁、周文静团队研究出一种可以简便有效地分离复杂背景干涉条纹的新方法,并基于此方法与中希文保联合实验室联合研制了一套文物专用激光全息散斑干涉设备。

△ 故宫博物院宁寿宫花园中的如亭。

中希文保联合实验室首先使用该设备对依据文献记载工艺制作的仿真壁画进行了模拟实验,验证了该设备精准测量病害的可行性,进而对故宫博物院内如亭壁画进行了无损检测和分析,获取并评价了壁画表面及亚表面病害关键特征的量化信息。

实验表明,该设备具有高精度和高可靠性,可用于壁画文物表面微裂缝或亚表面空鼓、异常结构的位置和轮廓特征的检测与分析,为古代文物的健康诊断、修复和保护提供可量化的参考依据,具有广阔的应用前景。

文物三维数字化是通过数字技术将文物实体生成具有三维空间特征的虚拟可视化数据形态。该技术在文物保护、研究、展示等方面发挥着越来越重要的作用,中希文保联合实验室也对此展开了相关研究。

故宫博物院文保标准部标准体系组组长、馆员黄婧告诉《中国报道》记者,文物难免会因时间而发生各种变化,三维数字化可以留住其原来的样态。对已经有缺损的文物,可以逆向推出破损部位的数据,建模出文物原貌。有需要时,还可以3D打印出缺损部位用于修补。

△ 运用近景摄影测量技术,黄婧为乾隆款画珐琅菊花壶做三维数据采集。

“中希两国都拥有大量古建筑遗迹以及青铜文物,因此中希文保联合实验室重点将这两大类文物作为三维数字化研究的实体对象。”故宫博物院数字与信息部副主任、中希文保联合实验室副主任、副研究馆员黄墨樵介绍道。

为更好实现对文物的科学精细化保护,也为匹配新一代超高清显示终端,需要采集兼具高精度几何信息和高还原度颜色信息的文物超高清三维模型数据。传统数据采集方法是用三维扫描和摄影测量,但这两种方法各有不足。

故宫博物院数字与信息部应用研究组副组长、高级工程师张沛沛告诉记者,三维扫描不能很好获取文物颜色信息,而摄影测量虽然能较好获取文物颜色信息,但在几何精度方面又不及三维扫描。对此,中希文保联合实验室自主研究出一种将三维扫描和摄影测量相结合的新方法。

据了解,他们设计了一种带二维码的“一体化装置”,扫描时“一体化装置”和文物一起被扫描,形成空间坐标;摄影时二维码又被相机识别,自动关联到扫描数据,实现二者“对齐”,在提升效率和精度的同时,获得高还原度的颜色信息。

张沛沛告诉记者,中希文保联合实验室研究团队以故宫博物院延禧宫灵沼轩作为石质古建筑采集对象,传统方法建模需要一个月的时间,新方法只用了一周,而且模型97%的点位偏差小于1毫米,石雕上深度0.3毫米的刻痕都能清晰还原,为未来文物修复提供毫米级数据支撑。此外,新的超高清三维数字化技术也为三星堆青铜器碎片修复工作提供了精准的数据支撑与方案制定。

△ 运用近景摄影测量技术,采集青铜器的三维数据。

故宫博物院数字与信息部数字展示组组长、工程师张雨辰告诉记者,中希文保联合实验室研究团队还研发了基于增强现实技术的导览程序,游客通过手机可以看到灵沼轩的虚拟复原样貌,让这座未能完工的西洋式建筑实现了数字化“重生”。

据介绍,在研发过程中,故宫博物院与希腊德谟克利特国家科学研究中心、希腊研究和技术基金会(FORTH)计算机科学研究所(ICS)、雅典卫城博物馆,以及伊拉克利翁考古博物馆等希腊科研机构和博物馆建立了联系,就加强文化遗产数字化领域合作达成共识。两国专家还开展了面向文博从业人员的系列授课,为加强三维技术在文物保护工作中的运用提供助力。