广西考古持续“出新”

字号:T|T

2025-04-03 10:28 来源:中国考古博物馆

近期,八桂大地开展的一系列重要考古研究成果公开。如广西娅怀洞遗址1.6万年前古人类头骨三维面貌复原、福兰遗址炭化果实扫描发现人类烧制加工痕迹等。这些研究成果不仅丰富了人们对广西历史的认知,也为全面提升广西文物、非物质文化遗产保护和利用水平提供了新视角 。

八桂大地,血脉中流淌着骆越古韵,山水间镌刻着稻作遗风,蕴藏着丰富的历史文化遗产。2025年政府工作报告提出“推进文化遗产系统性保护,提升文物、非物质文化遗产保护利用和考古研究水平”。在全国积极推进文化遗产系统性保护的大背景下,广西在文物、非物质文化遗产保护利用和考古研究等方面付出诸多努力。

1.6万年前美女“容颜重现”

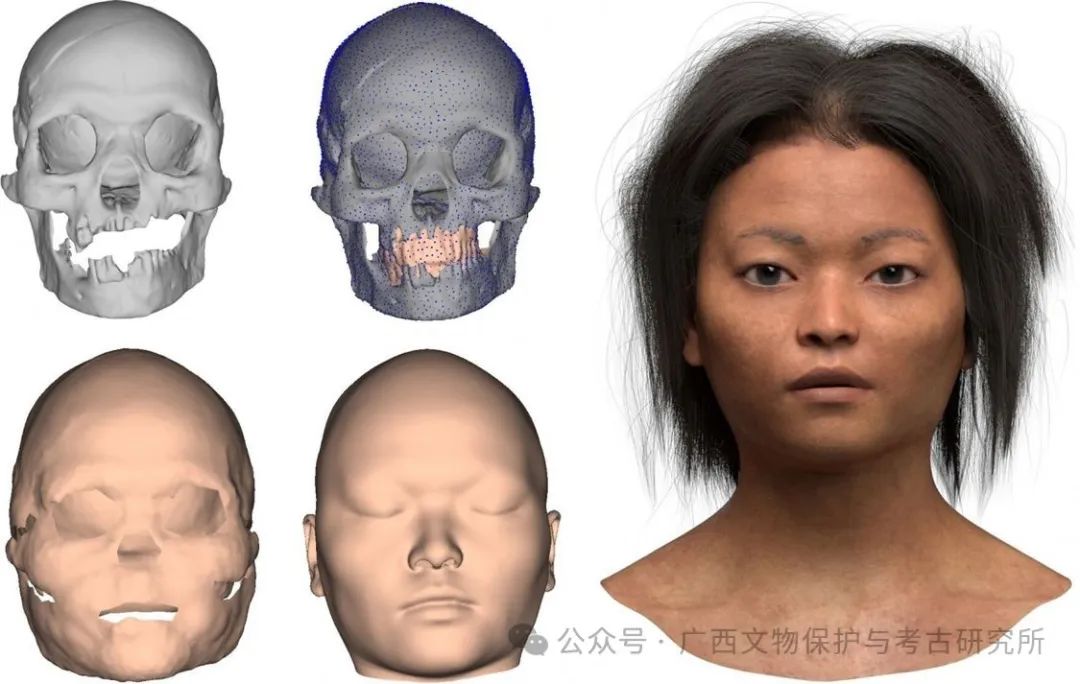

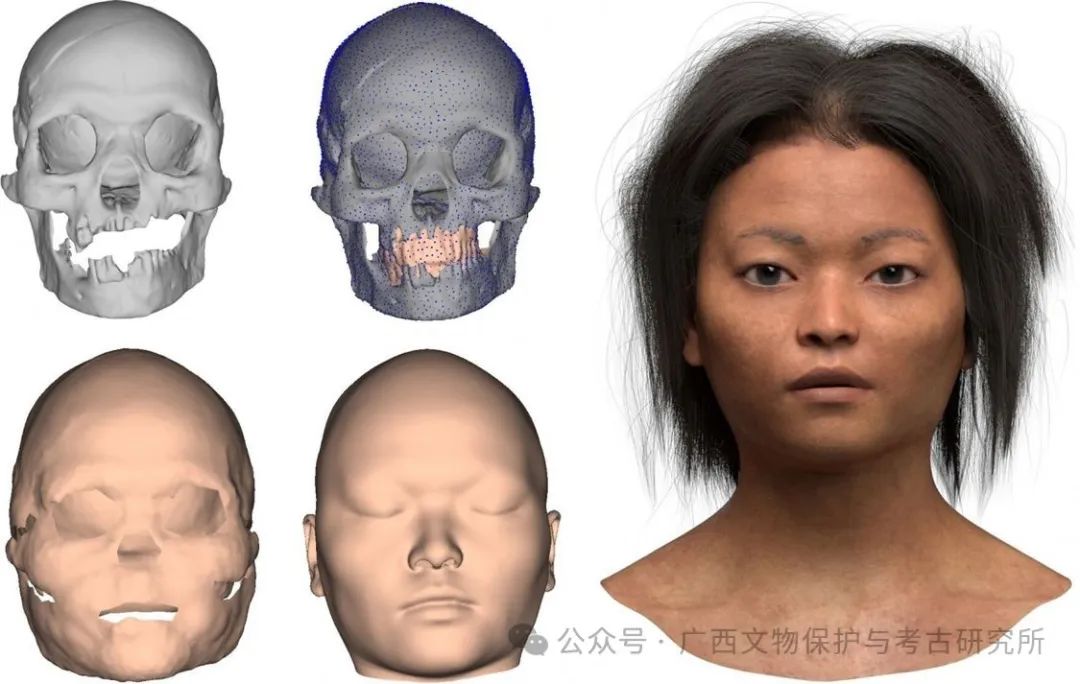

近日,一项有关广西娅怀洞遗址人头骨化石相貌复原的研究成果在线发表,引发广泛关注。这件来自1.6万年前的头骨化石,经研究团队精心复原重现“原貌”。复原像为女性,面貌栩栩如生,眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、肌肤和毛发等细节丰富,生动再现了晚更新世古人类的真实面貌。

娅怀洞遗址头骨面貌复原结果。

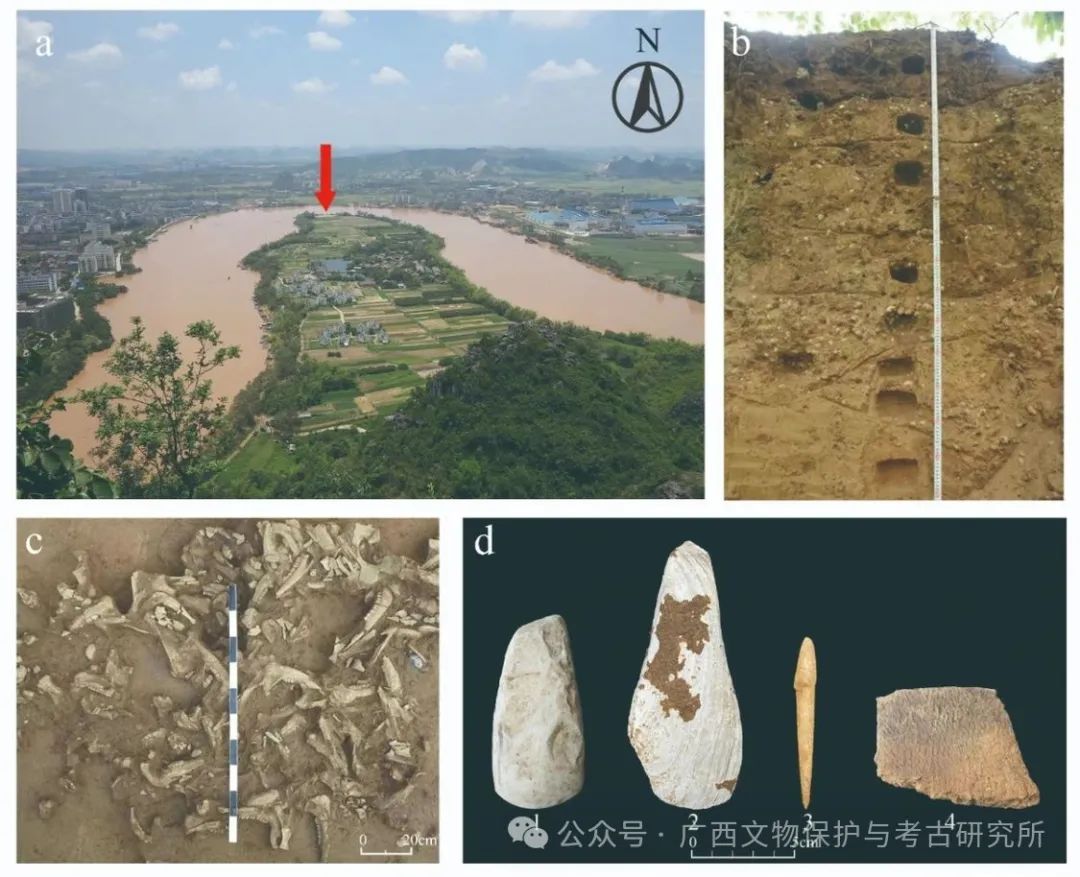

故事要从2014年说起,在隆安县乔建镇博浪村博浪屯的一座孤山上,考古专家发现了沉睡数万年的娅怀洞遗址。2017年,这件珍贵的人类头骨化石在该遗址出土。广西文物保护与考古研究所研究员谢光茂,当年主持了娅怀洞遗址的考古发掘工作。他介绍,娅怀洞遗址意义重大,不仅入围“2017年中国考古新发现”和“2017年全国十大考古新发现”,还在2019年10月被国务院列为第八批全国重点文物保护单位。

作为华南地区关键的史前洞穴遗址,这里出土的人头骨化石是该地区迄今为止考古发现的唯一一件有明确地层层位和可靠测年的完整人类头骨化石。“通过对这具人头骨化石的研究,我们可以了解华南地区这一时期人类的体质特征,并有望解答史前人类在这一地区如何迁徙和扩散等学术问题。”谢光茂说道。

当年受技术限制,头骨化石所蕴含的诸多谜团未能完全解开。直到近几年,随着科技手段不断更新,头骨化石准确的相貌复原才成为可能。

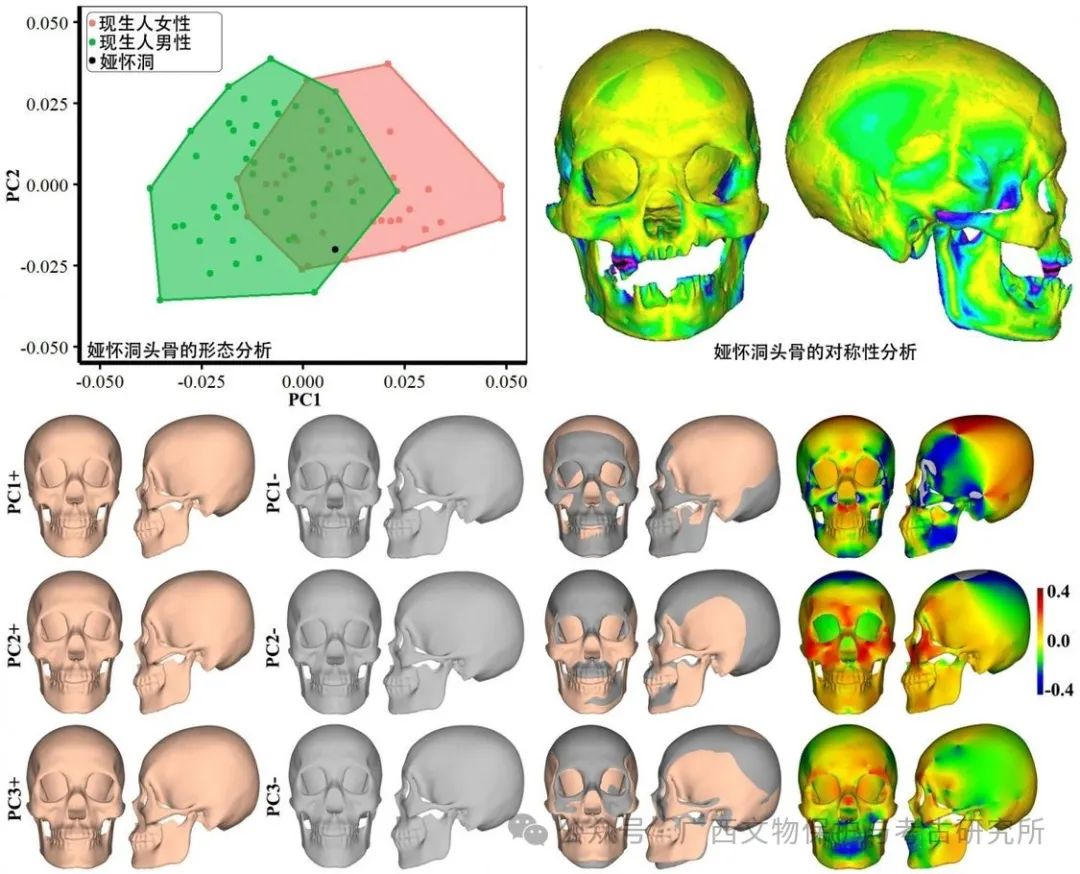

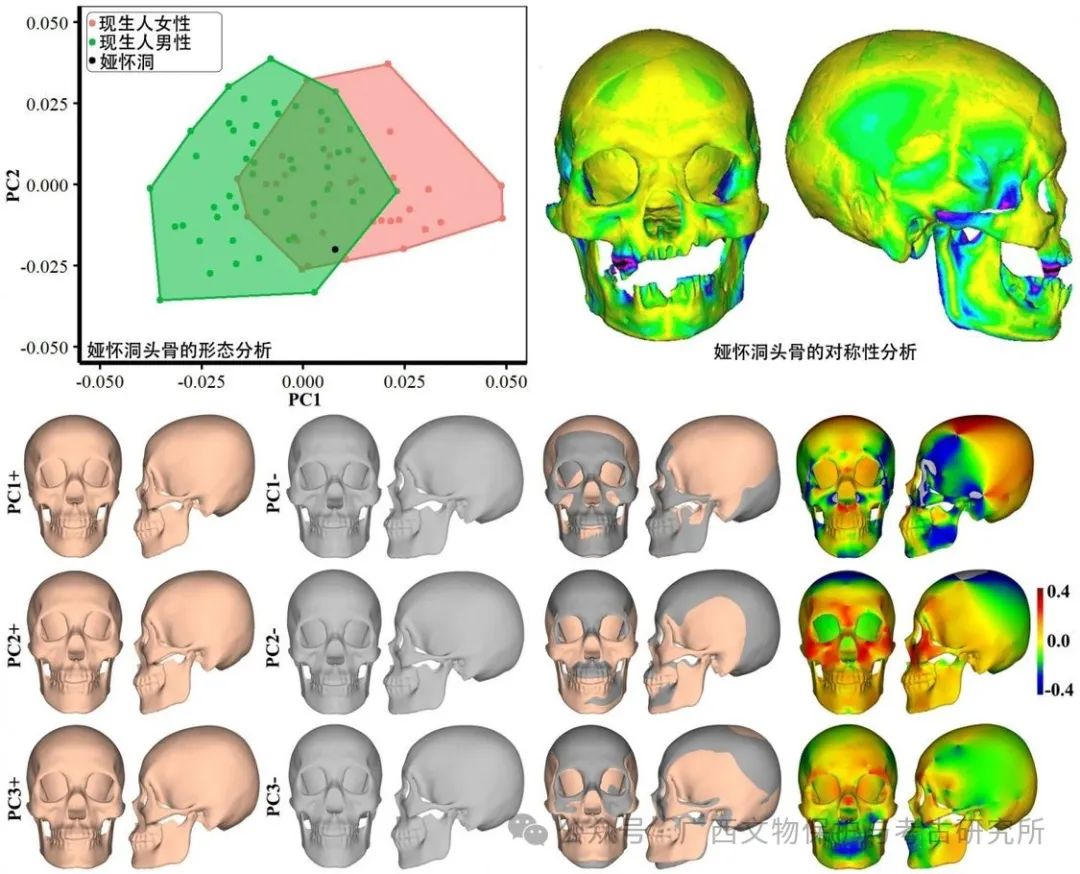

2023年,由广西文物保护与考古研究所、英国Alder Hey Children's NHS Foundation Trust、广西师范大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京师范大学等单位科研人员组成的研究团队,启动了对这具人类头骨化石相貌复原的研究,并于近日在国际著名学术期刊《考古科学杂志》(Journal of Archaeological Science)公开发表了研究成果。科研团队运用非刚性配准算法对头骨进行了高精度的虚拟修复,并通过三维几何形态测量方法,详细分析了该头骨与现代人头骨之间的形态差异与共性。研究结果显示,娅怀洞遗址头骨在尺寸上大于现代女性头骨,其几何形态虽与现代男性和女性头骨有所重叠,但更趋近于女性特征,尤其是额骨部分更为隆起。

娅怀洞遗址头骨几何形态和对称性分析。

谢光茂主持此次复原研究工作。他介绍,研究团队以现代人的颅面形态学和解剖学原理为基础,开发出计算机辅助面貌复原技术,并借助3D建模软件进行高精度复原。同时,结合美工建模和绘画技巧,最终生动形象地再现了全新世中期古人类的面貌形态特征。

揭秘老祖宗5000多年前开始吃“中药”

娅怀洞遗址1.6万年前人类头骨化石相貌成功复原,解锁史前人类神秘面容。由广西文物保护与考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、广西师范大学等单位科研人员组成的研究团队,对广西田东县福兰遗址出土遗存开展的研究,则揭示了广西地区新石器时代中期人类的生业经济模式及植物利用方式。相关成果论文近日在国际学术期刊《全新世》(The Holocene)发表。

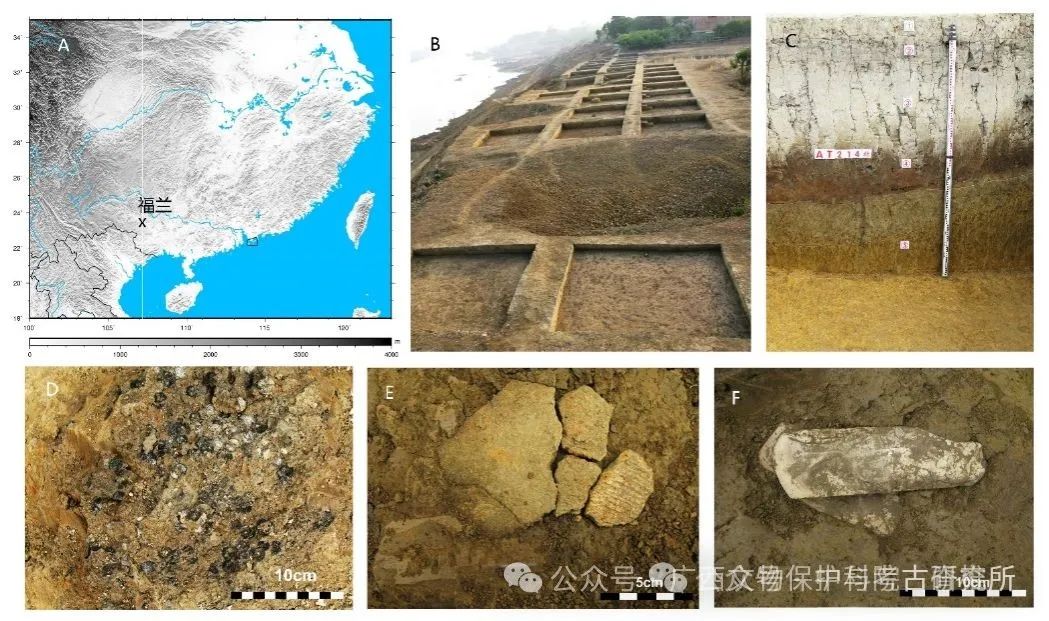

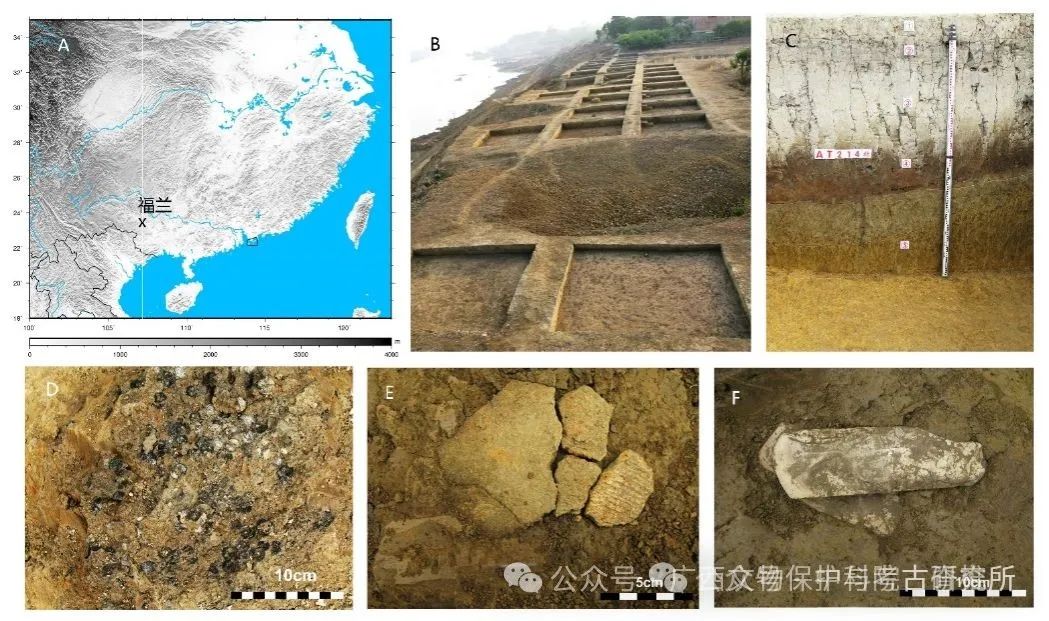

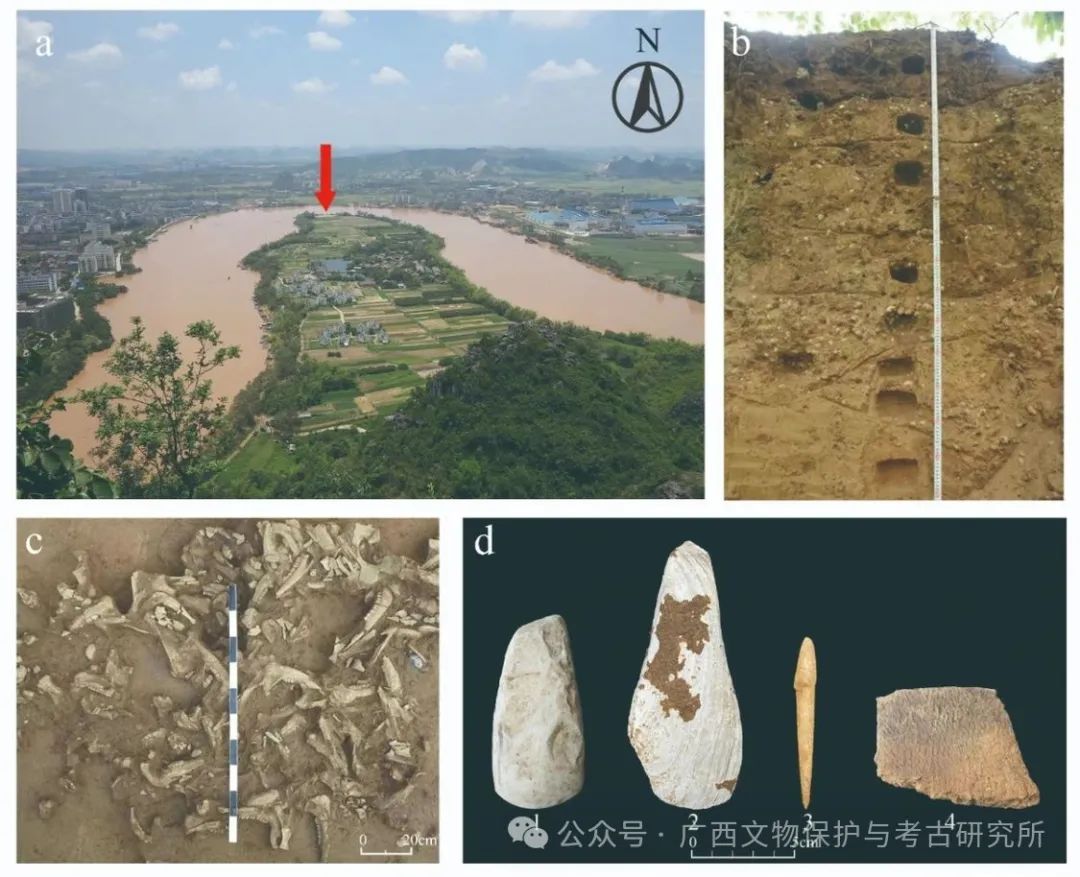

福兰遗址位于百色市田东县林逢镇福兰村,广西文物保护与考古研究所于2010年至2011年对该遗址进行了考古发掘,出土了800多件石器、陶器等遗物,还有炭化果实与少量动物遗存。

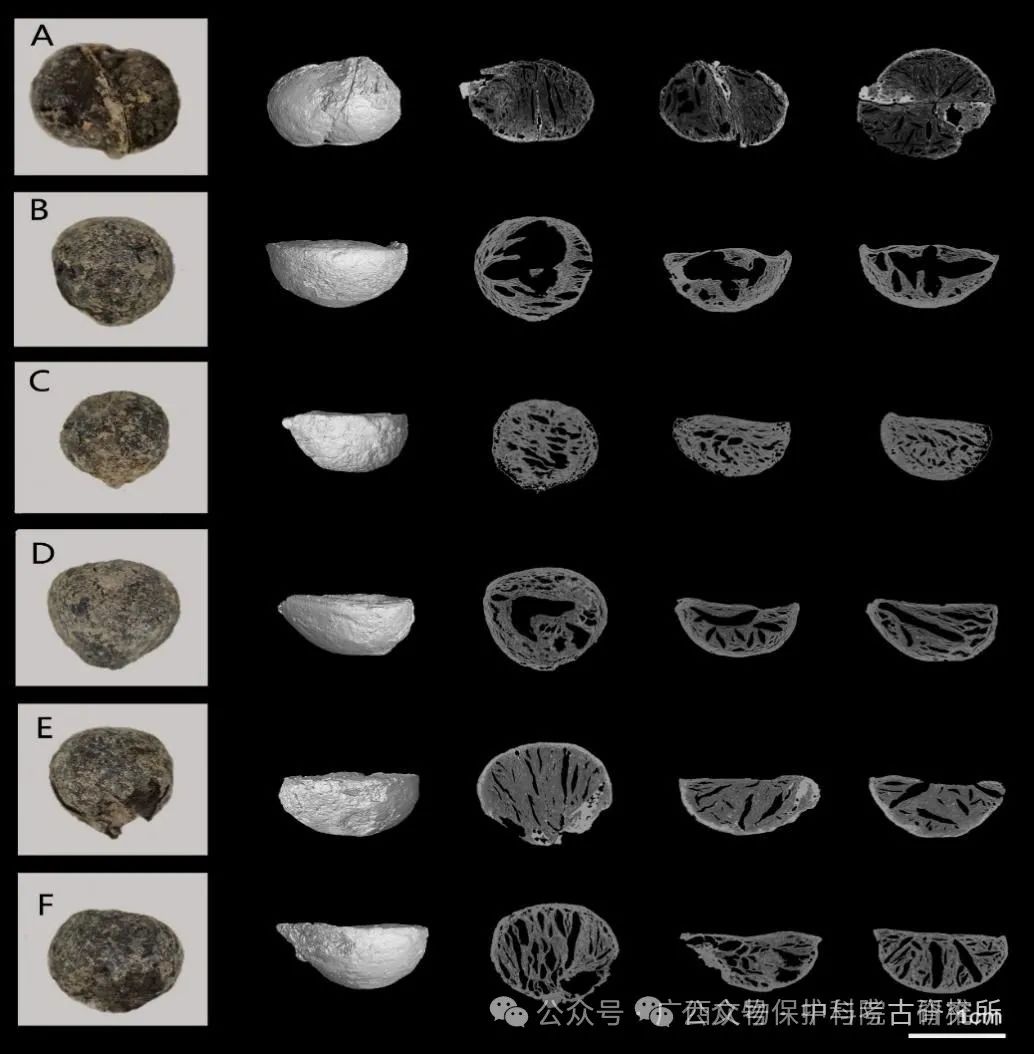

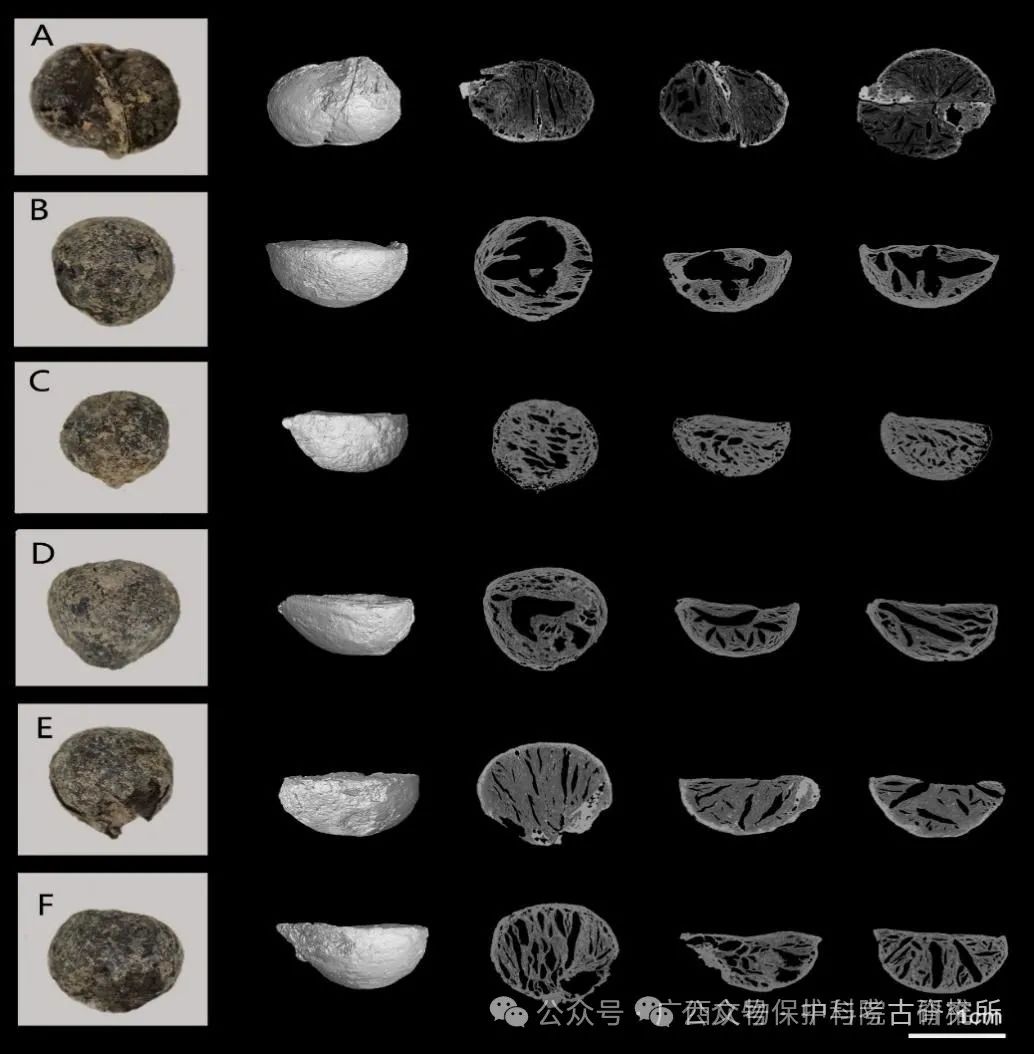

研究团队综合运用年代学、形态学和微体植物分析等多学科手段,对遗址出土的炭化植物遗存、陶片及石器等遗物进行研究。经年代测试,确定福兰遗址距今约5900—5732年,属于新石器时代中期。研究结果显示,该遗址的灰坑中出土了大量炭化壳斗科果实,该发现在广西地区尚属首例。通过对壳斗科果实遗存的微CT扫描分析,发现其内部存在孔洞,表明这些果实曾被人类烧制加工。此外,通过对比分析,发现遗址中出土的壳斗科果实遗存形态与广西地区壳斗科植物建群种锥属的苦槠最为接近。

广西福兰遗址地理位置及发掘图。

在传统医学中,这类壳斗科果实被认为具有通气解暑、去滞化瘀的功效,特别对痢疾和腹泻有独到的疗效。全新世中期广西地区先民当时的生存环境,正需要面对大暖期温热的气候、早期渔猎带来的卫生问题。研究团队认为,食用这类果实,可能在很大程度上提升了当时古人的生活质量。

福兰遗址橡子与CT扫描切片。

通过福兰遗址地层、陶器及石器中的植硅体分析,进一步确认了当时人类对木本植物和草本植物的综合利用,丰富了对广西地区早期人类生业经济的认识。

“坏天气”让古人“吃肉为生”?

由广西文物保护与考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位科研人员组成的研究团队,对广西崇左市江西岸遗址的新石器时代文化遗存进行了深入研究。通过这次研究,进一步了解史前人类在面对气候突变时的适应能力和生存策略。

江西岸遗址位于扶绥县城东郊的左江台地上,是广西较为重要的新石器时代贝丘遗址。2014年,广西文物保护与考古研究所对该遗址进行抢救性考古发掘。研究馆员蒙长旺主持了当年的发掘工作。他向记者介绍,江西岸遗址出土了大量的螺壳、蚌壳、动物遗骸,以及较多的石器、骨角器、蚌器、陶器。

这些文化遗存究竟处于什么时代,又隐藏着怎样的生存秘密?研究团队采集遗址剖面沉积物样品,通过测年和分析,确定遗址新石器时代地层年代为距今9300—9100年,正好处于距今9200年左右发生的极端气候事件时期。

江西岸遗址位置、地层与出土遗物。

研究发现,与广西其他遗址不同,江西岸遗址未浮选出大植物遗存。这意味着,在那次极端气候事件前后,这里的古人类或许较少利用植物资源。不过,这一时期地层中发现大量螺壳、蚌壳以及水生动物与哺乳动物遗骸,还有渔猎工具,表明当时人类主要利用动物资源,水生动物资源占很大比重。研究团队认为,当时处于冷干期,植物资源减少,江西岸遗址的人类可能选择渔猎方式维持生存。

这一研究为理解亚洲季风区早全新世气候事件与新石器时代文化发展的相互作用,提供了新的思路和线索。相关研究进展论文,已在专业学术期刊《人类学学报》发表。

蒙长旺表示,由于长时间被江水冲刷,江西岸遗址大部分区域已崩塌损佚,原址仅残留北部边缘部分,2014年的抢救性考古发掘,保存了遗址的部分信息。下一步,考古人员将进一步对发掘资料进行整理和研究,为深入探究广西西江流域新石器时代贝丘遗址的文化内涵、年代、性质以及古代生态环境、古人生计模式、广西文明化进程等内容提供基础材料。

发现4亿年前鱼类演化新证据

记者还了解到,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所朱敏院士主导的研究团队,在广西南宁下泥盆统莲花山组和那高岭组也取得重大发现。相关研究成果近日在《古脊椎动物学报》以封面文章发表。

广西南宁早泥盆世脊椎动物化石组合的生态复原图。图源中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

“古鱼王国”西屯脊椎动物群是世界著名的早期脊椎动物化石宝库之一,主要产地在云南曲靖,包含廖角山组合、西山村组合、翠峰山组合及徐家冲组合4个鱼类化石组合。其中肉鳍鱼类代表有杨氏鱼、奇异鱼、斑鳞鱼等,有力支持了中国南方是肉鳍鱼类起源与早期演化中心的假说。

徐家冲组合以往被认为处于早泥盆世布拉格期(约4.1亿年前),之前的研究将广西莲花山组与那高岭组的过渡层也纳入其中,但是广西地区报道的肉鳍鱼类化石较少。

此次研究团队在南宁收获丰富,采集到多件肉鳍鱼类化石标本,包括产自莲花山组的斑鳞鱼,以及产自那高岭组的奇异鱼、蝶柱鱼和杨氏鱼。其中,斑鳞鱼颊板骨的发现,是目前已知最晚的斑鳞鱼化石记录;奇异鱼和蝶柱鱼标本则是这两个属除云南地区外的首次报道;杨氏鱼较大的后顶甲也显示出其相对较大的体型。

这些化石丰富了徐家冲组合的生物面貌,还为广西、云南和越南北部下泥盆统的地层对比提供了重要依据。根据最新牙形石证据,南宁地区徐家冲组合或早在泥盆纪洛赫考夫期晚期就已出现,且南宁地区肉鳍鱼类有大型化趋势,可能与当时鱼类生活环境中的氧含量有关。

考古研究重要成果不断涌现

在文化自信不断增强、对历史文化重视程度日益提升的当下,文物保护与考古研究工作成为探寻历史脉络、传承文化基因的关键路径。记者从广西文物保护与考古研究所了解到,近年来,广西高度重视文物保护和研究工作,从政策支持到资金投入,从人才培养到技术创新,全方位加大力度,在这片古老的土地上展开了一场与历史对话的深度探索,令人瞩目的重要成果不断涌现。

2023年6月至11月,中国社会科学院考古研究所、广西文物保护与考古研究所等单位联合对柳州凤岩遗址进行考古发掘,发现距今四万至三万年墓葬、用火遗迹等大量文化遗存。这一发现为研究柳州乃至华南地区早期现代人起源与扩散提供了重要资料,对于探讨史前人类行为模式、人与环境互动关系等具有重要意义。

科研人员对凤岩遗址进行发掘整理。图源柳州市文物保护与考古研究中心

2024年4月,广西文物保护与考古研究所在桂林恭城牛路冲遗址确认了岭南地区最早的商代城址。这一突破性的发现,为研究华南地区早期文明化进程提供了关键证据,填补了该地区历史研究的重要空白,让华南地区早期文明的轮廓逐渐清晰起来。

站在牛路冲遗址的古代城墙旁,整个遗址的样貌初见端倪。图源桂林晚报

同年11月,国际学术期刊《亚洲考古研究》发表了关于广西尖山遗址石制品的研究成果,进一步揭示了更新世后期华南地区石器文化的复杂性,为重新思考华南传统“砾石工业”的定义提供了新视角。

尖山遗址考古研究发现。图源央视新闻

2025年初,广西合浦汉墓群与汉城遗址被列入国家首批重要大遗址清单,合浦县草鞋村汉至六朝遗址入围“2024年中国考古新发现”。此外,记者从自治区文化和旅游厅获悉,第八批自治区文物保护单位名单日前公布。此次公布的第八批自治区文物保护单位共有134处,以及与现有自治区文物保护单位勾漏洞石刻合并的项目1处,进一步扩大了广西文化遗产保护的覆盖范围。

广西文物保护与考古研究所相关负责人表示,这些考古成果和保护举措不仅丰富了广西乃至全国的历史文化研究,也为系统性保护文化遗产提供了宝贵的实践经验,充分展现了广西在文化遗产保护领域的努力和成就。