为纪念他,植树节定在了今天丨百年回望

今天是一个特别的日子,是人们所熟知的植树节,这植树节的来历,与一个伟人有着极大的关系。

孙中山

他一生坚持革命理想

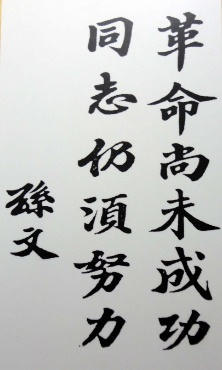

“中山先生的一生历史具在,站出世间来就是革命,失败了还是革命。……他是一个全体,永远的革命者。无论所做的哪一件,全都是革命。无论后人如何吹求他,冷落他,他终于全都是革命。”1926年3月12日,鲁迅在北京《国民新报》上以这般热烈的文字,描绘出了孙中山“永远的革命者”形象。从28岁创立兴中会,到59岁病逝前仍疾呼“革命尚未成功,同志仍须努力”。正如鲁迅所言,他“没有满足过,没有安逸过”,即便在中华民国成立后,仍以护法运动、国共合作等实践,执着追寻“近于完全的革命”。

孙中山所处的时代,正是近代中国社会发生剧烈变动的时代。列强凌辱宰割,清王朝腐朽统治,中国处在瓜分豆剖的危险境地,广大劳苦大众在饥饿与死亡的边缘痛苦挣扎。然而旧时的农民战争和自上而下的改良,不能改变中国的悲惨遭遇,“四万万人齐下泪,天下何处是神州”。在此情形下,孙中山率先举起了民主革命的大旗。

青年时期的孙中山,是一名优秀的西医医生,以治病救人为职志,他曾经也是一名改良派。但在1894年上书李鸿章,寄希望于改良弊政以救危亡的尝试失败后,孙中山意识到“必须用根本的改造来代替局部的改良”,只有推翻清王朝专制统治,才能“拯斯民于水火,扶大厦之将倾”。为此,他先后组织兴中会、同盟会等革命团体,发动多次反清武装起义,并同改良派进行了尖锐的斗争,经过十多年的坚持与努力,终于革了清王朝的命,推翻了2000多年的君主专制制度,建立起了共和政体。1912年,中华民国建立,但社会上的封建思想没有消除,中国半殖民地半封建社会的性质也没有根本改变,孙中山苦苦追求的民族独立、富强国家始终没有实现。之后袁世凯称帝、张勋复辟、军阀割据混战相继出现,中国社会处在军阀统治和列强压迫之下,国家的情况一天天坏下去。为了维护共和国体和《临时约法》,孙中山先后发起“二次革命”、护国运动和两次护法运动,并改组国民党,与共产党合作,建立黄埔军校,进一步推动国民革命,对内反对军阀割据,维护国家统一,对外反对列强的侵略和掠夺,谋求国家的真正独立。直到他临终前夕,仍念念不忘昭告国人:要不争地位,不计权力,携手同心,共图救国。

孙中山将革命作为救国救民的崇高事业为之奋斗一生,正如他在《国事遗嘱》中所说:“余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等。”他始终相信,“非革命无以救重亡,非革命无以图光复”。他经常激励党人:“以吾人数十年必死之生命,立国家亿万年不死之根基”。勉励青年“发奋为雄,立志救国”。他自己则率先垂范:“文爱国若命”;“我为革命始终奋斗,鞠躬尽瘁,死而后已”;“至于文者,一息尚存,不忘救国”。

他一生无惧困难挫折

孙中山回顾自己革命经历时曾说:“文奔走国事,三十余年,毕生学力尽瘁于斯;精诚无间、百折不回、满清之威力所不能屈;穷途之困甚所不能扰;吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉,用能鼓动风潮,造成时势。”“吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉”是孙中山的自勉,也是这位伟大革命先驱英雄气概和奋斗精神的精辟总结。自1894年成立兴中会,到1925年辞别人世,孙中山经历了三十四年的革命生涯。在此过程中,他起起落落,几度沉浮,失败多于成功,挫折多过胜利,但始终没有放弃自己的追求,一直负重前行。

辛亥革命前,孙中山发动二十多次大大小小的武装起义,均告失败,本人被迫流亡海外,遭到通缉,清政府更将他视为狂徒、乱臣贼子。孙中山不为所动,坚持革命理想和自我追求,在海外建立革命政党、宣传革命思想,推动了革命高潮的到来。

“二次革命”遭到袁世凯的镇压后,革命党人星散四方,孙中山再度流亡海外。革命党内部充斥着悲观失败的情绪,同志思想极度混乱,组织几乎陷于瘫痪。但孙中山没有放弃救国救民的志向,他重新组建中华革命党,聚集革命力量,不断发动讨袁护国斗争。

护法战争的失败,对孙中山更是沉重打击。尤其是相从十余年的陈炯明竟然叛变,直接导致二次护法斗争失败。孙中山感到这是他一生中遭受的最惨痛的挫败,“失败之惨酷,未有胜于此役者”。然而处于极度苦闷中的孙中山并未因此消沉,更未放弃革命的初衷,仍努力找寻革命的出路和救国的途径,最终与共产党合作,走上了联俄、联共、扶助农工的道路。

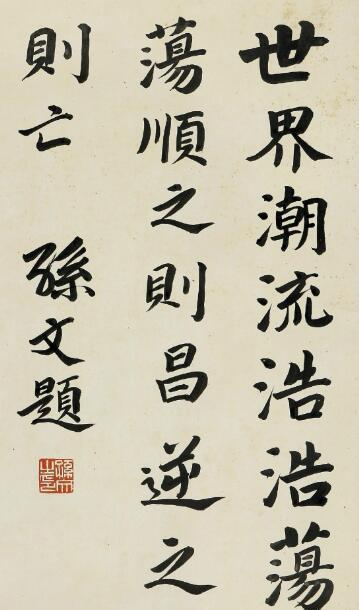

纵观历史,伟大的人物往往与挫折和失败相伴,但是如孙中山那样奋斗三十余年,“出生入死,失败之数不可偻指”者实属罕见。孙中山之所以能够在各种压迫、困难、失败面前不屈服不动摇,不改革命初心,是因为他始终坚信“革命一定会成功,这是天下大势。天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡”。革命的道路上,虽然布满荆棘,也有暂时的挫折,只要不因失败而灰心,亦不以困难而缩步,“精神贯注,猛力向前,应乎世界进步之潮流,合乎善长恶消之天理,则终有最后成功之一日”。

他一生热爱读书

孙中山所坚持的“一往无前,愈挫愈奋,再接再厉”,绝不是不顾一切的盲动,而是要于挫折中总结,善于思考,在失败中辨明方向。这就离不开从书籍中汲取养分,用先进的知识铸剑,以革命的理论铸魂。

孙中山十分重视读书,他曾经说,“我一生的嗜好,除了革命外,只有好读书”。他为革命而读书,以读书求知推动革命,二者相互促进,伴其终生。尤其是在革命低潮,他更是广泛涉猎各种图书,用知识武装自己。

1896年,孙中山在伦敦蒙难脱险后,客居英国七个多月。在这段时间里,他把主要的精力放在了读书上,几乎每天都到大英博物馆图书馆。他阅读的范围很广,不仅有政治、外交、法律、陆海军等,还有矿山及开采、农业、畜牧、工程、政治经济学等方面的书籍。孙中山坚持不断学习、深入思考,将学到的知识化为己用,例如他对英国社会政治制度的深入考察,就为日后他提出三民主义提供了理论依据。

1913年“二次革命”失败,孙中山流亡日本。他抵达神户时,随身带了六只皮箱,日本警探向上司报告说他带了大量金钱。后来等到孙中山打开皮箱晾晒东西时,他们才发现里面装的全都是书。孙中山在日本期间,负责监视他的日方警探留下了这样的记录:“孙中山终日阅读书籍,无其他异常情况。”

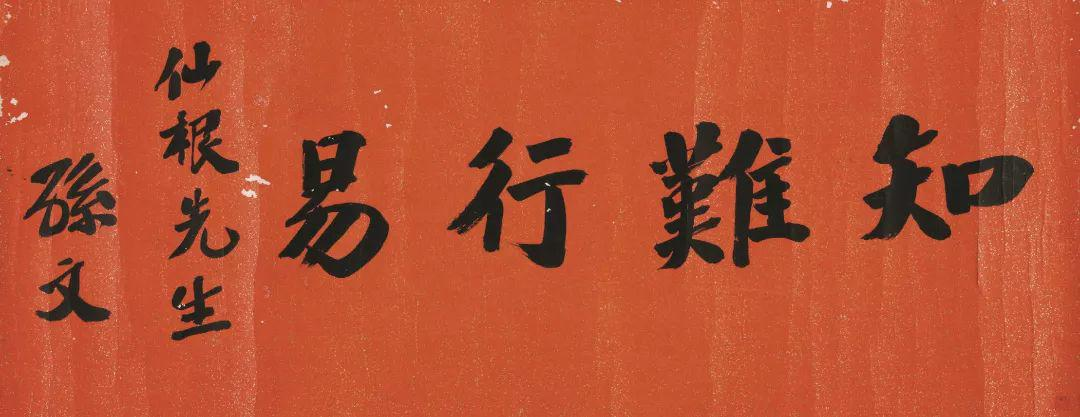

1918年第一次护法运动失败,孙中山寓居上海,闭门著书,撰写《建国方略》。为此,他广泛搜集资料,阅读大量参考书。《孙文学说》中提到的中外学说、书籍达数十种;为了撰写《实业计划》,他参考的英文书籍,仅经济方面就有数百种。他深度思考,将阅读兴趣与革命志向相结合,提出了“知难行易”认识论,以及建设中国的宏伟蓝图。

第二次护法失败后,正当孙中山苦闷彷徨的时候,他读到了李大钊《布尔什维主义的胜利》等文章,研究了俄国十月革命的成功经验,他进一步认识到“适乎世界之潮流,应乎人群之需要”,实现革命理想,又找到了新的方向。在1924年召开的国民党第一次代表大会上,他提出了“联俄、联共、扶助农工”三大政策,把旧三民主义发展为适合时代要求的“新三民主义”,为中国革命开创了一个新局面。

孙中山一生始终坚持阅读学习,兼收各种优秀文化和进步思想之长,加以创新,并将之与革命相结合。正如他自己所说“我所治者乃革命之学问。一切学术凡有助于提高我革命知识和能力的,我都用来作为研究的原料,以组成我的革命学”。孙中山不断探索,与时俱进,一次次修正自己的主张,始终把握时代的脉搏,成为时代风潮的引领者。

“惟愿诸君将振兴中国之责任,置之于自身之肩上。”今日重读孙中山,不仅为缅怀这位伟大的革命先驱,铭记他为中华民族毕生奋斗的功勋,更应传承他追求真理、无惧挫折、与时俱进的优秀品质。百年后的今天,当我们回望近代中国的风雨历程,仍能听得见历史的回响——那便是先驱者以生命叩击时代的强音,更是照亮民族复兴之路的不灭炬火。