科技考古研究见证各民族交往交流交融

字号:T|T

2025-03-07 10:09 来源:中国考古博物馆

什么是科技考古?它如何帮助我们“听”到古人的声音,“看”到他们的生活?通过科技考古,我们能发现哪些令人惊叹的古代秘密?2025年3月1日上午,中国考古博物馆科普系列讲座“中华文明溯源系列学术讲座”第三十五期于博物馆三层演讲互动区举行。中国科学院大学人文学院考古学与人类学系罗武干教授以《科技考古研究见证各民族交往交流交融》为主题,重点介绍了科技考古和冶金考古的研究方法及其在揭示古代社会文化交流中的重要作用,以青铜器产地与矿源的异同、巴蜀文化青铜器的技术变化、秦并蜀前后蜀地青铜工业的改造、汉代金珠的制作工艺等多个案例,展示了科技考古如何通过多学科交叉研究揭示古代社会的技术传播、文化互动和历史变迁,为探讨中华文明多元一体的发展提供了新的视角。

中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥主持讲座

讲座中,罗武干教授通过青铜器生产与流通分析,探讨其对中原地区文明化进程以及中华文明多元一体格局形成的重要意义;通过探索冶金考古研究新范式,即综合类型学、文化因素与年代分析、科技分析,揭示晚期蜀文化融入中原文化的历史进程与具体方式,展现了中华文明多元一体的交流融汇过程;以成都地区出土铜钺的研究为例,分析秦并蜀前后蜀地铜钺的合金配比、加工工艺及制作技术都发生的变化,探讨秦并蜀前后铜钺制作技术发生变化的原因。

主讲人:中国科学院大学人文学院考古学与人类学系罗武干教授

罗武干教授与现场观众分享了南阳出土汉代金银珠饰研究的精彩案例,揭示了汉代金珠的制作工艺及其文化背景,展示出科技考古在揭示古代社会、经济和文化交流中的重要作用,为理解中国古代的技术发展和文化融合提供了新的视角。

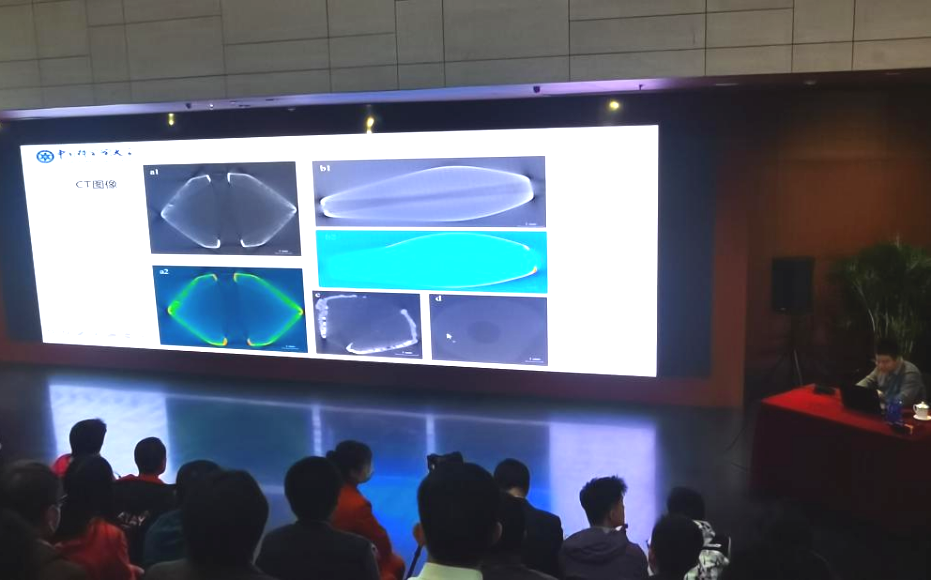

罗武干教授介绍,通过CT扫描发现,金珠表面金箔与玻璃本体之间没有渗透现象,表明金箔是通过加热压平的方式附着在玻璃表面的,这种工艺称为“箔融镀金”。

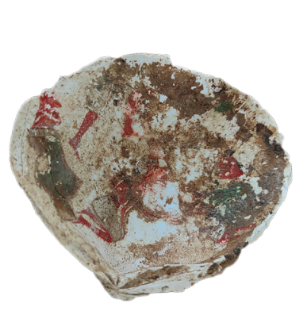

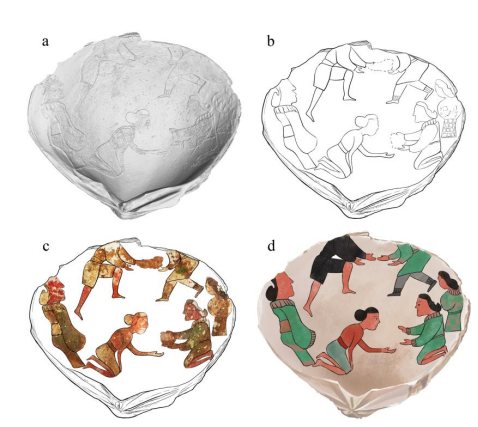

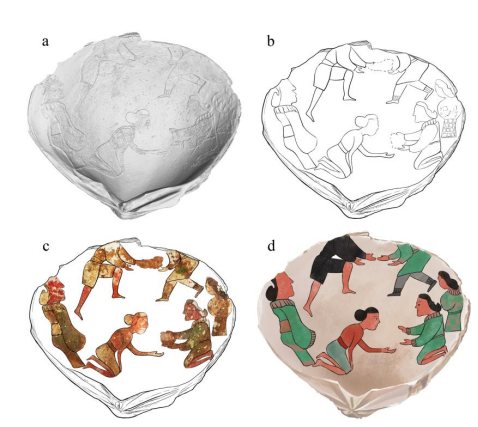

古代先民也将贝壳用作绘画载体,但这方面的考古证据较为罕见,中国学者利用科技手段弥补了这一考古领域的不足,首次对两千多年前战国时期中山国遗址贝壳画图像成功复原复现,并取得了一系列重要研究成果。罗武干教授在讲座中“揭秘”科技考古复现中山国贝壳画过程,这些研究为我们理解古代工艺提供了重要线索,展示了不同地区之间的文化交流。

通过CT扫描及颜料分析,进行线描和颜色复原,展现了贝壳画的原始状态和出土状态。

罗武干教授的讲座吸引了来自不同专业领域的观众。一位从事美术史研究的观众表示,六个经典案例的讲解令人大呼过瘾,同时又感到意犹未尽。交流互动环节中,观众积极提问,进一步与罗武干教授探讨更多科技考古方面的研究话题。