新发现 | 湖北襄阳凤凰咀遗址2024年度考古发掘取得重要收获

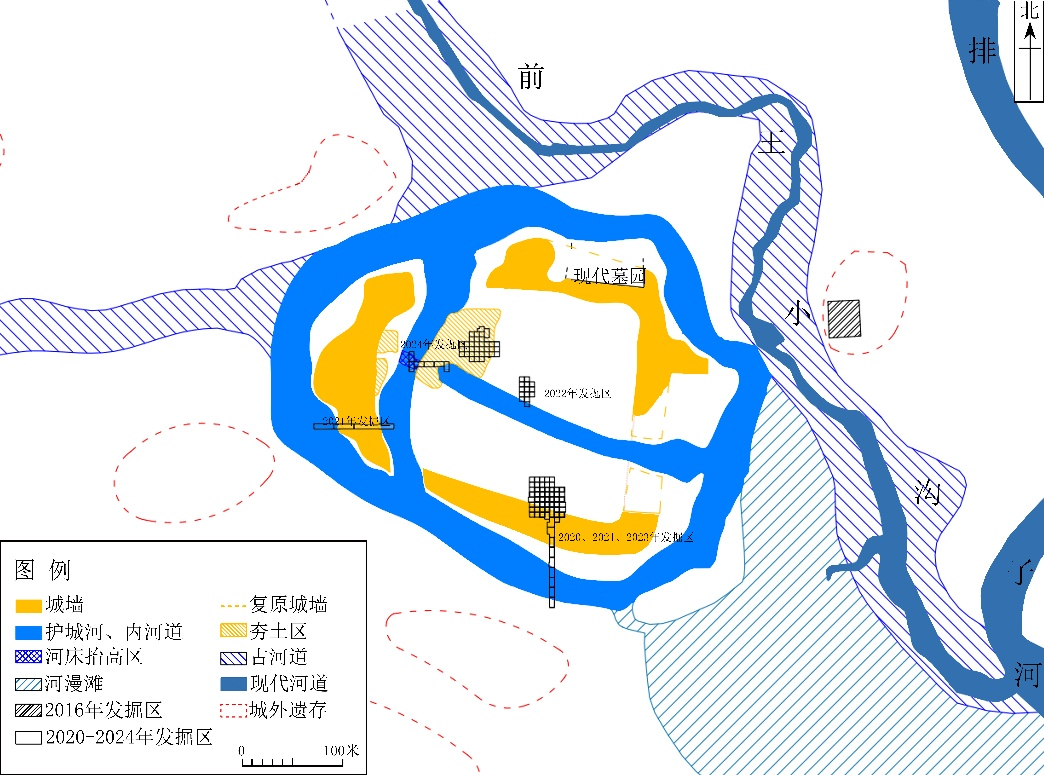

凤凰咀遗址位于汉水中游、南阳盆地南缘的一不规则形台地上,隶属于湖北省襄阳市襄州区龙王镇前王、闫营两村。武汉大学历史学院等单位经过2020年至2023年的四次发掘,对凤凰咀城址的结构、布局、水系网络和文化内涵、年代都有了较为全面的了解。凤凰咀城址平面近方形,四周有城墙,城墙外有护城河环绕,城内有两条内河道,总面积近15万平方米,主体内涵和年代为屈家岭文化、石家河文化、煤山文化。另外,根据勘探结果,城内两条内河道在西北部的交界处并未连通,存在一面积约4000平方米的人工土台。

2024年9月至12月,为确认城内西北部人工土台的范围、结构、功能与年代等问题,于土台东部区域集中布置探方进行发掘,结合之前在土台西南部探沟的解剖情况,我们对城址的水利系统、功能分区和布局等有了更深入的认识。

凤凰咀遗址历年发掘区位置示意图

建坝蓄水

于人工土台西侧南—北向内河道的中部发现一道横贯于河道内的水坝,探沟揭示部分坝体顶部较平,两侧呈斜坡状向下倾斜,通高2.04米,上宽7.6米,下宽17.5米。水坝上分布有3条东北-西南向的溢洪道,大致平行,自北向南依次为G33、G35和G32。斜直壁,近平底,宽0.3~0.8米,最深达1.28米。沟内出土少量陶片,可辨认器形有折沿罐、凹面足、器盖等,具有屈家岭文化的典型特征。另外,叠压水坝的最早一层堆积中出土陶片也属于屈家岭文化,同时连续发掘表明整个遗址最早的遗存属于屈家岭文化时期,故判断水坝和溢洪道为屈家岭文化时期所建,主要用来蓄水,丰水期亦可排水。

水坝、溢洪道、人工土台正射影像图

TG20、TG18东壁剖面图

临河筑台

人工土台位于城址西北部、城内两条内河道交叉处。根据勘探和探沟解剖,土台开口于①层下,直接叠压生土,平面形状不规则,初步计算土台面积约4000平方米。土台中部最厚达1.4米,东部和偏北部保存情况较差,厚度约0.5~0.7米。主要由红褐色黏土和黄白色沙土分区域夯筑而成,内部堆积近十层,各层堆积形态或呈水平状或呈坡状,土质紧实,极少包含物,仅出土少量屈家岭文化的陶片,加上土台被多个屈家岭文化的遗迹打破,初步判断土台建于屈家岭文化时期,由开挖内河道时取土夯筑而成。

人工土台南部解剖沟

聚台而居

人工土台上目前共发现有房址11座,分布于土台东部。分为早、晚两期,早期房址平面形状皆为圆形,共7座,晚期房址为长方形,共4座,均属屈家岭文化时期。圆形房址直径约2-4m,基槽内及室内分布有一定数量的柱洞,大多未见门道和活动面。检测分析表明圆形房址室内水稻扇型植硅体浓度高于室外及其它遗迹,故推测圆形房址是有着储粮功能的仓库。4座长方形房址排列方向大致平行,具有明显的规划性。其中F51规模最大,平面形状呈长方形,墙体不见,基槽、柱洞和部分区域的室内垫土尚存。通长21.3m,宽5.6m,通过室内的间断性基槽可看出分4间,从南到北依次为Ⅰ室、Ⅱ室、Ⅲ室、Ⅳ室,宽度分别为3.6米、6.5米、4米、6.1米。基槽内分布有密集的圆形柱洞共137个,柱洞直径0.1~0.3米。Ⅰ室和Ⅱ室内发现有室内垫土。从灰坑壁和基槽解剖沟看,垫土残厚0.5米左右。值得注意的是,4座长方形房址内皆未发现灶址,附近也少见其他生活遗迹,猜测其并非日常居住生活的房屋,而是具有某种特殊用途的场所。

在土台房址群的西侧,发现一段走向大致与房基平行的基槽,长26米,宽约0.3米,基槽内部分布有柱洞42个。该段基槽疑似土台上房址群的院墙。

凤凰咀遗址2024年度发掘区重要遗迹示意图(上北下南)

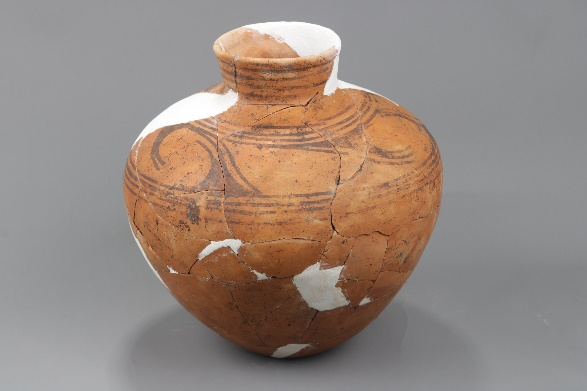

本次发掘还出土大量陶片、动物骨骼、石器和骨器等。陶器以屈家岭文化时期为主,多为泥质灰陶,少量泥质红陶。器表绝大多数为素面,少量彩绘和弦纹。器形有盆形鼎、罐形鼎、双腹豆、双腹碗、器盖、红顶钵、斜腹杯、高领罐、高圈足杯、盆、缸等。石器包括石斧、石刀、石凿、石箭镞和石磨盘等。骨针、骨锥、骨镞、骨簪也非常丰富。同时出土几件玉器,但保存状况差,较为破碎。

彩陶高领罐(H1059:3)

彩陶圈足杯(S34:2)

出土骨器

出土石器

学术意义

综合凤凰咀遗址2024年度的考古工作,主要有以下几点重要意义:

一是内河道中水坝和溢洪道的发现,使我们对凤凰咀城址的水利系统有了更充分的了解——凤凰咀城址的先民通过挖掘内河道,经护城河引水入城,于内河道中间建坝蓄水,丰水期开沟排水,以保证城内的稳定供水。这展示了屈家岭文化时期的先民利用自然、改造自然进行有效控水、用水的治水方略,是研究史前长江中游地区水利系统不可多得的材料。

二是本次发掘所揭露出的11座房址,无论是疑似为粮仓的早期圆形房址,还是具有特殊用途的晚期长方形房址,皆位于临河而筑的大型人工土台上,取水便捷,并能通过内河道连通城内其他区域、并外达城外护城河而至排水河,水系交通通畅便捷。表明当时社会对城址聚落营建有较强的规划性,且具有调动人力和物力投入大型公共工程建设的能力。本次发掘收获不仅有利于进一步揭露凤凰咀城址的功能布局和聚落形态,对研究汉水中游史前聚落形态和长江中游文明化进程也具有重要意义。

三是发掘出土的屈家岭文化遗物,数量较多且种类丰富。如饰凸弦纹的彩陶高领罐、彩陶圈足杯、两侧卷边中间饰波形附加堆纹的凹面鼎足、红顶钵、圈足饰镂孔的豆、宽折沿罐、花边圈足罐、花边钮器盖等,既有屈家岭文化典型特征,又有浓厚的鄂西北地区特色,为研究鄂西北地区乃至长江中游地区的新石器时代文化谱系提供了重要材料。