在中国考古博物馆,听一场关于中华文明创新性的对话

字号:T|T

2025-02-26 11:34 来源:中国考古博物馆

中华文明的创新性源自何处?在漫长的历史长河中,这种创新特质如何从最初的萌芽不断生长,最终熔铸为文明的核心禀赋?如何解码深植于华夏文明肌理之中、历久弥新的精神基因? 2025年2月22日上午,中国考古博物馆科普系列讲座“中华文明溯源系列学术讲座”第三十四期于博物馆三层演讲互动区举行。中国社会科学院考古研究所科研处负责人、副研究员彭小军以《中华文明创新性的史前基础》为主题,通过丰富的考古资料,带领观众穿越时空,探寻中华文明创新性的源头与发展。

中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥主持讲座

讲座伊始,彭小军副研究员结合中华文明探源工程的最新研究成果,系统梳理了中华文明在史前时期的创新性表现及其形成原因。彭小军指出,中华大地有着百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史,在历史长河中,这片土地孕育了无数的发明创造、技术改良和制度变革,这些创新性成果出现于中华文明的各个阶段,犹如此起彼伏的浪潮,持续推动着中华文明这艘“舰船”,在历史的浩瀚海洋中破浪前行、扬帆远航。

主讲人:中国社会科学院考古研究所副研究员彭小军

讲座中,彭小军副研究员通过丰富的考古实证,为现场观众呈现出一幅幅生动详实的史前技术革新历史图景。距今 1万年,先民们培育出栽培水稻,建造出房屋;距今 9000年,环壕聚落、彩陶、精美的玉器出现在世人眼前;距今8000 年,甘醇的美酒、悠远的笛声、远航的独木舟、绚丽精美的漆器一一走进先民的生活;距今7000年,珍贵的白陶、土木建筑的榫卯结构横空出世;距今6000—5000年,柔软的丝绸、先进的黑釉陶器、高超的大型水利工程建造技术、精美的玉礼器显示出创新速度逐步加快;距今4000年,复杂工艺的原始瓷、观象台成为这一时代最璀璨的创新成果,为中国历史记忆留下了浓墨重彩的一笔。

关于中华文明创新性阐释的丰富考古例证,引发现场观众强烈共鸣

彭小军副研究员指出,中华文明的创新性成果并非灵光乍现、一蹴而就,而是经过数千年的接续努力才形成的。中华先民除了自主发明创造之外,还积极吸收域外技术。此外,中华文明多元一体的格局,也使得各项创新成果能被迅速传播并广泛接受。

讲座中的丰富例证激发了现场观众浓厚的兴趣。在问答互动环节,一位来自北京朝阳区的观众就芋头的驯化问题进行提问,彭小军副研究员以陶器残留物中芋头的淀粉颗粒残留物分析为例作出解答。有观众提出距今7000年左右考古发现的测年问题,彭小军副研究员相应细致说明了考古测年时需综合考虑的多种因素,丰富了观众对考古学中年代测定方法的认知。

坐席区观众专注聆听,详细记录讲座笔记

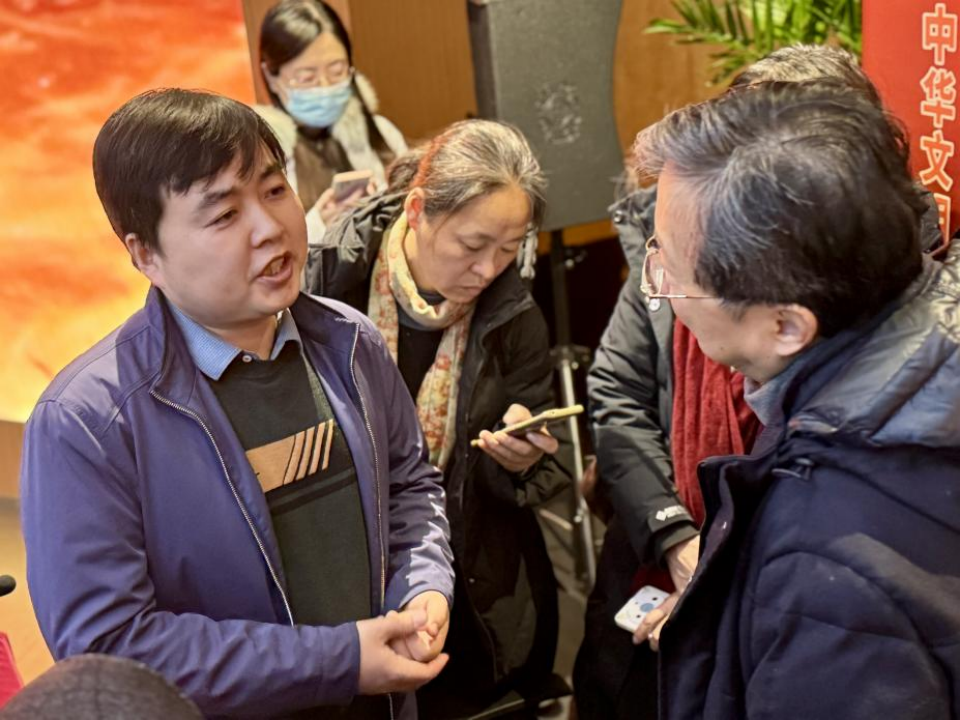

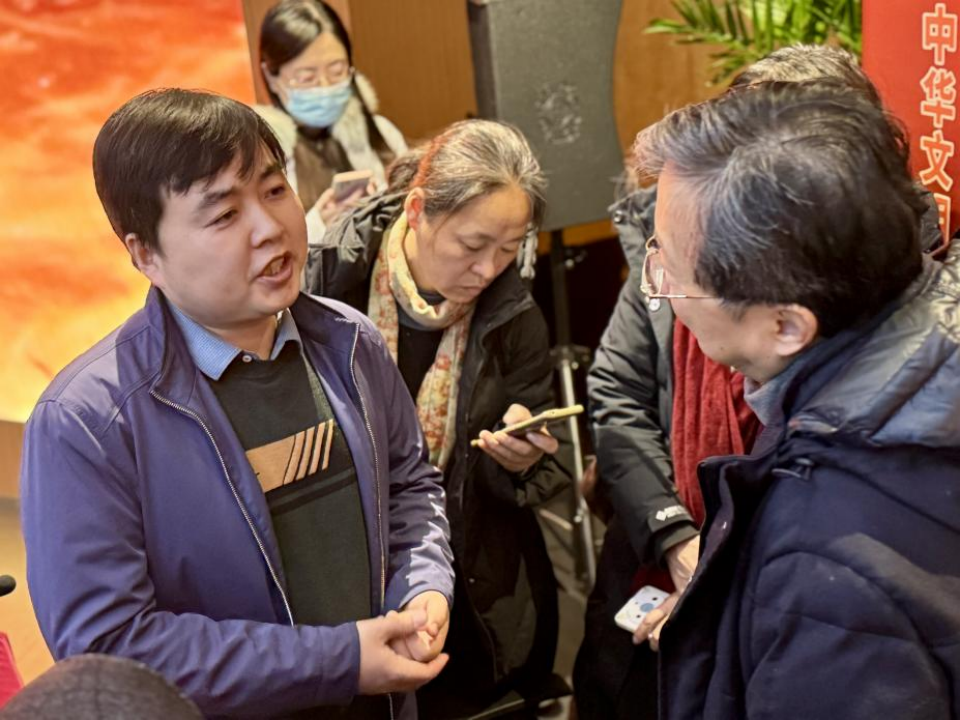

观众就讲座中提及的知识细节与专家进一步交流

讲座结束后,观众与专家的交流意犹未尽