寻访旧书店 | 一位上海旧书店主的18年:从无奈告别到 “犀牛” 重生

每日午后,推开店门,从琐碎的事务中描摹人与书相遇的情状:处理发货,找书、打包快递,整理书架、上架。如果没有熟悉的客人在店,会骑车到同行、旧货商、古玩商处交流信息和货物;如果有相熟的书友在店,便会接待聊天。到了晚上,热闹的苏州河畔人来人往,光怪陆离,更衬托出书店内部的静谧,此时便适合整理精选一些图书在网上晒出、发售。“因为店里全部是书,没有别的东西,所以夏天不会感到太热,冬天也不会太冷。开实体书店的好处,就在于你可以感受到书所带来的一切实在的反馈。”这便是庄见果作为一名旧书店主朴实而又忙碌的一天。

2025年2月7日,犀牛书店在乙巳蛇年开启了第11个年头。戏称自己“不再年轻”的庄见果,此时也成为了一名资深旧书店人。回想起2007年,18岁的庄见果跟随父母从福建老家迁居上海,适逢朱瑜先生在上海莘庄创办犀牛书店。第一次跟随书店人来到巨大的图书仓库,第一次触摸记载诗情画意文字的各类纸张,第一次“见山是山”,心仪读物皆可尽数纳入囊中,“犹如水手跃入大海”,庄见果就这样欣然步入自己的第一份工作,开启自己的书店梦旅。

“可旧书店大不相同,经常有人家联系我们上门收书,这样能保证丰沛的货 源。而旧书的定价与书籍品相、版本等诸多因素有关。”在他看来,旧书店比新书店实则有着更广阔的市场潜力。

2015年11月,庄见果联合书友沈琦华、张大飞在上海黄浦区丽园路开办了一家旧书店,沿用了“犀牛”这个名称。时隔7年的“回归”,在此期间他都做了什么?

当年,书店的倒闭让18岁的他惆怅许久,“散伙后,我们这群人一直保持着密切联系。我们曾盘下一家音像店重整旗鼓,后来也开了网店卖书;在文庙书市、灵石路花鸟市场上手淘书、观察别人的买卖成了我的日常。”由于喜爱外国文学和诗歌,他对多数旧书和线装古籍仍一窍不通,2014年,在旧书店主武卫东邀请下,他前往店里实习,拓展了自己的知识和业务广度。

重来的勇气因梦想的存在与日俱增,庄见果和目前的合伙人透透将这间仅30余平的犀牛书店打造得干净明亮。书店装潢简单,以旧书架作为旧书天然的装饰,同时留有一面白墙,供读者、艺术家朋友不定期进行作品展示。文史哲艺术类旧书,清代木刻本、线装石印本、民国旧平装等,成为填满书屋的重要“宾客”,而庄见果尤其青睐品相姣好的书籍。如果读者有需要,二人还会进行简单的书籍修复。

多元文化在这座国际化大都市中虎踞龙盘,即便有着强劲的经济实力和深厚的文化底蕴作为支撑,生存在上海这座城市的旧书店数量竟非笔者想象得那么可观,因此“唇齿相依,抱团取暖”,旧书从业者更需要相互扶持,齐头并进。庄见果这样看待旧书店彼此间的关系:“和其他行业不同,我们从未把同行当作竞争者,甚至在交谈中得知对方有哪本书卖出善价,我也会跟着高兴。”

“最早在丽园路开办的那家店就在文庙附近,交通便利,又赶上自媒体兴起,经营得算是顺风顺水,但2016年房租到期后,我们没能续约。”从最初的犀牛,到空档期尝试开设的其他书店,再到丽园路店,这些书店都没能存活超过一年。几度失败仿佛为庄见果的书店梦宣判了一记魔咒:年轻人想要开书店,等同于痴人说梦。

然而这一次,“犀牛”老店主朱瑜等人站在了他的身后。一行旧友,一列单车,他们共同踏上了寻找新店址的征程。复兴中路复兴坊37号底楼,与思南公馆仅一墙之隔,紧邻上海文史馆。历史的脉络与市井的气息萦绕交织,他们一拍即合,决定让“犀牛”坐卧在居民区里。书店的命运迎来了转机,朋友圈和网店也开始变得有生气,2019年起,预约上门的书友多了起来。

疫情打破了犀牛在复兴坊的四年时光,在同行推荐下,书店走出社区,搬到了如今的静安区北苏州路1040号。来到这里后,庄见果才发现书店与此处的诸多巧合:“2016年和朱先生寻觅店址时,就来过苏州河岸,当时还是一幅亟待新生的景象,高昂的租金打消了我们的念头。”又一日,庄见果整理旧书时,发现了一本吕振羽的《殷周时代的中国社会》,由不二书店出版。惊喜的是,这家书店正是90年前这片土地的“旧主”。庄见果介绍道,“苏州河这一带现在已被政府重点纳入城区规划中,周围有许多博物馆、艺术馆,对岸即是南京路步行街和上海外滩。”

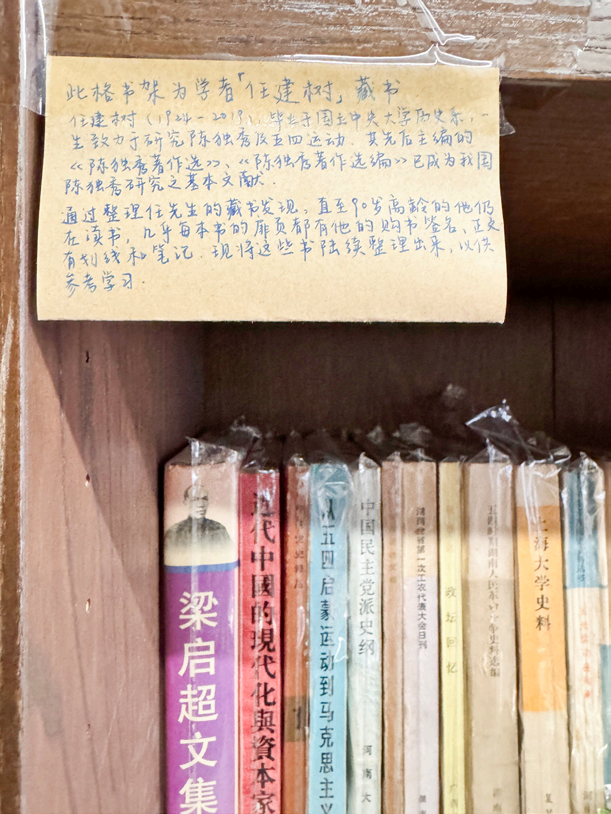

从“魔咒”到见证诸多书事书缘的“魔力”,庄见果愈发感受到时间对于一家旧书店的意义。“一次旧书收购前后跨越将近七年。2016 年某日我们得知,有一位曾是出版社编辑的老先生故去多年,其子女想要向我们出售他的藏书,临出发时又收到电话说先不卖了,要等老先生的儿子回国整理后再卖,此后便杳无音信。”2023年初,相同的电话打来,幸好书店还在,书也还在,这笔交易才算是完成。“很多民国版本都保存得很好,书里还夹杂着很多照片和明信片,记录了这位老先生周游各地的足迹。”

庄见果谈到,这几年来犀牛书店的年轻人越来越多。除了地理位置的优越性,庄见果认为与自媒体平台的宣传应该不无关系。几年前起,“犀牛书店”公众号一直以“值日僧日记”为题持续更新,现在还会每天在小红书上发布“今天书店卖掉的书”,同时会拍摄收书和新书到货的介绍视频发在视频号里。欣慰的是,犀牛书店在这些平台的粉丝量是可观的。庄见果感受到,这些举措能够给书店带来关注度,确实有书友通过视频号联系书店上门收书。“当然,年轻人如果能加入开书店的队伍中来更是件好事,不然这个行业怎么能够接续呢?”

“犀牛是一个比较安静的、也没有攻击性的一个动物,比较温和,但是它还有两个角,比较有自己的风度、自己的品格在。”正如庄见果所说,书店取名为“犀牛”,单纯是为了纪念17岁那年,站在陌生的城市,望向人生岔路口作下的重要决定,即便那家书店只是短暂而又美丽的“泡影”。时至今日,犀牛在他心目中被赋予了一定的含义,“做一家小而美好的书店,再深耕、再专业、再沉潜,把书店长期开下去。”我们似乎能在庄见果的讲述中,感受到他的书店经历种种波澜的洗礼,始终如犀牛一般“遗世独立”地存在着。

庄见果说,收购旧书最迷人的地方在于它的不确定性,一个电话打进来,就像在拆开一个盲盒。纪录片《艺术苏河》,用十分钟的叙事长度将庄见果与犀牛书店更直观地展示在我们眼前:一辆电车,一个目光坚定的年轻人,带着自己确定的目标,穿梭于一幢又一幢未知的楼宇间。下一站,他又将打开怎样的“盲盒”?我们满怀期待。