新展开幕 | 聚宝之盆——新疆文物珍品展

本次湖南博物院2025年开年原创大展备受社会各界关注,系新疆珍贵文物首次大规模赴湘展出。展览由湖南博物院联合新疆维吾尔自治区博物馆、吐鲁番博物馆共同举办,也得到湖南省文化和旅游厅、湖南省援疆工作队等方面指导和支持。三方携手合作,甄选出158件(套)文物珍品,涵盖金属器、陶器、织物、文书、书画等多个品类。展览分为“在那遥远的地方”“丝路古道响驼铃”“春风已度玉门关”三个部分,从自然环境、生产方式的变迁以及丰富多元的物质与精神文明等层面,娓娓讲述新疆的历史文化故事。

丝绸之路承载着无数传奇故事,深刻影响了新疆乃至整个西北地区的历史文化发展和艺术创作。自西汉张骞首次出使西域,到唐朝成为东西文明交汇的重要通道,新疆始终是丝绸之路的关键枢纽。在这条古老的商道上,来自世界各地的商人和官员往来穿梭,多样的思想与技术在此交融,共同塑造了这一地域丰富多彩的文化遗产。这种多元文化的交流与融合,为我们今天了解新疆的历史与艺术提供了宝贵的视角。

展览释读

第一部分 在那遥远的地方

新疆地处亚欧大陆腹地,位于中国西北边陲。早在先秦时期,新疆便以天山山脉为界,形成了各具特色的两大区域。天山以北,是水丰草茂的草原游牧地带;而气候相对干燥的天山以南,则以定居的农耕文化为主。随着族群的迁徙以及与中原地区物质和技术的持续交流,新疆开启了文明互鉴的发展历程。

毛布护胸

新疆维吾尔自治区博物馆藏

该护胸用毛布缝制而成,有残缺。以浅黄色为底,织出数条深色条纹,底部有一条红色横条做边饰,最上方中间有“凹”形口并附两条带绳,穿戴时系于胸前。

吐鲁番博物馆藏

该铜牌铸造极为精巧,生动地再现了老虎拖咬着一只身体蜷缩之羊的形象。采用透雕的方法,将老虎强壮的身躯与粗壮的四肢塑造得栩栩如生,就连爪趾都被刻画得纤毫毕现。

几何纹陶罐

新疆维吾尔自治区博物馆藏

该陶罐圆腹、圜底、大耳,口沿和腹部绘有朱红色倒三角纹饰。阿拉沟陶器纹饰主要为倒三角纹、三角形网纹、涡卷纹等组成的几何形图案,陶器的器形和纹饰更接近于鄯善县苏贝希文化彩陶。

带骨木盆

新疆维吾尔自治区博物馆藏

该盆用大型圆木劈开后制作而成。呈椭圆形,一端有大裂口和小裂纹,斜壁一侧有一长方形缺口。盆内残存一块动物的脊椎骨,应是食物遗存,说明肉食是先秦时期新疆重要的食品。而这种椭圆形的木盆流传至今,是南疆百姓和面用的器具。

第二部分 丝路古道响驼铃

得益于丝绸之路的开通,中原的丝织物在新疆上层社会中流行,其上常织有汉字吉祥用语。与此同时,从西方传入的琉璃饰品、饮酒器具等日常用品,持续更新着人们的生活方式。古代新疆居民遗留下来的多种文字的文献,内容涵盖广泛。这些珍贵的文字宝藏与反映“视死如视生”观念的复杂丧葬习俗一起,从不同角度记录了当时新疆的社会经济文化状况。千山共呈一色,万里皆同风尚。服饰、饮食、文书、葬物等都承载着新疆各个重要历史时期的物质文明与精神文明,尤其在汉唐时期,集中展现了其兼容并蓄的特点。

天青色女上衣

新疆维吾尔自治区博物馆藏

此衣为浅蓝色长袖女绢衣,以蓝色素绢制成。衣服的形制为开口直立圆领,领口处系一白色丝质小带,衣领与袖口均饰白绢,腰间略有褶皱,系有红、白色小带各一。衣服款式新颖,色调素雅清新。

冠饰

吐鲁番博物馆藏

该女性冠饰呈帽状,冠上两侧伸展开两支长枝木,出土于胜金店墓地。胜金店墓地位于吐鲁番市高昌区胜金乡胜金店水库与火焰山之间的坡地上。2007年,考古工作者在此发掘了30座墓葬,年代为西汉。该墓地随葬品以木器和皮、毛质制品为主,还有陶器、铜器、铁器、石器、玛瑙珠、玻璃珠等。墓道或墓口填充物中有较多小麦、黑果枸杞、芦苇、香蒲、骆驼刺等植物。根据随葬品的数量和种类可以推测,当时仍以游牧经济为主,而出土大量小麦则说明当时也从事农业生产。

树纹锦覆面

吐鲁番博物馆藏

使用覆面是吐鲁番地区较为普遍的葬俗,这一葬俗从中原而来,不仅仅局限于汉人中,粟特人也入乡随俗使用。覆面的使用也无等级限制,既有官吏亦有平民,但覆面材质和纹饰可能与墓主等级或财力有关。覆面形制与中原有异,主体为方形,四周有褶边,纹饰受到中亚地区的影响,体现出异域色彩,有些织锦可能并非产自本土。

芝麻小馕

新疆维吾尔自治区博物馆藏

该馕1973年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那墓地。以小麦为原料,手工捏制,做工细致,呈圆形,土黄色,其中心薄,边缘厚,表面粘附芝麻,经馕坑烘烤而成。“馕”是维吾尔语的音译,意思就是烤面饼,古代称“胡饼”“炉饼”。馕是生活在新疆地区的维吾尔、哈萨克等民族饮食构成中不可或缺的一种面食。此件馕在吐鲁番唐代墓葬里发现,不仅说明当时生活在该地区的人们普遍食用馕,而且为我们研究当时人们饮食构成提供了重要实物资料。

三足彩绘陶鼎

吐鲁番博物馆藏

彩绘陶器专指烧成后在器表以颜料彩绘的陶器,是专为祭祀、丧葬而制作的器物。陶木明器表面绘彩是麹氏高昌至唐西州时期的独特葬俗。吐鲁番麹氏高昌至唐西州时期随葬彩绘陶木明器,不应是其独创,而是继承了中原丧葬文化传统中随葬彩绘陶器的习俗。

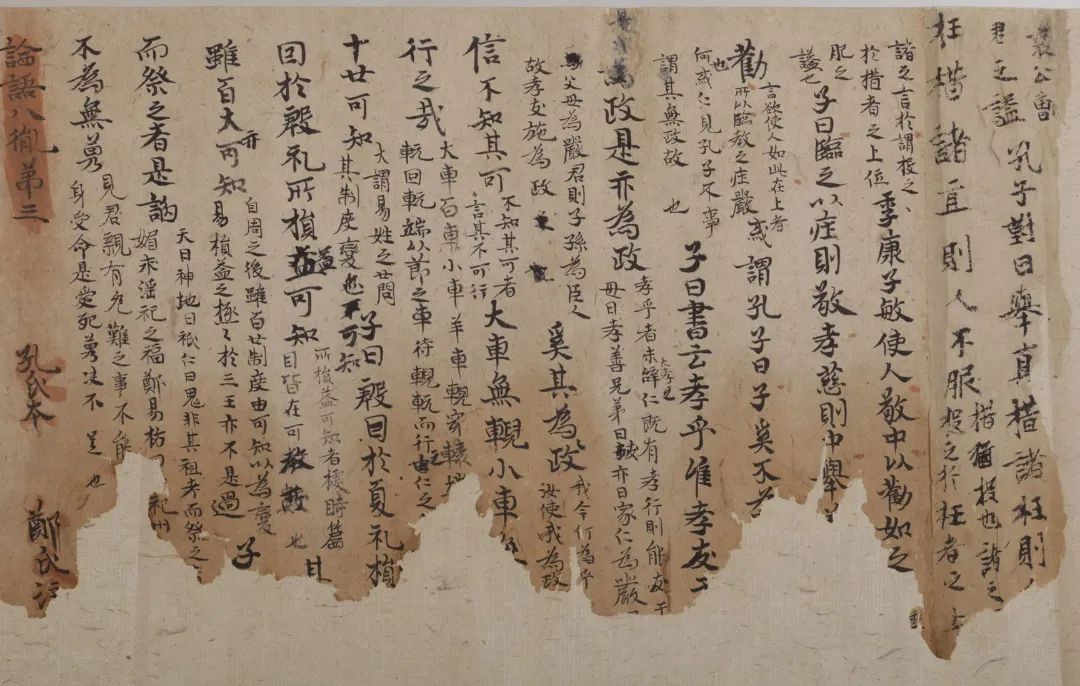

卜天寿《论语·郑玄注》(复制品)

吐鲁番博物馆藏

卜天寿是西州高昌县(今新疆吐鲁番)宁昌乡厚风里的一名义学生。唐中宗景龙四年(710),12岁的卜天寿完成了这份家庭作业,抄写了《论语》中的《八佾》《里仁》《公冶长》及《为政》部分,并在卷末附上了《三台词》《千字文》和其他诗句。抄本长538厘米,宽27厘米,共178行,每行约20字,字迹工整美观,内容上因手抄而不乏笔误。在这份手抄本的卷末,卜天寿还留下了两首充满童趣的“打油诗”。一首是“他道侧书易,我道侧书难。侧书还侧读,还须侧眼看”。另一首是“写书今日了,先生莫鹹池(嫌迟)。明朝是贾(假)日,早放学生归”。

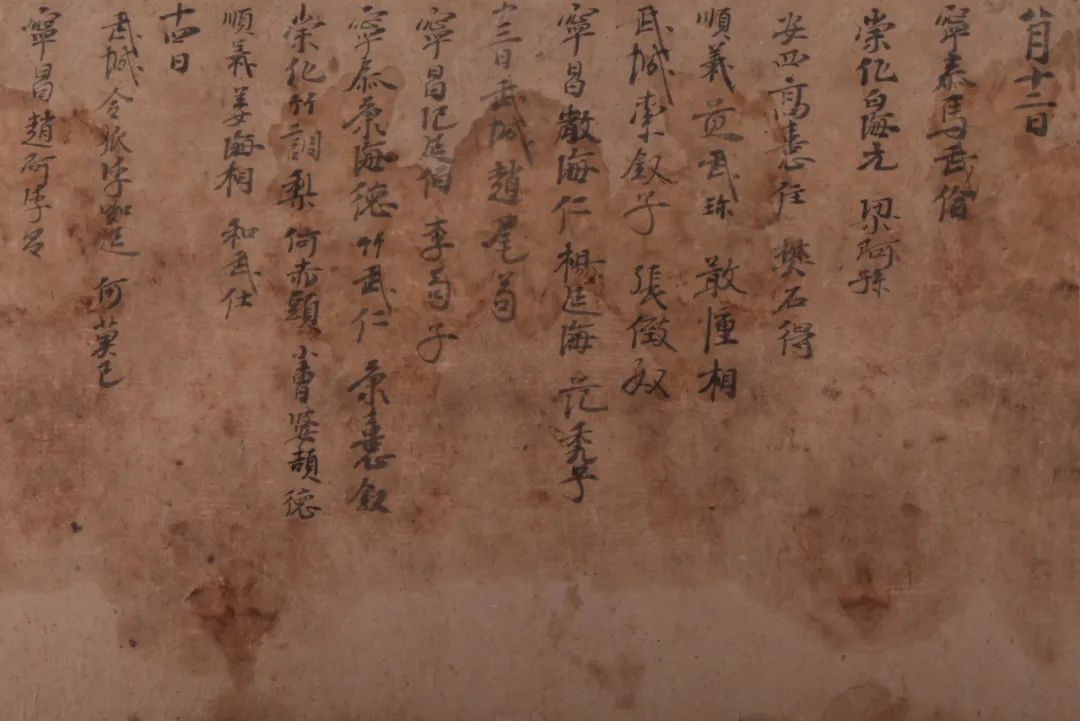

唐某年八月西州高昌县宁泰等乡名籍

吐鲁番博物馆藏

这份名籍详细记录了唐代西州高昌县宁泰等乡的居民信息,包括姓名、年龄、性别、家庭成员关系等,为我们提供了了解唐代基层社会结构和人口状况的重要线索。

彩绘高髻侍女立俑

新疆维吾尔自治区博物馆藏

此俑为捏塑彩绘而成,呈站立状,头梳螺髻,螺尖朝上,双鬓覆盖双耳。细眉小眼、胖脸、抿着小嘴,粗颈。上身穿绿色长袖襦衫,下穿高及胸部的褐色条纹曳地长裙。双手臂弯曲环执于胸前,右手压在左手上,似在听候主人的招呼。女俑穿着的服饰,是唐朝流行的襦裙装。

剪纸

新疆维吾尔自治区博物馆藏

剪纸为圆形,呈土黄色。中心图案为八角花形,依次向外为两圈菱形花纹,交叉错落,排列有序;再向外圈为梯形纹组成的三角形边饰。整个剪纸图案层次分明,变化繁复,颇有韵律感。这副剪纸为折叠后一次剪成,刀法洗练,具有古朴浓郁的民间风格。

彩绘伏羲女娲绢画

新疆维吾尔自治区博物馆藏

伏羲女娲的图像最早出现在西汉,流行于湖南、湖北、江苏、安徽、河南、山东和四川等地,东汉以后至北朝时期在北方和西北地区有少量的发现,其载体主要有帛画、壁画、画像石、画像砖等。吐鲁番出土的绢质或麻质的伏羲女娲图,与长沙马王堆一号和三号墓出土的T形帛画在形制上有相似之处,均呈上宽下窄的倒梯形。伏羲女娲绢画或麻布画,只发现于新疆吐鲁番,新疆其它地区未曾出土。吐鲁番是新疆出土文物数量最多、中华文化符号元素最为显著的地区,《伏羲女娲图》这样的中华文化符号出现在吐鲁番绝非偶然,是新疆各族人民长久以来与中原人民不断交往交流交融的重要例证。

第三部分 春风已度玉门关

早在先秦时期,新疆即与中原地区保持着密切联系;自汉代西域都护府设立后,新疆地区正式成为中国版图的一部分,历代中央政权都行使着对新疆地区的管辖权。著名的“丝绸之路”在此将古代中国与世界联系起来,使新疆成为多种文明交融汇聚之地。在波澜壮阔的历史长河中,新疆人民为中华文化的形成与发展贡献了力量,这里早已不再是王之涣笔下“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”那般景象。至清代,稳定的政治局面促使新疆的手工业与工艺美术业呈现出蓬勃发展之势,进一步推动了多元一体的中华文化不断向前迈进。

左宗棠“谊而恭近”篆书七言联

湖南博物院藏

释文:谊而顺彣(wén)而静,恭近礼俭近仁。寿卿二兄大人正。左宗棠。

该对联赠予对象“寿卿”,即湘军将领刘松山(1833—1870)。刘松山凭借卓越才能,获左宗棠赏识与重用。他于征战中不幸阵亡后,侄子刘锦棠接过重任,继续追随左宗棠,最终成为新疆首任巡抚。

虎吃羊笔架

新疆维吾尔自治区博物馆藏

该笔架分为上下两部分,由汉白玉雕刻而成。上部圆雕一只扑卧的老虎,正捕获一只羚羊并作撕咬之态。老虎前腿弓起,后腿蹬地,全身肌肉紧绷。羚羊前腿被老虎咬住,脖颈向后弯曲折叠,嘴巴张开,似在做最后的哀嚎。下部有两个正方形凹嵌处,可用来盛放金属墨盒。整体设计精巧,雕刻精细,是清代玉雕中的精品。

红绒男式绣花袷袢

新疆维吾尔自治区博物馆藏

此袷袢形制是直领,对襟,袖长过手背,袍长过膝,展示了宽敞、舒适的衣袍样式,面料为细密的毛织物,质地浑厚而柔软。衣袍的整体纹样以花草茎叶为主,变化为团花式与枝叶的巧妙搭配,其领边、袖口与前襟饰以花叶组合的几何纹,曲折婉转,轻盈而显活力。色彩以大红为主,间以黄、绿等色调,艳丽醒目,充满着丰富的生活情韵。

数字展示

本次展览充分融入了“文物+科技”的元素,利用半景画对位投影、“雷达互动+文物活化”“AR合拍”等多种数字化展示手段,对文物进行展示和解读,让观众能够更加直观、生动地感受文物的魅力和历史价值,让展览达到传播与趣味性结合的双重目的,共创影音与互动交织共存的立体观展空间。

教育活动

智慧导览便携在手,知识随行

为您深度剖析丝路的繁华历程

领略新疆动人心弦的历史故事

丰富的教育活动同步开启

教育课程、专题导赏、专家讲座……

全方位了解新疆丰厚的历史文化底蕴

志愿服务准时相伴

深入浅出地讲述文物的前世今生

让您沉浸于这场文化盛宴

感受新疆与中原文化交流交融的魅力

展厅探秘