第五届中国考古学会人类骨骼考古专业委员会年会纪要

字号:T|T

2024-12-23 15:50 来源:中国社科院考古所

2024年12月9日—11日,由中国考古学会主办,中国考古学会人类骨骼考古专业委员会、金坛博物馆承办的第五届中国考古学会人类骨骼考古专业委员会年会在江苏省常州市金坛区召开。此次会议主题为“细数骨往,通古达今——中华文明探源中的人骨考古学研究”。来自中国社会科学院、中国科学院、国家文物局考古研究中心、北京大学、吉林大学、杜伦大学、莫斯科大学等20余所科研单位和高校的70余位专家学者参加了研讨会。

开幕式由中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室考古科技与实验研究中心主任王明辉主持。

金坛区委常委、宣传部长朱霞介绍了金坛的文物资源和三星村遗址。她表示,区委、区政府将持续加强文物保护与开发利用,推动文化遗产的创造性转化和创新性发展,希望与会专家学者为遗址的保护及利用提供建议。

江苏省文物考古研究院副院长何伟俊介绍了江苏省近期考古工作的进展及规划,特别是开展围绕长江下游地区新石器时代文化面貌及居民体质形态的深入研究。他指出,三星村遗址出土遗物具有复杂的文化特征,未来将进一步推动田野考古与科技考古的结合,深入揭示三星村居民的体质类型及文化背景。

中国考古学会人类骨骼考古专业委员会主任朱泓回顾了自己从事体质人类学研究四十余年的历程。他指出,体质人类学研究已从单一的基础性研究发展为多学科的深度融合。“人类骨骼考古”这一专委会名称,不仅体现了学科的新定位,也彰显了其蓬勃发展的态势。这一成就离不开前辈学者的努力与贡献,未来也必将迎来更加广阔的发展空间。

王明辉回顾了专委会成立的初衷与意义,指出专委会旨在整合资源、推动多学科合作,目前已有40余家科研院所积极参与,成为人类骨骼考古研究的重要平台。本次会议参会人数创历届新高,报告内容丰富多样,全面展示了近年来该领域的丰硕成果。希望此次会议能进一步深化学术交流与思想碰撞,为未来研究奠定更加坚实的基础。

开幕式结束后,与会代表参观了三星村遗址和金坛区博物馆。随后,围绕综述及新方法、稳定同位素研究、古DNA研究、专项研究等四项议题,20余位代表先后作了报告,赵凌霞、陈山、宁超、陈靓分别担任主持人。

山东大学张亚盟将柳江人、资阳人等化石样本的内耳迷路形态与全球现生人群进行对比,发现现生人群的内耳迷路形态在人群间存在显著差异,其中欧洲人群与非洲人群较为相似,而二者与亚洲人群差异较大。时代较晚的样本表现出与亚洲现生人群一致的形态特征,而时代较早者则更接近于欧洲和亚洲现生人群的共同特征,可能代表了早期现代人在欧亚大陆分化初期的形态特征。

复旦大学魏偏偏介绍了三维虚拟技术在人骨考古中的应用,包括几何形态测量、三维表面扫描、CT扫描、力学分析和三维复原等。这些分析为研究人类演化、古人生业模式以及现代人群的交流融合等提供了重要帮助。

国家文物局考古研究中心李楠指出了传统的人骨年龄鉴定方法面临的困境并进行了反思,介绍了年龄鉴定的转换分析法。将该方法用于陕西洛川月家庄墓地人骨年龄鉴定并与传统方法进行对比,结果表明两种方法鉴定出的年龄差值受样本保存状况、年龄阶段的影响存在结构性差别。转换分析法使鉴定过程标准化、鉴定误差定量化,对于古人口学研究是一场根本性的变革,但未来需开展更多验证研究。

重庆师范大学杨诗雨基于先前牙齿磨耗等级研究的基础,转向牙齿咬合面的三维形态分析,创新性地利用三维磨耗指标探讨古代人群的饮食结构与年龄鉴定,统计了新疆吐鲁番加依村、甘肃漳县墩坪墓地、吉林大安后套木嘎遗址、辽宁朝阳半拉山墓地四组古代人群的三维牙齿磨耗面积,揭示了不同生业模式下的磨损速率特征。三维磨耗线性回归模型的建立不仅能够分析牙齿磨损与年龄的关系,还为鉴定残缺样本的死亡年龄提供了新的方法。

河南省文物考古研究院闫琪鹏回顾了中国古代人骨制品的发展历程,解析了其在礼仪、祭祀及装饰中的作用,结合国际生物考古学方法探讨了人骨制品的制作工艺和使用痕迹,提出未来的研究应关注动物与人骨样本的鉴定和分辨、人骨制品在中国消失的原因、未来可进行的科技分析等方面。

莫斯科大学郭林介绍了牙纹学的起源、发展及其在古人类学中的应用,并利用这一方法对栾川直立人、周口店直立人、丁村人、道县人等的牙齿进行了研究。牙纹学特征受基因严格控制,具有区分人群和揭示地理分布梯度的价值,对史前人群变异特征分析具有重要意义,被广泛应用于俄罗斯的牙齿人类学实践。

内蒙古大学曹嘉懿梳理了中国旧新石器过渡阶段东北、华北、华南、西南地区的人骨材料,发现我国古代人群体质特征的均质化过程尚在进行中,区域性体质类型的形成应该发生在比旧新石器过渡阶段更晚一些的新石器时代。

复旦大学胡耀武对宁镇地区崧泽时期薛城遗址出土动物与人骨进行了碳氮同位素分析,结果表明薛城遗址居民的生业经济有多种类型,反映了当时人群的生业模式已经出现了分化;马家浜时期至良渚时期,人类对猪的管理逐渐增强,二者关系愈发密切;同一墓葬中大部分人与猪在同位素比值上存在营养级的对应关系,反映了家户化的养猪模式,表明出现了私有制的萌芽。

中国科学院地质与地球物理研究所唐自华通过对安徽郎溪磨盘山遗址和江苏高淳薛城遗址出土崧泽文化墓葬人骨的锶同位素比值分析研究,推测薛城先民以定居生活为主,居民主要来自遗址周边,兼用野猪和家猪。人群的同位素信号差异显示出社会分层和粟黍的食用情况。同时猪牙釉质的87Sr/86Sr比值变化较大,其中大部分接近当地人群,但存在少量异常高值和低值个体,暗示可能存在家猪和野猪的锶同位素比值分布差异。

山东大学张茜通过对山东滕州大韩东周贵族和殉人的比较研究,探讨了饮食、阶层和性别之间的关系。研究发现大韩东周人群的饮食有着显著的阶层差异,饮食和丧葬待遇的性别差异在低阶层更为显著,而在贵族群体中并不明显;部分殉人因与墓主的社会关系获得更多资源,但多数殉人的饮食和丧葬待遇较差。此外,一名贵族个体的长期饮食喜好与墓葬待遇的不一致可能反映了其生前的社会流动。

山东大学成文慧探讨了下河洽东遗址北辛文化时期6座单人墓葬居民的饮食结构、生命早期压力情况及社会身份转变。研究发现,居民以C4植物为主食,辅以少量C3植物,体现了种植、采集、驯养与狩猎相结合的生计模式。儿童时期经历过较严重的压力事件,但居民在发育阶段中恢复,表明其具备一定的调节能力。此外,人工拔牙和枕部变形现象表明存在身体改造行为,其中M2墓主为国内最早有测年数据证实的拔牙个体。这些文化特征为大汶口文化所延续并普及。

杜伦大学张萌探讨了秦国领土扩张对人口动态的影响,通过碳氮锶氧同位素分析研究了咸阳附近徐梁坡、龚西和际华园三个遗址人群的迁徙与饮食模式,发现居民饮食以C4植物为主,符合东周饮食特征。在93名分析个体中,有24人被确定为非本地人,主要迁徙发生在战国晚期,大多来自河南及江淮平原,可能与商鞅变法中的徕民政策相关。

复旦大学文少卿介绍了分子考古学在揭示古代人类生活、迁徙及遗传历史方面的应用,并讨论了多个相关案例,如“复原”石城子居民的生活史、重建河西走廊和山东地区的人群历史,以及北周武帝宇文邕与阿史那皇后的死因、族源和饮食方式等。通过分子考古技术系统,能够梳理古代人群的谱系源流,进而揭示中华民族文化与人群融合的动态过程。

四川大学张帆介绍了对贵州省7个明代个体全基因组古代DNA数据的研究。研究发现,大松山个体与中国北方的基因关系更为密切,同时也表现出南方古代人群与黄河流域农业民族的混合血统。短程纯合片段分析显示,大松山人群规模较小,可能实行外婚制。此外,现代藏缅族、壮侗族和苗瑶族群体也展现出与古代黄河农业者相关的基因流入特征,反映了近几个世纪北方基因的持续输入。

河南大学武喜艳对新砦遗址的21个样本进行了古DNA研究,结果显示线粒体单倍型以D为主,揭示出新砦遗址与二里头文化及黄河流域龙山文化人群具有高度的遗传相关性,体现了母系遗传的连续性。常染色体基因组分析表明,新砦遗址人群在继承仰韶文化遗传基础的同时,也融入了更多东亚南部的遗传成分。此外,还发现了龙山文化时期的中原人群展现出显著的多样性以及与周边人群持续互动的特征。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所白帆分析了青藏高原西部阿里地区6个遗址的古人类遗传数据,并结合先前已发表的2个遗址数据,探讨了该地区古人群的遗传历史及其与周边地区的互动。遗传分析表明,阿里古人群主要源自青藏高原南部地区,自3500年前形成独特的群体结构,且遗传差异随地域不同而变化:青藏高原东南部受南部影响较大,西北部则更具本土特色。自2300年前,中亚的遗传成分显著影响了阿里地区人群,约2000年前南亚遗传成分通过中亚传入。早期人群与青藏高原南部地区人群具有遗传一致性,晚期则呈现中亚与南亚双重影响,体现了青藏高原西部地区人群的多样性与变迁。

北京大学任珂欣通过对内蒙古乃仁陶力盖墓地9例鲜卑个体的全基因组数据进行分析,并结合相关历史人群基因组数据,系统探讨了鲜卑的起源及其迁徙与融合过程。研究表明,鲜卑源自黑龙江流域,特别是中国东北的大兴安岭地区。在南迁过程中,鲜卑与沿途人群的基因交流较少,但在定居中国北方后,与中原地区人群发生了显著的基因融合,伴随其从游牧向定居农业社会的转变。

河南大学刘鹏翔对河南三门峡上石河墓地17例人骨遗存进行了古DNA研究。研究结果显示,该人群的父系和母系来源具有多样性,线粒体单倍群主要为东亚常见类型,而Y染色体单倍型则表明该遗址人群可能有多个父系祖先来源。人群的多样性与两周时期的战争和迁徙密切相关。遗传分析还表明,南北朝向墓主与东西朝向墓主的遗传成分存在差异,前者可能与虢国遗民有关,与考古发现一致。

中央民族大学李海军介绍了新疆扎滚鲁克和山普拉古墓人骨研究的最新进展,涵盖了多个研究方向,包括古代儿童眼眶、枕骨大孔的年龄变化、幼儿前囟的研究、颅内模面积/体积分析、山普拉头骨创伤个案与病理研究、肱骨形态研究、柴窝堡钻孔颅骨研究、颅骨厚度及颅骨变形等方面。

西北大学赵东月介绍了对洛阳苏羊遗址仰韶早期墓葬区多人二次埋葬坑的古人口学研究情况。该墓坑内埋葬了众多个体,且颅骨性别比未见明显性别选择。不同年龄阶段的个体均有分布,与中原地区新石器时代,特别是仰韶文化居民的分布特征相似。埋葬过程持续了较长时间,经历了从规整摆放到杂乱堆放的变化。坑内未见随葬品,且边界、坑壁及底部无明显修整痕迹。

吉林大学付清鑫在对郑州汪沟遗址人群的研究中探讨了颞下颌关节炎的表现及其影响因素。研究发现相关人群的颞下颌关节炎患病率较高,为37.5%,可能与较大的咀嚼压力有关。患病个体的颞下颌关节表面形态特征包括较小的结节坡度和较浅的下颌窝,常见病变为关节表面孔隙和新骨生成,严重病例则出现骨赘和轮廓改变。研究还表明,性别和年龄组之间的患病率差异不显著,但疾病严重程度与失牙和牙齿磨耗等级呈正相关,牙齿脱落导致的咬合变化加剧了关节炎的发生。

中央民族大学杨筱雨对颅骨变形分类标准进行了梳理,对出土于伍德兰时期Riviere au Vase遗址的19例古印第安人群颅骨进行了颅骨变形现象的类型判断和初步分析。研究发现其中有3例颅骨可能存在变形现象,分别属于额—枕骨平行变形、额枕变形和伪圆形变形。

郑州大学刘凯路对郑州书院街墓地商代白家庄期的36例人骨材料进行了观察与统计,发现该组人群存在性别比例失衡,青壮年个体的死亡率最高。高发的眶顶筛孔样变、骨膜炎和牙釉质发育不全表明居民面临较大的生存压力。跪距面的普遍出现可能反映了跪坐现象的存在。通过超景深显微镜观察牙齿微观磨耗,发现居民的饮食结构主要以植物性食物为主。

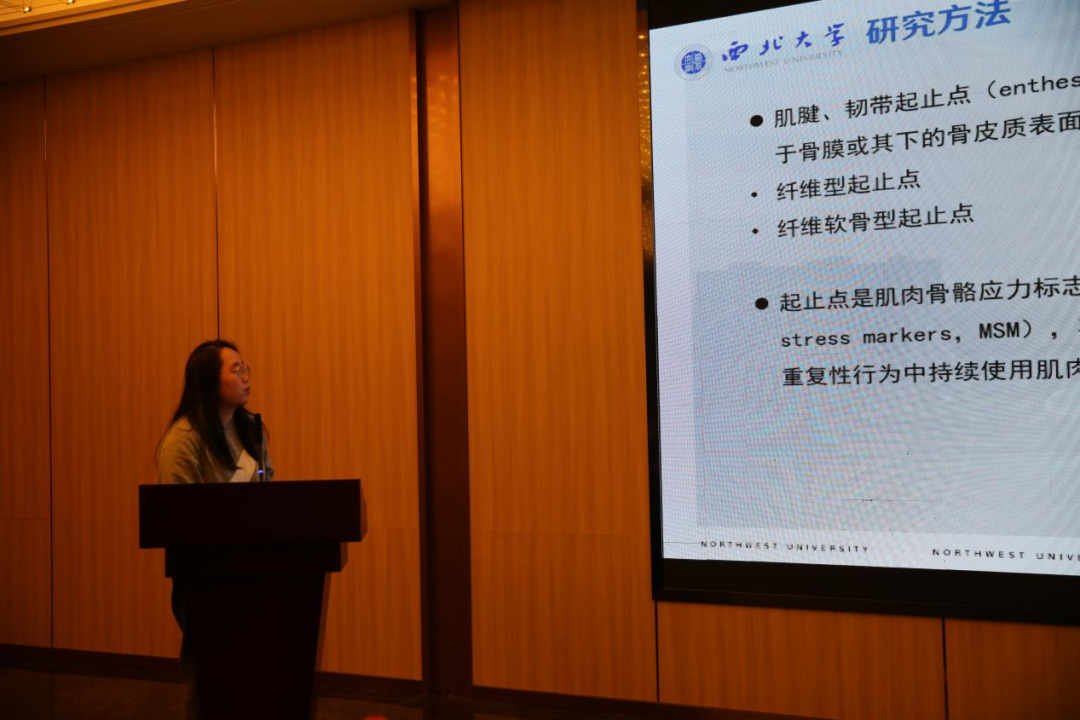

西北大学赵仪华分享了对陕北和关中地区出土人骨肌腱、韧带起止点粗壮度的研究。研究发现,起止点粗壮度与年龄密切相关,性别差异则反映了体型特征或性别分工模式。陕北和关中地区男性在起止点粗壮度上无显著差异,表明两地男性均从事了较重的体力劳动。关中地区的农业经济与陕北的多元经济模式导致了起止点粗壮度的差异,作物和动物种类的增加则反映了文化交流与人群融合。两地区起止点粗壮度的相似性表明其内部生业模式的一致性及文化认同。

为推进三星村遗址出土人骨研究的多学科合作,针对出土人骨的保护利用建言献策,金坛区文旅局邀请部分与会专家10日晚召开了“三星村遗址出土人骨研究专家研讨会”,研讨会由区文旅局局长尹韧主持。三星村考古队李默然、龙啸介绍了遗址发掘情况,指出三星村遗址作为马家浜至崧泽文化时期的中心聚落,不同考古学文化及其人群在此交融与延续,为探讨中华文明的多样性与包容性提供了重要证据。与会专家王明辉、赵凌霞、陈山、陈靓、胡耀武、李海军、郭怡、宁超先后发言,建议加强出土人骨的初步研究,采用多学科视角推动科技考古的应用,助力遗址博物馆与科技考古实验室建设,并计划着力培养本地专业化人才队伍。

会议最后,中央民族大学李海军教授对大会进行了总结。他指出,本次会议内容丰富,涵盖了牙纹学、年龄转换分析法等多项国际前沿的新方法,新材料的个案研究更加深入,研究视野也更为开阔。与会成员规模显著扩大,尤其是青年学者的加入,为学术交流注入了新活力,思想碰撞激烈而富有成效。会议还提出了对于未来的展望,希望能够进一步加强人才培养与多学科合作,以期取得更加丰硕的研究成果。