对话|李军、郑伊看:一个故事有多少种讲法? —— 李军教授访谈录

郑伊看:《丝绸之路上的跨文化文艺复兴—安布罗乔·洛伦采蒂〈好政府的寓言〉与楼璹〈耕织图〉再研究》和《“欧罗巴”的诞生—焦秉贞、冷枚传派美人图与弗朗索瓦·布歇的女神形象》2这两篇文章代表了您近年来主要的研究面相,它们都属于典型的跨文化研究个案。您最早从事的是西方艺术史研究,您大约从什么时候开始关注跨文化现象?

李军:(关注)这个现象应该说其实是从少年时期。

郑伊看:比我们印象中要早许多。

李军:对,来自少年时期读那些苏联小说,那些关于成吉思汗的小说。上中学的时候,还与楼上比我大的兄长一起商议来写类似的小说。那时候还没有流行武侠小说,实际上我们看的都是《东周列国志》《三国演义》之类的章回体小说,讲一些行侠仗义与四海征战的故事。我对那些东西特别感兴趣,那时想做文学创作,也开始尝试自己编写一些故事。

苏联人瓦西里·扬写的历史小说《成吉思汗》,将我带到古代一个特别自由的地方,那里没有边界,一望无际。很久以后,我在草原才意识到,自己心里面可能有一颗游牧人的心。大概是九五、九六年,我第一次去内蒙,和朋友开着车去考察辽代的一些都城。在路上感觉所有的土地都连在一起,山川草原绵延无尽,土地一直向远方延伸,永远有一条地平线在诱惑着你,却永远无法抵达。有时候有一个牧人骑在马上从远处走来,让我想到希腊时代人们论证地球是圆的方法,是说你在海上航行的时候,看到一个帆船先是一个小黑点,然后越来越大,然后露出了桅杆,露出了船身,最终才看清是一艘船。当你在草原上看到一个人骑在马上,一点一点从地平线上面露出来,是同样的感觉。我那时候还喜欢读张承志的小说和散文,他说汉人很难体会在草原上的人生。城市里的人像粥一样,人山人海,都炖在一块儿。而在草原上,个体是能够被看见的,他是一个单位,是吧?不管是他的身影,还是他的痛苦、悲伤和快乐,实际上你都能感受得到。一个人的单位是不能被抹掉的,这是我在草原时感受到的。

后来我们还走进了蒙古包,一些脸蛋红扑扑的蒙古族少女看到有远方客人来,赶紧去换了一套衣服—其实就是换上一件自己喜欢的毛衣。可能是在草原上很难见到客人,她们显得特别热情,给我们煮过茶,唱起歌。这是我第一次在现场听到她们唱长调,歌者会突然把声音拉高,拔高几个度,一下翻上去了。

郑伊看:像是鹰在天空中翱翔的感觉。

李军:是,就像鸟儿,飞得非常高,但是突然之间它就一翻身,那个调又下来,像鸟儿一翻身阳光照在它的翅膀上面,那个光一下就变了。我们以前听西方音乐时总期待高音会达到一个高潮是吧?抵达无限,之后戛然而止。而长调会在那之前,突然下滑。那种感觉就好像人生中快乐和悲伤的转变只在一瞬间;抑或是一个很高大的形象,突然之间变谦卑了;就好像那些蒙古族姑娘穿上那些她们觉得最隆重的衣服,其实就是一件毛衣。我们现在会以为她们会穿一件蒙古袍,其实她们就是换上一件红色的毛衣。这让我很感动。

所以我现在觉得,所谓草原上生活的人没有边界,实际上也存在一种边界—比如地平线—在永远地诱惑他;同时他也有恐惧,广阔无垠的大草原似乎随时随地可能被外敌闯入,所以为了获得安全感,就可能需要无限地向外扩张,要把世界连成一体。

郑伊看:一种想要将世界都囊括到自己的安全范围内的渴望。

李军:所以高中时候我们写作文,我经常会写到亚历山大东征。倒是没写过蒙古西征,不过那本苏联小说我印象很深,后来还看到一系列关于成吉思汗及其后裔的故事,好像是个三部曲,被我翻看得破破烂的。但那时候苏联作者把蒙古人写得挺残暴的,带有一种历史记忆在里面。这段阅读经历对我影响特别大。那时我生活在江南一个非常“小桥流水”的环境里,草原的无限把我带到了另一种世界,其实我当时把小说创作当作一个梦想,而现实中的理想的工作是地质队员。

郑伊看:这些我从没听您说过。

李军:当时想去浪迹天涯,有一颗游牧的心。我觉得后来在自选集的自序中写自己像“忧心忡忡的蚂蚁”,也是像牧民一样的感觉,或许与这段经历有关系。当然我自己也觉得我就只是一只蚂蚁而已,不是一位骑手。但当时的我并没有真正游历过,连上山下乡都没有经历过,我自己的人生经历就只是高中毕业考上大学,所以这样一种向无限的远方进发的理想,很早就埋在心灵的深处。

另一种经历是在钱塘江边。小时候每到暑假,我和姐姐—她那时候到杭州郊区钱塘江边的一个生产队插队—的知青朋友,经常跑到江滩上去玩。你只有在江边才会体会得到这种感觉。江滩看上去都是细细的泥沙,有时候一片芦苇会从江滩上面长出来,但更多时候是一望无际的。实际上江水还在很远的地方。江滩是潮水蔓延的地方,但那个地方特别有意思,实际上它会波动,江滩下面都是水。当几个人动作协调地一起在江滩上起伏运动时,本来固定的江滩会随着我们的运动而逐渐波动起来,慢慢地我们会变成像是在一个有点沉重的波浪上面起伏,真的很神奇。这个一定要有这种生活经历的人才体会得到。

其实在“ 文革”期间,我们阅读书籍是非常有限的,而当面对自然的时候,比如那条遥远的地平线,会带给我很多启示,产生一些未知的、意想不到的新东西;它会带着我往前走。我觉得就是这样一种对远方、异域,或对一个未知的领域的追寻,似乎从小就有。

郑伊看:它带来了一种牵动。

李军:对,一个很大的诱惑,所以就想去远方;而这个远方实际上近在眼前,但又远在天边,它是看得见的,但似乎又永远无法到达。我们当时实际上身处一个文化的荒漠,这种自然的体验,为我们青春期的心灵带来了巨大的启示。

这种启示似乎是,在面对一片空白的时候,其实对文化的渴望、对世界的渴求并没有停止。然后你还会看到那种好像天地鸿蒙初开的瞬间,比如说看到日出、朝霞或者晚霞,那些东西对于一个比较敏感的心灵而言是一种启蒙。我的人生有点奇怪,我自己一生缺乏特别明确的老师,也没有一位启蒙我的长者。但是像这些东西,包括我所读的一些书,对我有一种莫名其妙的影响。其实那个时候根本就没想到将来会做艺术史,甚至也没想到会从事研究工作。

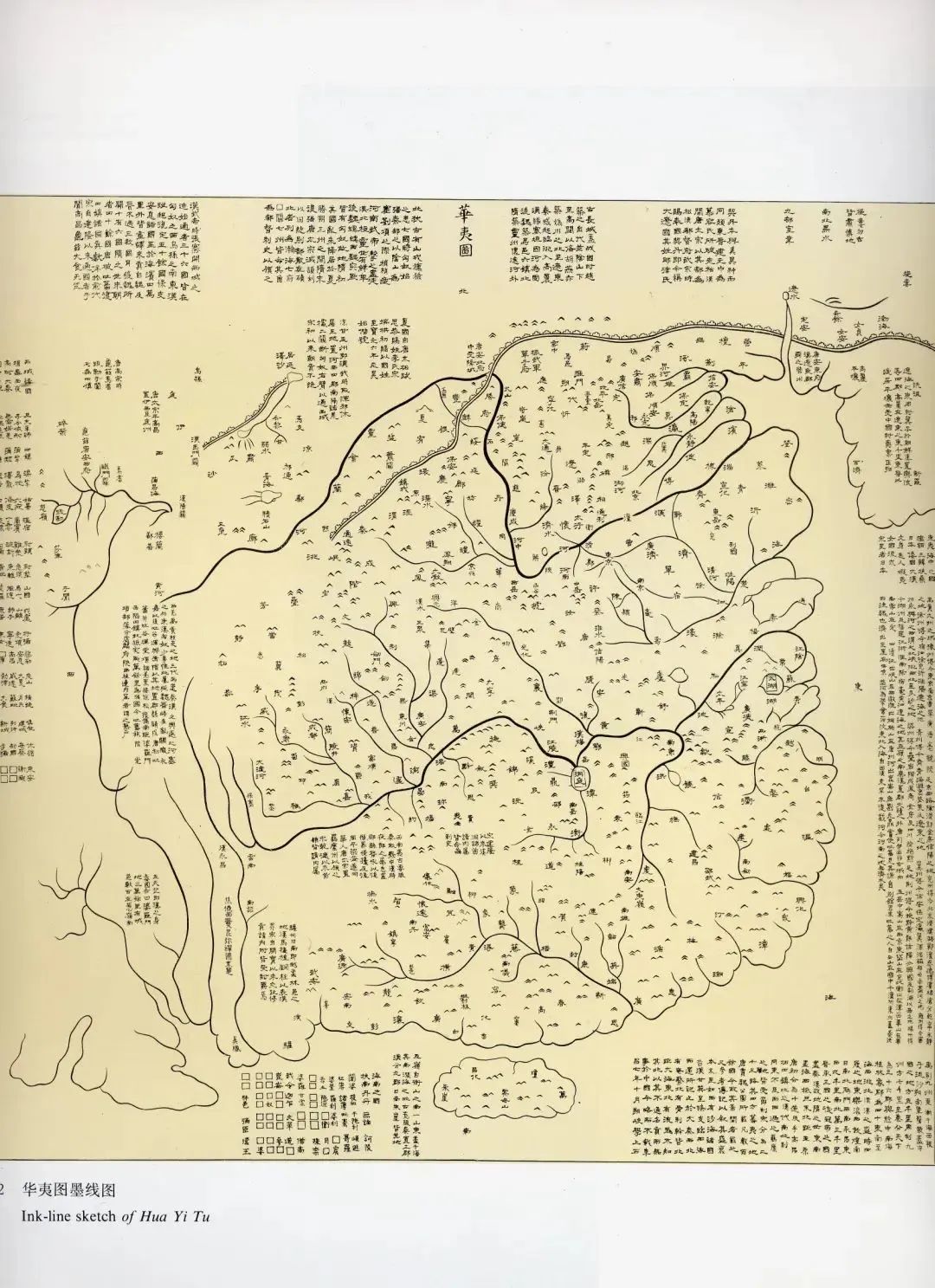

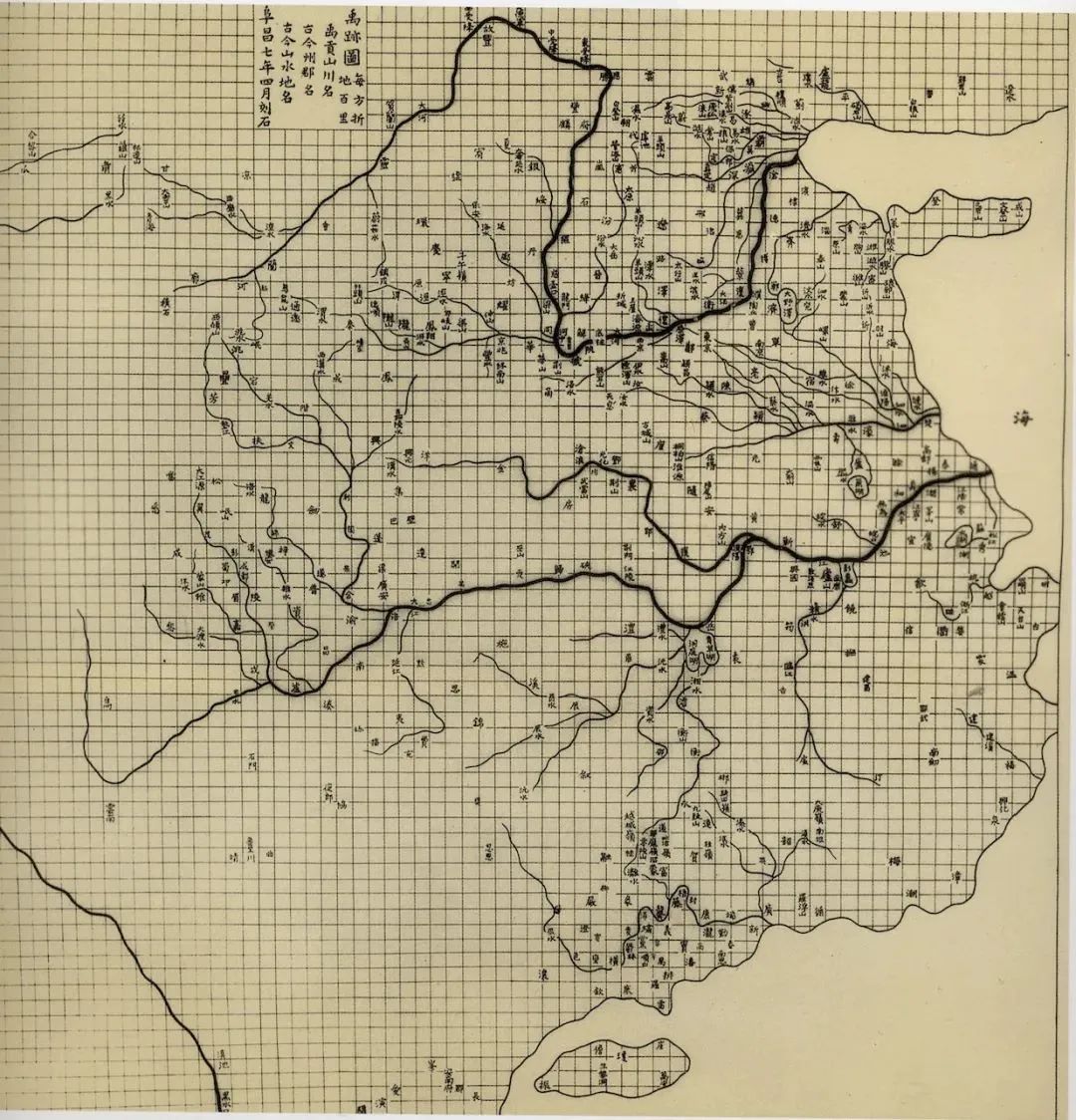

但是我就觉得那种既远又近的感性结构在之后的研究中浮现出来了。我后来在写沈从文的时候,他描绘自己在1934年—那时他在北京待了10年,刚刚结婚之后一个人回到自己的家乡。在回湘西的行船上,给他的新婚妻子张兆和写信,他写到一个同时远望和近望的结构。我对这段描写特别敏感—他用铅笔加彩色蜡笔画了一座近山和远山,好像我们眼光越过近山,又望向一座远山,是一个既有近望又有远望的结构(图1)。这是一种现象学的结构,像是我们戴了一副眼镜,或者透过一个窗户去看世界,远处的世界呈现出来;但是我并没有脱离眼前这个框架,反而需要依傍这个框架,透过它去看远方。刚才我这么描述的时候,江滩上那种看得见的无限感,好像跟这个是一致的。所以这种流动的视线,实际上也与后来我从事地图研究有关。中国古代最早的世界地图是1136年的《华夷图》(图2),它的背面是一幅《禹迹图》(图3)。你可以看出两幅地图的作者对世界的理解,比如说《华夷图》中,中国还包括一部分朝鲜是画得很清晰的,可是周围有大概200多个国家,有国家的名字,但是没有国家的形状。《禹迹图》的绘制方式是“计里画方”,就是说大概是以“四至”,即东南西北各100里作为一个单位,然后你就可以把这一块相对精确地描绘出来,然后再把它一个一个连缀起来,有形的世界便是这么“计里画方”地画出来的。可是无形的世界实际上是可以继续向四周延续的,只要你继续采用同样的方式,就可以把无形的世界画进去。所以我觉得,古代中国地图中似乎也存在一种流动的视线,是一个旅行者的视线,如同你在船上或者马背上那样;世界会出现在你面前,你不断地接近它,它也向你逐一呈现或者退远。

图1 《白楼潭近望远望 》, 沈从文 ,1934年1月20日

图2 《华夷图》线图,1136年,原碑藏西安碑林博物馆

图3 《禹迹图》线图,1136年,原碑藏西安碑林博物馆

这种东西好像对我有一种莫名其妙的吸引力。仔细想想,这就和少年时代的那种体验有关。后来我研究地图、写沈从文,其中似乎都贯穿了这么一种结构。我在研究林徽因的那篇文章中,把它称作一种现象学的结构(在哲学上我也对现象学有特别的亲近感),所以这样一种东西就好像是:在最遥远的地方寻找故乡。

郑伊看:我感觉您说的故乡像是某种精神故乡,一种在生命中不断重现的情结。

李军:对,就是说这个世界所有未知的一切,带给我的并不是一种可怕的感觉,而是具有一种吸引力。就像走出非洲的早期人类,迁徙到全球各地;这样一个早期智人的世界观,或者说他对世界的感受,我觉得跟我很像。他所面对的世界似乎是遥远的,又是可及的,但又难以达到,所以天涯实际上可能也是故乡的感觉。当然这种感觉不能代替具体的研究经历,但是你突然问这个问题,我就想起来了。

郑伊看:说到具体的研究,您很早就开始关注一些跨文化现象,比如“树形图”,第一篇成文的是《丝绸之路上的跨文化文艺复兴—安布罗乔·洛伦采蒂〈好政府的寓言〉与楼璹〈耕织图〉再研究》,这也代表您研究上的一个重要转折。《耕织图》和《好政府的寓言》看上去似乎是非常遥远的两个事物,是什么样的一个机缘让您注意到这两个图像之间存在的关系?

李军:对,我觉得可以从好几个层面来说。《丝绸之路上的跨文化文艺复兴》关注的是意大利早期文艺复兴艺术,12—13世纪是中世纪最有魅力的一个时代,位于中世纪晚期,下面紧接着早期现代。社会出现了很大的动乱,比如十字军东征、蒙古西征。我对文明之间的运动、文化之间的流动和人与人之间的接触有一种天然的兴趣。但是当时我最关注的是中世纪晚期出现了很多神秘主义,有很多“异端”。

郑伊看:对,您最早关注的是方济各会的属灵派。

李军:没错。实际上我对神秘主义和“异端”的历史特别感兴趣,这种兴趣与阅读及一些西方中世纪学者的研究有关。2002—2004年我在法国访学期间,在蓬皮杜中心图书馆借了一本书,书名是《约阿希姆和他的精神后裔》(La postérité spirituelle de Joachim de Flore),共有上下两卷(图4)。大约是20世纪70年代出的书,现在估计绝版了。作者是一位法国的红衣主教,是一位大知识分子,叫亨利·德·吕巴克(Henri de Lubac,1896—1991)。这本书对我影响特别大,它实际上是一部思想史,讲述了菲奥雷的约阿希姆(法文:Joachim de Flore ;意大利文:Gioacchino da Fiore)的生平和他的思想,以及他对于整个中世纪思想和近现代思想的影响,包括启蒙运动、黑格尔历史哲学、社会主义思想、实证主义运动、俄罗斯的第三罗马、纳粹的第三帝国,等等。这些思想仍然隐藏在基督教框架之内,但其表现形态则呈现出超越基督教的态势。约阿希姆认为人类的思想和历史会经历三个时代。第一个时代是旧约的时代,上帝就像一个威严的族长或家长一样;然后是一个新约的时代,上帝变成了一个年轻人,跟人类新定了约;最后是第三个时代,涉及人类是不是有一个将来。这恰好呼应了基督教思想中的三位一体,有一个圣父的时代,有一个圣子的时代,那么,会不会还有第三个时代?

图4 《约阿希姆和他的精神后裔》书影

郑伊看:圣灵的时代。

李军:如果存在圣灵的时代,所谓圣灵的“灵”(Spirit)就是“精神”这个词;黑格尔《精神现象学》里的“精神”,这里就隐隐约约地出现了。从上帝—一个威严的愤怒的老者的形象,要毁灭人类;到耶稣—一个年轻人,为了人类而牺牲自己;再到精神,这里存在着一个身体弱化的过程。

郑伊看:权力递交的关系。

李军:对,最后可能是个儿童。

郑伊看:或者说落到了每个人的身上。

李军:或者干脆就是一个无形的东西、无形的精神,可以用一只鸽子来象征。好像精神是可以演化的,开始的时候体现在一个人格神的身上;再转化为一个爱人类的年轻人的形象;再往下,就会进入无形的精神,直接落在每个人身上。

约阿希姆预言大约在13世纪的中叶,第三个圣灵时代会降临,人类就变得有期盼了。你仔细想想,这种期盼也跟我刚才说的近望和远望的结构很接近。

郑伊看:圣灵时代总是要来,但是又还没有来,所有人都在等待第三个时代。

李军:这就是为什么历史上会反复有世界末日的预言。

郑伊看:您一开始谈的是一种空间上的召唤和诱惑,这是一种时间上的期待。

李军:虽然这次没有来,但它还要来的是吧?然后你就可以继续期盼。这个时期我对约阿希姆很感兴趣。我在2004年去了约阿希姆的家乡,还注册了国际约阿希姆协会的会员。

郑伊看:人人都可以注册吗?

李军:都可以注册。他们挺高兴的,因为从来没有中国人去过。他的家乡在意大利南部卡拉布里亚地区的一个小镇圣乔万尼·因·菲奥雷(San Giovanni in Fiore),靠近西西里了。那里有一个国际约阿希姆研究中心,它的总部设在罗马,但那个地方是它的本部。那里有一个修道院(图5),约阿希姆曾经在那里担任修道院院长,并建立了他的“鲜花修会”(Florensian Order)。他希望改革教会,让教会有一个新的面貌。尽管那里是一个穷乡僻壤,但是在12—13世纪,那里又是十字军的前沿,因为离西西里很近:它的对面就是北非,再往东就是黎凡特地区。

图5 约阿希姆在家乡圣乔万尼·因·菲奥雷建立的修道院

郑伊看:一个文化交流非常密集的地区。

李军:是的,那个地方正好位于东地中海各方势力以及拜占庭、基督教和伊斯兰教拉锯和文化交汇之处。所以他的思想和他对于后世的启示,实际上诞生于一个跨文化的前沿地带,我就觉得这个特别有意思。根据亨利·德·吕巴克的说法,后世一系列重要的思潮,就连法国大革命、俄国革命等,都是他的精神后裔,表现为它们都想要在世俗世界中建立一个“天国”。

郑伊看:一场改革。

李军:对,一场改革。不过“ 鲜花修会”在当时实际上没有多大影响,等约阿希姆死后就解散了。但是他的预言对于13世纪的两个著名修会影响特别大:一个是方济各会,另一个是多明我会,它们都是13世纪艺术的大赞助者。所以我读那些东西的时候,会不断地在想,这种思想对于艺术是否存在影响?同时期我去考察方济各会的总部阿西西,前前后后总共去过四五次。第一次是在1996年,主要是从艺术史的角度来看,我关心教堂建筑装饰和画面的关系。在现场会感觉到,那些画出来的檐口和画面外的真实建筑之间,存在一种透视关系;但这种透视关系实际上还不是焦点透视(后来我发现,这种现象也出现在新疆的克孜尔石窟;我在《“纹”与“文”》一文中讨论了这一问题)。当时我想要探寻的是画外实际建筑空间和画面空间之间的一种关系,一种画面二维空间和三维空间之间的共同的叙述关系。

第一次去看时,我完全没有约阿希姆或者方济各会的背景;我觉得这对我意义还是挺大的,就是说,你个人实际上代表了一种角度、一种感观、一个尺度,你跟空间之间会发生一种直接的关系。

一直到2002年,我第二次去法国,才真正开始做这个研究。一些西方艺术史家总会提到,乔托在阿西西的壁画与约阿希姆思想存在关联,但并没有举出强有力的图像证据来具体说明这种关系。方济各会会堂上堂北墙第一、二层讲的是旧约故事,对应南墙的新约故事;旧约故事在东墙之前停止,新约的故事延伸到了东墙;然后在南、北、东墙的最底层,即窗户下方靠近观者视线的那一层,共有28幅圣方济各生平故事。所以你要说北墙的两层壁画代表第一个时代,南墙的两层壁画代表第二个时代,南、北、东墙的底层壁画代表第三个时代也说得通,但是我一直没有弄明白,这三个时代如何在壁画中连接起来。

我便带着这个问题去考察。在现场,我发现空间的关键其实存在于东墙(图6)。东墙在整体空间中有一种叙述的能力:新约是从南墙发展过来的,它的倒数第二幅《耶稣升天》画在东墙上,表现耶稣坐在一朵云彩上,到天上去,上帝去迎接他。然后大门的另一面是最后一幅,描绘了新约中 5 旬节的故事《 圣灵降临》:圣灵以鸽子的形式从空中突破云彩降下来,下方是一个二层的屋子,圣母和门徒都在楼上,突然之间圣灵降临( 图 7)。然后往下是一个真实的建筑的灰塑檐口,接下来又是一个画面场景,表现圣方济各生平的《 泉水的奇迹》,就是说方济各跪在地上祈祷祈求泉水,突然之间山里冒出了清泉。这个场景的右侧另一边,也就是《 耶稣升天》的下方是《 圣方济各向小鸟传教》。整个东墙的壁画构成一个整体设计:上方一侧表现耶稣升到天上去;这个时候因为世间即将没有耶稣,耶稣对门徒说“ 以后你们团聚在一起,就成为我的身体”;另一侧表现众门徒团聚在一起,圣灵从天而降,两幅图像叙述中存在明显的因果关系。下方的两幅图也存在因果关系:第一幅圣灵似乎突破了建筑的灰塑檐口,降临到跪在地上的圣方济各身上,然后泉水就出现了;第二幅圣方济各给小鸟传教,小鸟怎么会听得懂人的语言呢?这就像 5 旬节圣灵降临之时,圣徒们突然开口会说世界各国的语言那样,也是一个奇迹。我突然意识到,好像这面墙才是所有叙述的一个核心:因为只有在这儿,第一时代、第二时代和第三时代才连接起来。所以,做艺术史,我们需要身临其境地去现场观看。

图6 阿西西圣方济各教堂上堂东墙图像,约1288—1305年,意大利阿西西

图7 东墙图像细节:圣灵突破建筑的阻隔进入人群

另外,那个阶段我在各种书中获得的知识,在这一时刻产生了碰撞。我突然感觉自己似乎破译了一个秘密——尤其是,这一格局在教堂的下堂又重复了一遍:圣灵落在了圣方济各的身上,他浑身放光——我想这绝对不是偶然的。当时的我获得了很大的自信,觉得自己作为一个东方人,在进入一个西方艺术史的殿堂——而且是最神圣的殿堂之一——之后,依然可以有所发现。当然,这里面还获益于一个背景,因为当时我在巴黎一大艺术史系读书,可以通过馆寄互借,接触法国乃至全世界大学所有的图书资源。我发现,一旦你有现场考察的经验,加上图书馆的资源,以及相应的语言能力,即使你是在大师如云的西方艺术史领域,也是有做事的余地的。回国之后,我就写了这篇严格意义上的第一篇西方艺术史论文,大约有5万多字。我觉得这是一个开始,但这个开始好像还是与跨文化没关系,而是我有信心可以在西方美术史自身里面,找到一个可以继续做事的机缘、一个缝隙。

如果从今天的角度来看,当时我做的工作跟一般艺术史研究者不太一样。虽然我对艺术有感性经验,但是实际上更多考虑的是思想史的背景;就是我刚才说到的那种西方精神领域的动向。我这一代从小生长在新中国的环境中,实际上少年时期也背负类似的使命感。

其实我一开始并不是想要解决一个艺术史的问题,而是带有跨学科的特点,可能与我的哲学背景有关。

郑伊看:其实您一开始感兴趣的是图像内部呈现出的思想结构及其与思想史层面的关系、它们怎么联动起来的这类问题。

李军:没错。

郑伊看:比如历史与空间。

李军:对,当时实际上还是对大问题感兴趣。

郑伊看:不过当您讨论洛伦采蒂的《好政府的寓言》时,就突然开始讨论非常具体的图像问题,可能是壁画中一处没有人注意到的细节。

李军:对,当然了,我觉得这也离不开学术史。日本的美术史学者田中英道在《光从东方来》那个书里面的一系列研究,其实按我们现在的标准来看,大部分内容还是挺粗陋的。当然,他对于欧洲绘画中巴思八文图案的研究,还是挺精彩的。我觉得这首先是一个

视野的问题。我们作为一个东方研究者进入西方艺术史研究,都是晚来者,必须仰仗他们基本的学术史;但是我们可能会带来一种短路般的灵感,一种灵光乍现。

郑伊看:带来一种新的眼光。

李军:对,把不相关的东西连接起来。田中英道的研究已经提到了《好政府的寓言》中的农事耕作图像与东方耕织图之间的关系。

郑伊看:一幅杨威(传)的扇面《耕获图》(图8)。

图8 《耕获图》扇面,杨威(传),25.7厘米×24.8厘米,南宋,故宫博物院藏

李军:他谈到了二者之间有很多表面上的相似,就这一点我觉得也挺伟大的。

郑伊看:好像在他之前没有人观察到这个相似性。他作为东方学者拥有更丰富的图像资源库,比20世纪初苏里埃他们更丰富。

李军:没错,所以这项工作田中英道事先已经做了,但他缺乏一种精微的论证,只提到二者之间有关系,但如何相关,通过什么路径相关,这些方面还没有展开讨论。

所以我想讨论二者之间的具体关系。大都会艺术博物馆2003年举办了展览《忽必烈汗的世界:元朝的中国艺术》(The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty),展览图录收录了大都会藏楼璹的《耕织图》(图9)的元代摹本,就是忽哥赤本的局部。杨威那个本子把耕图和织图拼合在一个扇面上面,所以它已经大大走样了。但是忽哥赤本的《耕织图》是比较准确的临本。其中的场景和洛伦采蒂的壁画(图10)高度的相似,几乎就是一个镜像关系,那个时候给我很大的启示,觉得这里面有文章可做。

图9 《耕织图》局部,楼璹,元代忽哥赤摹本,纽约大都会艺术博物馆藏

图10 《 好政府的功效》局部,安布罗乔·洛伦采蒂,1338—1339年,湿壁画,原件藏意大利锡耶纳公共宫九人厅东墙

郑伊看:您后来又去了壁画现场?

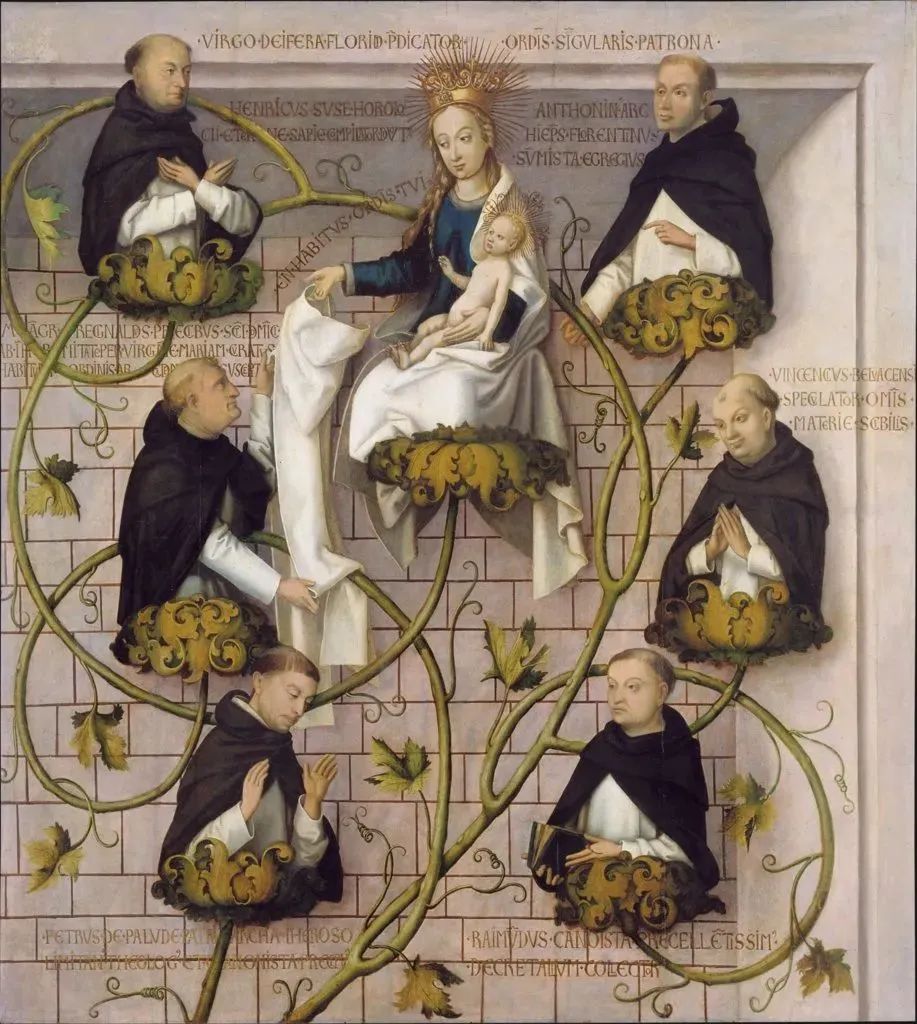

李军:是的,我估计去得比阿西西还多。我突然发现有了这样一个视野之后,就会发现完全是同一个时代的同一拨人(方济各会),他们在阿西西、佛罗伦萨和锡耶纳定制壁画,还跑到中国来,到大都建了第一个主教区。我在其中就产生了那个想法:一个故事的两种讲法。过去的研究全在一个地方打转,如果有了一条横向的线索,这个线索就跟我们直接有关。当然话说回来了,我最早产生这种跨文化的想法是在做树形图的研究时,讨论西方的这种树形图和东方的树形图之间的关系。我真正关心的是特别的阶段,15世纪老荷尔拜因画过多明我会的谱系树(图11),这种谱系树和早期巴黎圣母院或沙特尔教堂玻璃窗画上看到的“耶西树”不太一样,后者表现的是耶稣的祖先直接站在树枝上。

图11 多明我会谱系树( 局部),老汉斯·荷尔拜因,法兰克福多明我会教堂祭坛画外翼,1500年

郑伊看:一左一右。

李军:一左一右这样排列,但是在15世纪的时候,它突然变成了半身像,多明我会的门徒们,是从花果中长出来的。

郑伊看:您想到莲花化生童子?

李军:对,恰好在15世纪末,从多明我会的谱系树开始,这种树形图就变成了一个传统,我对这类图像特别感兴趣。但那个研究我没有做下去,也许我有一天还会回来做它。

当然有可能二者之间没有联系,不过当时对这个问题的迷恋把我从西方艺术史引向与东方的横向关系。当然了,我觉得更重要的是方济各会和多明我会向东方传教的线索,把西方艺术和东方艺术直接连接起来。

郑伊看:他们是14—15世纪欧洲艺术最重要的赞助者。

李军:对,两个重要的修会,传教的急先锋。

郑伊看:您在对《好政府的寓言》的研究中,花了很大篇幅去讨论这两个相距甚远的图像之间的一种关系,这种讨论也是您在跨文化艺术史方法论上的探索,它与20世纪以来苏里埃、布兹拿、田中英道等学者关于东方影响的比较研究存在很大区别。我想这种方法在后来《“欧罗巴”的诞生—焦秉贞、冷枚传派美人图与弗朗索瓦·布歇的女神形象》一文中,获得了进一步的深化。其中也包含对《耕织图》的后续研究—清代《耕织图》的新形态以及布歇对《耕织图》的挪用和改造。也涉及对东方图式存在一个“去语境化”和“再语境化”的过程,我们在做跨文化研究中经常会使用到这些方法,您称之为“另一种形式的艺术史”。您是否可以谈谈这种艺术史具体是如何展开的?我感觉在您研究的过程中,它是一点点逐渐形成的。

李军:对。我觉得这里面其实有一个连接的环节,涉及20世纪初学者的比较研究和跨文化艺术史研究之间的区别。比较研究可能会觉得两个图像之间有相似的地方,就推断它们之间存在关系,但这一关系如何来建立?是有关系还是没有关系?其实需要一些技术性的讨论。这里涉及一些形式层面的中间环节或路径,需要提到李格尔。他是形式主义艺术史的创始人,他的《风格问题》(图12)是我的历届学生必读的书目之一,这本书对我影响挺大。当然形式主义有它的局限,因为它过于胶着于一部无名的艺术史,就好像真的存在一个自律的、不需要人来叙述的艺术史,最终又变成了一个“主体”的艺术史。这里的“主体”,指一个虚构的历史主体,例如不同时代艺术形式或视觉模式的共性,以及它们之间的自律演进,好像它们是生命似的。这个“主体”并不是历史上的真实存在,而是艺术史家虚构出来的。当然,用它来理解历史事实有一定帮助;但是过于胶着于这样一个叙述框架,将之视为一种历史规律,实际上犯了一个错误。

图12 《风格问题》,李格尔,1893年德文版书影

郑伊看:这种“虚构的主体”在李格尔的《罗马晚期的工艺美术》中更明显,《风格问题》中表现得还不是那么明显。

李军:《风格问题》是李格尔早期的作品——后期他要建立体系和历史哲学叙事,这一点是我们需要警惕的。他讨论茛苕纹样在欧亚大陆几大文明之间的辗转流变,提供了一个思路:图像和图像之间是存在因果关系的,图案是可以客观分析的,可以通过它增加了什么、减少了什么、如何组合、又如何保留了一些抹不掉的痕迹等,来追踪图案流变的过程。

我认为这是李格尔研究中最具有魅力的地方,我把他看作跨文化艺术史研究早期重要的先驱人物。不过,他的方法最终走向了一个虚构“主体”的艺术史体系。

郑伊看:建立“视觉模式”也是那个时代非常流行的艺术史研究思路。

李军:没错。但他对我真的启发很大;从某种意义上看,他是我的艺术史老师。

郑伊看:似乎这种形式层面的细密分析在您早期关于历史和空间的研究中还没有那么明显。

李军:没错。因为那时候我还没有真正意识到它的意义。我觉得,李格尔可以为我们的跨文化艺术史提供一种分析的手段。比如他认为,不同地区如果出现了两个相似的图案,假如它们都是对于某一个具体物品的模仿,那么,出现相似的图案是天经地义的;但假如它们跟原型并不相像,那么我们就要追问,这两地为什么会出现相似的图案?它们之间是否存在图案之间的传播路径?

我觉得这是一个非常好的方法论,我在研究洛伦采蒂的过程中即把它当作方法论依据。两个相距遥远的图案非常相像,却找不到图案在本地所参考的原型,那么这种相像的原因,就极可能是两个图案之间存在着传播的亲缘关系。

当然还存在这么一种可能:世界各地的早期文明都可能存在一些自发出现的几何图案。比如螺旋纹,它遵循人体力学的规律,挥动一下手就会自然画出来。

郑伊看:与人体身体运动的轨迹有关系。

李军:或者与人和材料之间的互动有关。比如用金属工具就容易画出刻纹;用锤子打金属就会出现那种用模子打出来的几何图案。这类图案只要人有工具就可能会在各地自发出现。但如果涉及一些复杂的图案—图式般的组合结构,那么在两地出现相同的构图就应该不是偶然。就像刑事诉讼里面,你的脚印出现在某个犯罪现场,而这双鞋现在就穿在你的脚上,这时候你就得提供一个不在场证明。这也和今天论文的查重是一样的。你的文章一旦跟别人的文章有 70%的相似度,除非你能证明你没抄他而是他抄你,否则你就有嫌疑。

所以我想,在讨论图像之间的相似度时,我们要看到它是一个图式层面的相似,还是一个图形层面的相似。图形层面的相似,各地都有可能自发形成;但是图式层面的相似——比如洛伦采蒂壁画中的打谷场景和《耕织图》之间的相似:它们都是4个农民排成了队列,基本呈镜像关系;农民手中的连枷两个悬在空中,两个落在地上;还有草垛和鸡等细节。这个时候,我们就很难说这是纯粹的巧合。

另外,法国和意大利艺术中有表现2人用连枷打谷的,比如亚眠大教堂的浮雕;然而,洛伦采蒂所表现的4个人打谷的场面却绝无仅有;相反,4个人打谷的场面在中国却很流行,而且这一图式可以追溯到《耕织图》上。因为它们通过版画很容易得到传播,所以我们不能说因为农事活动是一样的,就会在两地自发形成相似的图像;因为它们的相似是在图式层面的,所以需要来讨论二者之间可能存在的传播途径。这一现象恰好出现在欧洲与中国开始密切交往的时代,所以,从方法论意义上来说,交往为图式的相似提供了现实的依据。

那么,一旦进入到图式的层面,我们就需要进一步观察图式层面的变化:它依据了什么?它减少了什么?它增添了什么?它改变了什么?它抹掉了什么?它又保留了什么?这些东西都可以客观地来探讨。

这就是所谓的“去语境化”和“再语境化”。其实在我刚说的这一套技术的视野之下,我首先需要讨论画家所拥有的资源。比如布歇自己收藏的中国物品,有18世纪的《耕织图》版画,有中国风男女陶瓷雕塑等;这些都可以在他的艺术创作中找到痕迹,这一过程是完全可以追踪的。

我还想特别强调一点。在艺术史研究里面有很多理论前提,其实是由一些强人学者所建构的。这些理论前提经常是不被反思或者说也不敢被反思的。比如苏立文在《东西方艺术的交汇》(The Meeting of Eastern and Western Art)中谈到了晚明时期的变形山水,他认为其受到了西方传教士带来的铜版画的影响(高居翰也有类似的观点)。那么他们的理由是什么?我仔细去思考他们推理的逻辑。他们认为晚明吴彬、龚贤等人笔下的巨型怪石透露出宋画的趣味,而为什么这种趣味恰好会在晚明复兴?契机是晚明文人主要活动于南京、杭州、常熟一带,能够看到传教士带来的铜版画中北方画派的风景,从而获得了灵感;所以北宋写实画法的复苏,只能是西方美术影响的结果。但苏立文其实并没有提供任何可以建构因果关系的证据。然而,当他谈论17—18世纪中国绘画对于欧洲艺术的影响时,所用的论证方式完全相反:他认为流传到欧洲的中国艺术是那些趣味低等的版画和工艺品,欧洲人也不能理解高雅微妙的水墨画,所以它们只会对装饰艺术产生作用,而对于欧洲的高雅艺术毫无影响。你看他在两边语境中使用的逻辑是完全不一样的。按照中国语境的逻辑,传教士的铜版画可以对中国高雅艺术(文人的山水画)产生影响;按照欧洲语境的逻辑,同样是属于通俗大众艺术的中国版画,却只能触及欧洲的装饰艺术。如果按照后一种逻辑,那么,传教士的铜版画就和流传到欧洲的中国版画一样,无法对中国主流艺术造成影响,更不用提导致晚明艺术的重大变革。我们只能说,这种论证逻辑的背后先天存在着一种理论范式,即不希望动摇欧洲艺术中根本性的东西。苏立文的研究被视为东西方文化交流的经典案例,但苏立文真正的观点是,中国对于西方的影响其实是很外围的;吊诡的是,同样外围的东西,换了语境就能够对中国的高雅艺术产生巨大影响。

诸如此类的范式,如果你不加以质疑的话,你就会中人圈套。我们需要做的工作,是将同一个逻辑贯穿始终;当然,还存在论证上的强度和说服力的问题。我觉得现在像高居翰和苏立文式的讨论,都没有建立在一个技术的精微层面上,都没有达到李格尔的高度,其实是欠缺说服力的。

还有一点我觉得更重要:跨文化艺术实际上不是为了证明谁受谁影响,谁影响了谁;而是要揭示它们之间的过程,揭示自我和他者是如何建立起来的。我关心的是这个东西。

从这个层面出发,我们可以摆脱形式主义的束缚,因为它最终要叙述一个宏大的无人称的艺术史,而我则更关心具体的建构过程。这一方面,阿拉斯这样的艺术史家对我的影响比较大。当然他讨论的隐秘的艺术史,更多与艺术家个人的经历相关。而我关注的,是一个艺术家在建构其所谓成熟的艺术风格的过程中,如何从跨文化资源中获得营养,又如何整合为一个自我身份的认同;然后在这个过程当中,他又会如何去排斥和抹掉他过去曾经接受的影响。

郑伊看:一种创作层面的策略和智慧?

李军:对,阿拉斯没有过多涉及这个层面,他主要在讨论画家的欲望和情感。

郑伊看:您刚好谈到范式的问题。这两篇文章分别围绕14世纪和18世纪,都是历史上跨文化交流最密切的时段。在其中,您重新讨论了一些传统范式研究下的关键概念,比如说第一篇中的“文艺复兴”,与我们过去理解的文艺复兴并不相同,您说的是“丝绸之路上的跨文化的文艺复兴”。想请您谈一下,您对于“文艺复兴”的不同的理解。

李军:我们知道“ 复兴”实际上是一个生物学的概念,其实和刚才谈到的那套“ 主体”哲学是一致的;“复兴”就是说“主体”再一次出生了—“主体”是那个昏睡了百年,突然又醒过来的灵魂。但是我想说什么?如果我们实际生活在文艺复兴时代,那么作为新的资源被发现的并不仅仅只有古代,还有更多的欧亚大陆的其他文化;它们都作为文艺复兴的新的资源和营养被发现,所以它们都属于文艺复兴,所以这里的“Renaissance”需要加上一个复数“s”。

郑伊看:它不只是欧洲艺术宏大叙事中的灵魂。

李军:没错,就是这样。也就是说对于文艺复兴的意大利人而言,他获得的资源有多重来源,其中一部分资源来自古代,比如说金屋的发现自然带来了罗马人的怪诞风格。与此同时,还有更多的资源来自东方。无论是中国的瓷器还是丝绸,或是伊斯兰艺术的插图、器物和地毯,这些东西作为时尚,作为礼品和奢侈品,也出现在威尼斯人、佛罗伦萨人、罗马人的日常生活里。所以,为什么叫“丝绸之路上的跨文化文艺复兴”?实际上我们可以把文艺复兴理解为一个独特的生命,它因为获得了欧亚大陆上不同的文化的营养,从而产生了一个新的面貌。

郑伊看:您关于布歇的研究标题为“‘欧罗巴’的诞生”。这里“欧罗巴”是一个双关语:她是斐尼基公主、女神欧罗巴;但她同时也代表欧洲,一个新欧洲的诞生。在这篇文章中您讨论18世纪中国对于欧洲艺术,尤其对法国艺术的塑形。您是否也可以谈一谈这个新的“欧罗巴”?

李军:对,其实我觉得在方法论层面,14世纪的文艺复兴实际上是将多种来源作为养分,进入文艺复兴的新生命里。而在《“ 欧罗巴”的诞生》中,我觉得实际上我是在进一步处理一个更加具体的问题、一个过程,也就是我刚才谈到的一个生命的自我认同、自我建构过程中那一套操作程序。我想借助于这样一种个案的方式来讨论,其中有丰富的故事可以讲,而不仅是把它匆匆地归结为一个一般性的结论。我们一般会把这个问题看成一个政治史或是心理学的问题,但是为什么在艺术史中不能同时处理这两个层面的问题?艺术是人类生命最为精微和丰富的表达,实际上它应该比政治史和心理史要有更加淋漓尽致的展示,对吧?

所以,一方面我想要反驳那些旧有的范式,它们认为中国风没有走进高雅艺术。这方面我通过图像的证据表明,中国风如何不仅影响了装饰艺术,而且同样走进了欧洲的高雅艺术(例如风俗画和历史画),塑造了欧罗巴或者维纳斯的形象。其实我就想借助这个案例来说明,欧洲在建构自我的过程之中,是如何仰仗和依据他者的。另一方面,我还想揭示,欧洲在这一建构之中,又如何排斥和隐瞒这个过程。

有时候你会发现,西方人在谈论国家是一个“想象的共同体”的时候,依据的其实是第三世界比如东南亚的经验。他们认为东南亚这些民族国家在现代化过程中,存在一个“想象的共同体”的建构过程;但好像很少有人会说,欧洲这些发达国家—比如法国、英国、德国或荷兰,他们在成长过程中也经历了类似的阶段。我想也许可以具体讨论这样的过程,那么实际上这就构成了一个人类的故事。正如我们的基因是来自人类的,但这并不影响你是郑伊看而我是李军,并不影响你是福建人而我是杭州人。一个真正成熟的人应该能够坦然承认这一点。我之所以姓李而你之所以姓郑,都是来自于父姓,你没有姓母姓,我也没有姓我母姓;再往上走,我母亲也没有姓我外婆的姓。所以,姓只呈现出一个单系的父系传统。但实际上,你所有的祖先的基因都在你身上。

郑伊看:很有意思,您刚好提到了被遮蔽的母系传统。我发现这两篇研究中与东方有关的似乎都是一个女性的形象,比如《好政府的寓言》中穿着素丝的和平女神(图13),比如布歇笔下的女子(图14),她们拥有类似的斜倚姿态,这是一种巧合吗?

图 13 《 好政府的寓言》中的“ 和平女神”,安布罗乔·洛伦采蒂,湿壁画,1338—1339年,原件藏意大利锡耶纳公共宫九人厅北墙

图14 《斜倚在躺椅上的女子》,弗朗索瓦·布歇,1743,布面油画,57厘米×68厘米,The Frick Collection,纽约

李军:我没想过这个问题。但是斜倚的形象是个维纳斯的形象,总之是古希腊罗马神话中的女神的形象。

郑伊看:似乎和东方有关系的都是这样一种斜倚的女性形象,包括您在文章中对比《史集》抄本中中国皇帝的形象—虽然表现的是男性,但也是斜倚的姿态,与正襟危坐的父性的形象形成了一个对比。

李军:对。到了18、19世纪,尤其是19世纪,在外销画、通草画、玻璃画里面都出现了类似的形象。表现斜倚的女性,手持烟枪或者抱个孩子,带有一些色情的意味。

郑伊看:其实在外销欧洲的物品中,很多男性也被表现成一种妩媚的姿态。我感觉这种雌雄同体的气质,也是中国风带来的一个刺激。会让我想到那个时期英国流行的“通心粉”形象——带有女性气质的花花公子。中国风似乎松动了原本那种宏大叙事、正襟危坐的文化。

李军:对。这我同意。异域形象给他们提供了一个契机或是窗口。一些诲淫诲盗的故事会借助于遥远的背景,投射西方人的想象。这就是跨文化的意义所在。不过从方法论层面,我不是很同意仅用异国情调、想象这样的字眼去形容中国风。因为这种方式实际上有一个依据,即存在一个幻想之外的现实。它还是一种叫作实在论的思维。因为有了实在,然后就有了想象,想象不过是实在的一个表达。但实际上我们可以换一个思路,比如说唯名主义的方式,也就是说想象本身(作为个别)并不是实在(作为共相)的一个扭曲的表达;想象本身就是一种真实的存在;它满足了人们的真实的愿望,调节人际关系,发挥真实的作用。

郑伊看:而不是一种仅存在脑海中的东西。这其实也是和传统研究中国风的范式有关,把中国风置于一个想象的空间里,好像它对现实完全不起作用。

李军:对,这就是一个实在论的范式,很多东西都被排斥掉了。

郑伊看:变成一个边角料。

李军:而且实际上我们的思想和行动往往会被想象改变,想象会改变未来的现实。所以,如果我们把这一点纳入考量范围,就会对那个时代有一些更充分的认识。

郑伊看:从刚才所谈可以感觉到,您在尝试改变以往的文艺复兴、中国风的研究范式,从中国的视角出发去重新书写,也就是故事的另一种讲法,它呈现出的可能是历史的另外一种面貌。当然从一个叙事的角度看,这样的重写工作可以发生在世界历史的三个时间段——汉唐、宋元、明清。您觉得这种重写会形成一部新的世界史,还是只存在于历史的一些片段中?

李军:我觉得首先需要改写现今的艺术史,其中存在着很多误区,一些因为立场和前提而被规避掉的事实:比如西方过去对中国风的理解就没有涉及18世纪的高雅艺术。实际上,离开东方,西方也不存在。一定需要有一个东方视角的西方,这个工作肯定要做。而长期以来所建立的那套西方艺术史,实际上是西方视角的西方艺术史。作为主流的西方艺术史具有普遍性,而东方艺术反而是国别史,是特殊的。

这一块可以用统一标准来写。如果说东方是建构的,那么西方也是建构的;如果东方是个想象的共同体,那么西方也一定是个想象的共同体。当标准统一之后,艺术史的叙述会更接近于事实。我们的工作是把被掩盖的东西揭示出来,把颠倒的东西纠正过来。

这样一种世界艺术史是需要我们来参与写作的,因为我们具备独特的资源。但如果从跨文化艺术史的角度来说,我们现在习惯于做很多个案,容易形成碎片化;那么,如何能够把它们组织在一起?我觉得需要呼唤一种宏大叙事。当然,这种宏大叙事不可能包罗万象,好像研究者是一个更客观的上帝,这其实不可能。但我觉得,至少需要容纳不同的主体,或者说不同的意识、不同的叙述单位。比如像年鉴学派那样把历史划分为长时段、中时段和短时段;比如我们可以从作者的眼光、读者的眼光、本地人和外来者的眼光出发,分别叙述。

郑伊看:对,这个很有意思。

李军:对吧!每个部分所叙述的是有限的,但总体应该容纳不同的视角和眼光,然后它们会组合成一个故事。我觉得这时候有点像写小说了。

郑伊看:这让我想到福克纳的《喧哗与骚动》,他让不同的主角跳出来叙述,通过不同的视角将一个故事讲了四遍。

李军:对,不过当然小说是另外一回事,小说体现的还是作者一个人的意志。我是觉得,也许我们需要做一个复调的艺术史。当然我们这是在谈论理想。

郑伊看:目前跨文化研究的方法是从个案出发,试图在历史层面做更具体、深入的研究工作,但它容易陷入碎片化的倾向。所以,我们如果想走向一个整体的历史该怎么做?

如果有这样的一个艺术史,我们应该如何去分章结构?比如全球艺术史其实还是按照国别史来划分的,在一个承认既有边界的基础之上进行补充和丰富。

李军:这就是我说的叙述的问题。

郑伊看:全球艺术史其实仍然存在一个主体叙事,那么研究工作需要把主体之外的叙述补齐,把它们都纳入主体叙事中。但跨文化艺术史的思路并不强调边界,那么从整体来看,它的起承转合应该如何划定、如何描述?您刚才提到的那个思路我觉得很有意思,我想可能完全不按照我们原有的一套逻辑处理。

李军:对,你也要摆脱你的自我的某个思维定式,好像总是要为古人代言。这个时候,其实我们也可以设置一个角色,比如研究者是不透明的,我们在盲人摸象,我们也把摸象的过程展示出来。我们可能是完全错的,这也是一种研究层面的物质性。

郑伊看:在介入研究的过程中,承认我作为当代人的“不透明”的目光,这个本身其实就是一种跨文化的尝试。

李军:但是仍然要留有余地。这个余地并不是谨慎,而是我现在还没有想好这个事情。

郑伊看:我们可以留下痕迹。

李军:我们也可以讲不同的故事。以陶瓷为例,我们可以讲一个物质的故事:讲陶瓷如何烧造,就像是回溯火山爆发的过程,从而产生一些偶然的变化,变成了一个美学的东西,比如说窑变、开片;然后,我们还可以讲述它被接受的故事,甚至它被毁灭、被修补、被重新烧制,变成了另一件东西的故事。就像我们身上的骨骼,其实是来自多少万年以前的物质,但它们最终都呈现在我的身上。这个角度是一个长时段的故事。

然后我也可以讲述一个以作者为主体的故事。我们就像阿拉斯那样去还原,把这个作者当成罪犯,我可以讲他怎么样隐瞒、怎么样做手脚、怎么样欺骗。我的意思是说,一旦同一个对象从不同的角度观察,可能就有不同的故事可以讲述—它们都是针对同一个对象生发的。

总之,我觉得可以把一个东西做得特别充分,不仅仅是巨细无疑,什么都表达,而且要转换立场和思维。也就是说,最终它指向了哲学层面的问题:世界到底是什么?我是谁?这样做起来多有意思!尽管我目前还没有做到这个程度。这是我下一步要考虑的问题,做一个复调的艺术史。

郑伊看:哈哈,从跨文化的艺术史到复调的艺术史,下一本书的名字有了。这是一个很宏大的计划。

李军:如果总是以一贯的思路做下去,最终一定会显示局限,你自身也会厌倦的。你会怀疑自己老是在替古人代言,其中到底有多少是你自己的想法,多少是古人的?

郑伊看:研究者总是需要刻意把自己给抹掉。

李军:没错。

郑伊看:如何在研究中保持这种公开性,也是个蛮有意思的话题,这其实不只是跨文化艺术史的问题,也是整个人文学科研究的问题。我们总是想把自己的痕迹去除,但真相往往是,研究者和他的研究对象之间有很亲密的关系。

李军:没错。所以我们不如把它变成一种公开的写作方式,这样反而会呈现出更多的可能性。这样的话,也许对于我们的人生也会有帮助。

郑伊看:对。我觉得这是个充满魅力的研究走向,很期待您未来的探索。接下来的两个问题都是和您的社会实践相关的。您在策划湖南省博物馆的展览“在最遥远的地方寻找故乡——13—16世纪中国与意大利的跨文化交流”(图15)中,首次将跨文化研究的思路以视觉的形式呈现在展览中,想请您谈谈这次展览中您的经验和感受。

图15 “在最遥远的地方寻找故乡——13—16世纪中国与意大利的跨文化交流”展览海报

李军:我觉得展览也是一种写作,只不过它是用实物来写作;但是写作的方法可以千差万别。展览归根结底是一种分享,一种与观众共鸣的方式。当然如果研究上有新见,展览也会随之变化。我想以后做一系列的小型展览。大型展览有很多限制,但小型的展览可以做得更精致,更具实验性。

但有一点我很明确,展览也是一种艺术史的写作。当然也可以反过来说,艺术史实际上也有一个空间形态。我经常讨论两者之间的关系。

郑伊看:这也是一个历史与空间的关系。最后一个问题与您的艺术史教学有关,在央美担任人文学院院长期间,您实施了教学上的改革。是否可以谈谈,这种跨文化的视角如何融入具体教学以及整体学科结构?

李军:在教学结构层面,有的时候需要考虑是国别在先,还是跨文化、跨国别在先。比如人类的迁徙,这种全球化的流动就是跨国别在先;但如果从学校学科建设的角度来说,情况会有一些不同。比如我在央美人文学院担任院长期间,努力建构一个世界艺术史的不同板块。首先西方有4个板块:古代、中世纪和文艺复兴、17—18世纪、19—20世纪。然后有南亚和东南亚板块,有日韩或东亚的板块,有伊斯兰和伊朗板块,还有俄罗斯和东欧板块。不同的板块由专业的老师来承担教学和科研。但这个教学板块结构,实际上是在我从事跨文化艺术史研究之后才建构起来的,其实它背后还隐藏有国别史或文明史的框架。

因为一方面,有时候你想要跨文化,你首先得要有自主的领域然后再去跨;但是另一方面,你的目的又是要去破除国别的边界。

所以我想最好的方式是同时做两件事,也就是一个故事的两种讲法。在我个人的研究经历中,这两个方面也是同步进行的。比如我是在研究意大利文艺复兴艺术史的过程中,伸发出来了跨文化的思路;但在有了跨文化的视野之后,我又再回头做达·芬奇的研究。

郑伊看:达·芬奇的研究是一个特别有意思的例子。您一开始讨论的并不是一个跨文化的问题,而是在研究的过程中逐渐又发现,还存在一个东方视角。

李军:当时我已经做了很多年的跨文化美术史了,所以我就想做一个不跨文化的。

郑伊看:哈哈,结果又跨上了。

李军:对,结果又跨上了,就是这么回事。从学科建设角度来说,我一直在说,美术史应该有一系列经典作品的研究。人类文明史上所有伟大的经典我们都需要涉猎,填补空白。但只有这部分又是不够的,我们还需要在范式上创新,经典研究和跨文化研究之间是齐头并进或相互促进的关系。当然,里面还是要区别,有些部分有跨文化内容,有些是没有的。我们不能戴着一个有色眼镜去看所有文化现象。我原来说一个故事的两种讲法,现在我说,一个故事可以有无数种讲法。