“稻作与东方文明”线下特展中日学术交流活动纪要

字号:T|T

2024-11-12 15:14 来源:浙江考古

方向明所长主持

郑云飞研究馆员翻译

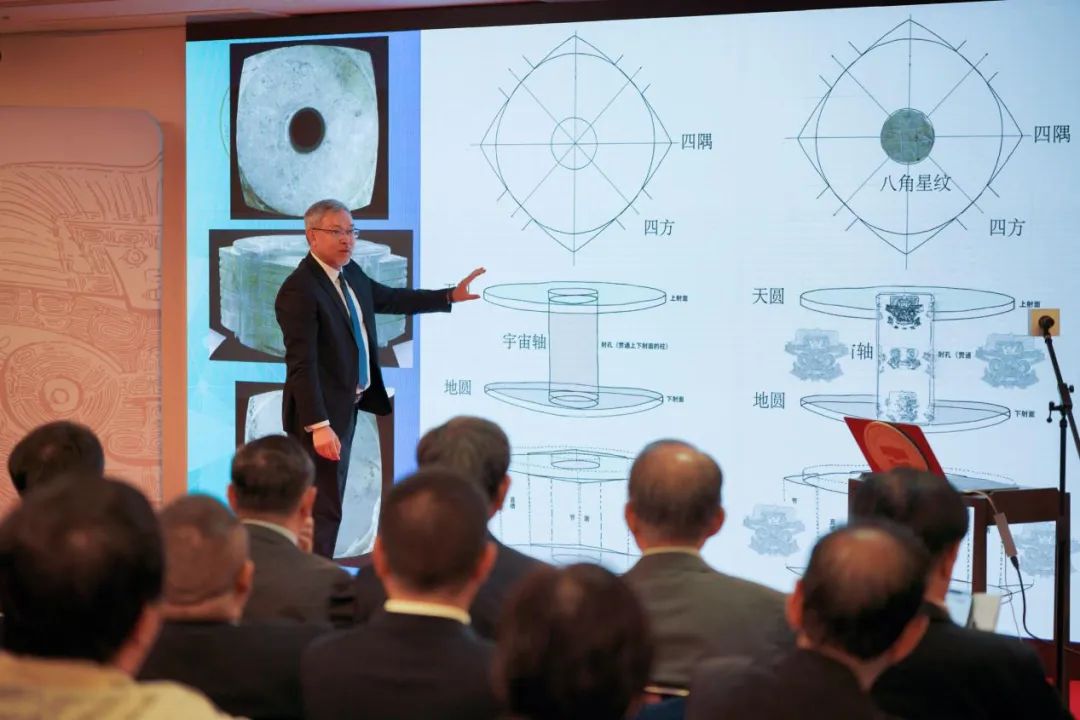

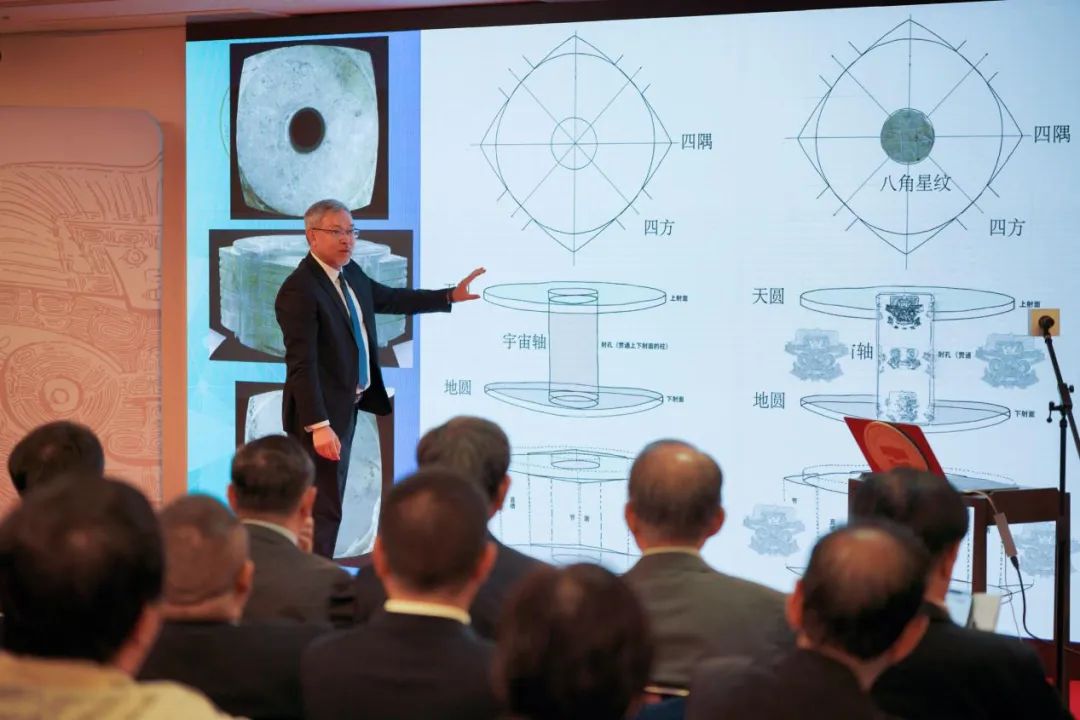

学术研讨会现场

张森汇报

仲召兵汇报

陈明辉汇报

郑云飞研究馆员汇报

方向明所长汇报

中村慎一先生评议和总结

方向明所长主持

郑云飞研究馆员翻译

学术研讨会现场

张森汇报

仲召兵汇报

陈明辉汇报

郑云飞研究馆员汇报

方向明所长汇报

中村慎一先生评议和总结