讲好丝路故事 续写中巴文明交流新篇章

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。为充分发挥丝绸之路文化特色,讲好丝绸之路故事,9月8日,由甘肃省人民政府和巴基斯坦国家遗产与文化部指导,故宫博物院、甘肃省博物馆、巴基斯坦国家遗产与文化部考古与博物馆局主办的“香远溢清——巴基斯坦犍陀罗艺术展”在甘肃省博物馆开展。此次展览为第六届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会主题展览之一,将持续至12月8日。

展出文物

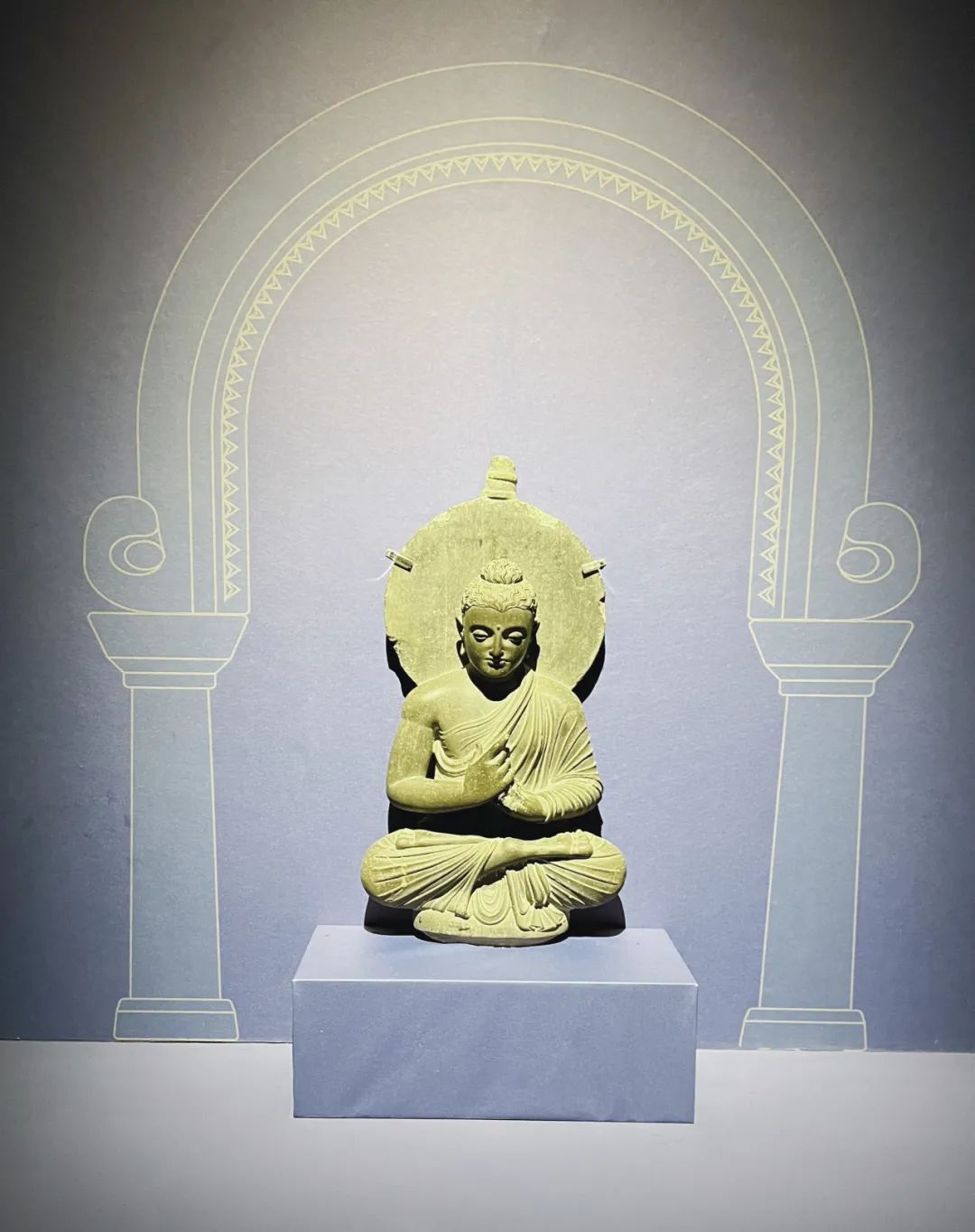

展览展出文物212件(套),包括来自巴基斯坦国家博物馆、伊斯兰堡博物馆、斯瓦特博物馆、白沙瓦博物馆、洪德博物馆、迪尔博物馆、塔克西拉博物馆7家博物馆馆藏的173件(套)犍陀罗艺术精品和故宫博物院馆藏精品30件(套),以及甘肃省博物馆珍藏的9件有浓厚犍陀罗艺术特征的文物珍品。既有来自犍陀罗核心区开伯尔-普赫图赫瓦省的博物馆珍贵藏品,也有保存完整、国内罕见的十六国鎏金铜佛坐像,现存北凉石塔中保存最完整的国宝级文物——高善穆石造像塔,中国早期佛教壁画的代表作品——天梯山石窟北凉彩绘菩萨像壁画等,完整诠释了文化交融大背景下犍陀罗艺术的多元文化面貌及其深远影响力,充分展现了中国与巴基斯坦文化艺术交流历史的源远流长。

古代犍陀罗位于印度次大陆西北部,即今天巴基斯坦和阿富汗东部地区,中心地点为巴基斯坦的白沙瓦。这里曾是古代陆上丝绸之路连接南亚次大陆的重要枢纽,是地中海文明、伊朗文明、印度文明的交汇之地。公元1世纪,来自古希腊的雕塑艺术和本土的佛教文化相融合,形成了独具特色的犍陀罗艺术并通过丝绸之路不断的传播融合,呈现出无与伦比的活力与创造力,在亚洲文明传播史上产生过深远影响。犍陀罗艺术与中国传统文化的交流交融主要有两个途径,一是通过古代西域,经甘肃河西走廊传入中国,至迟于东汉末年(公元2世纪),形成了既有中国本土文化特色,又极具犍陀罗风格的中国式佛教造像,直到北朝晚期,在山东青州佛教造像上的“曹衣出水”式样还保留着犍陀罗风格;二是在犍陀罗艺术影响下的克什米尔、斯瓦特、笈多等风格造像艺术进入中国青藏高原,为我国藏传佛教造像艺术提供了养分。

中巴两国均属于丝绸之路上的文明古国,两国文化艺术交流史源远流长。此次展览从犍陀罗艺术入手,以点触面,陈述一个多元的、直观的与中华文化因素有着千丝万缕联系的巴基斯坦,旨在铭记过去,思考当下,让文明交流互鉴成为增进两国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。

展览分为“香遍国:多元文化下犍陀罗文明的诞生(公元前1世纪-公元5世纪)”“犍陀罗艺术的辉煌(1-5世纪)”“犍陀罗艺术的余辉(6-14世纪)”三个单元,以古代犍陀罗文明发展的脉络,体现了犍陀罗艺术在丝绸之路沿线文明的不断交流互鉴中焕发的活力与创造力,及其在推动佛教造像艺术的发展和佛教传入中国并逐渐本土化的过程中扮演的重要作用。

故宫博物院院长王旭东表示,犍陀罗艺术展此前在故宫博物院展出时,取得了良好的社会反响,深受观众的喜爱。甘肃省博物馆位于丝绸之路之要冲,汇集了包括汉唐丝绸之路精品、佛教艺术瑰宝等在内的大量珍贵文物,对于展示文明交流互鉴的展览有着天然的优势。为此,故宫博物院与甘肃省博物馆通力合作,在习近平主席提出“一带一路”倡议十周年之际,乘着第六届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会的东风,再次举办此展览,希望让更多的观众能够领略这一艺术的风采,以及古老丝绸之路在文明交往史中的非凡意义。

巴基斯坦伊斯兰共和国国家遗产与文化部秘书长胡迈拉·艾哈迈德表示,此次展览不仅仅是一次文物的展示,更是巴基斯坦和中国之间永恒纽带的生动见证。两国联合举办展览不仅体现了铸就于历史和当代的牢不可断的联系,而且将塑造我们的未来。展览将为两国做出的促进相互间文化了解、增进人民友谊的承诺增添浓墨重彩的一笔。希望这次展览能激励我们继续搭建文化互相理解和欣赏的桥梁,为巴基斯坦和中国之间更深入的合作创造未来。让我们共同努力,继续照亮丝绸之路,照亮这条友谊之路、相互尊重之路、共同繁荣之路。