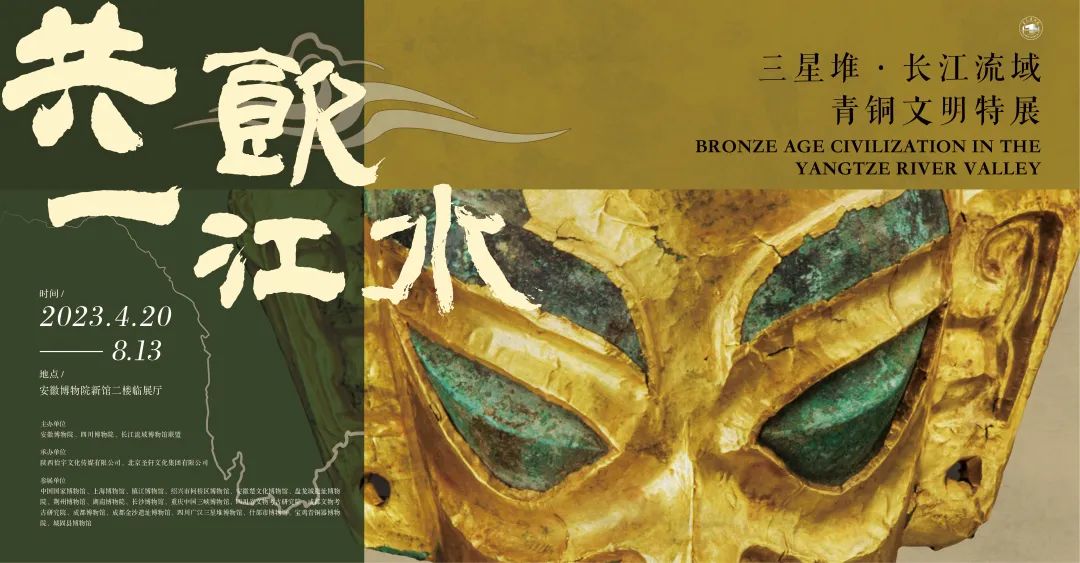

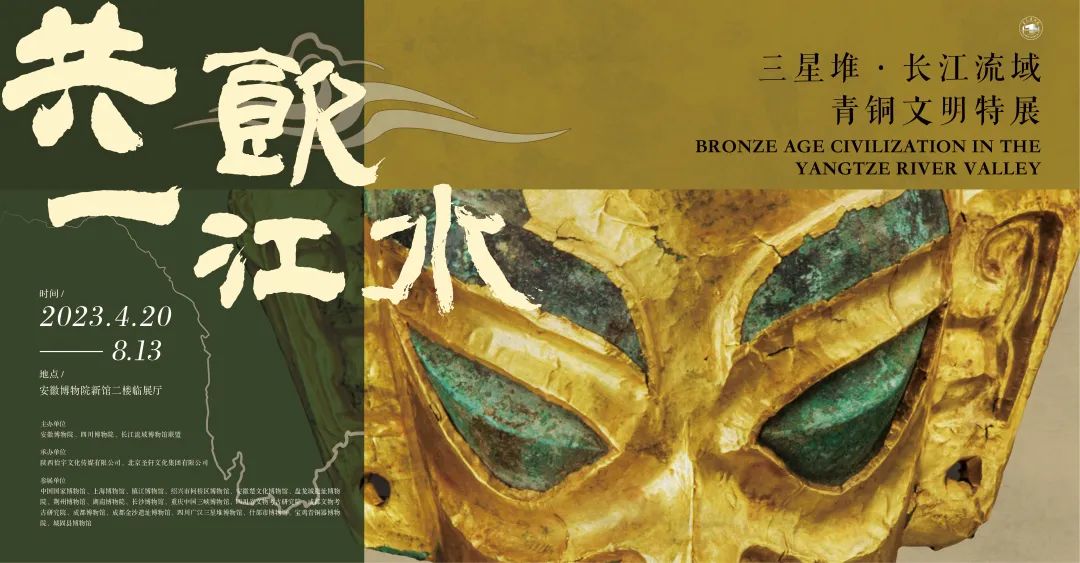

展讯 | 共饮一江水——三星堆·长江流域青铜文明特展

字号:T|T

2023-04-18 08:57 来源:文物之声

共饮一江水——三星堆·长江流域青铜文明特展

展览时间:2023年4月20日—8月13日

展览地点:安徽博物院新馆二楼临展厅

近日,安徽博物院联合四川博物院、长江流域博物馆联盟及全国近二十家文博单位共同推出“共饮一江水——三星堆·长江流域青铜文明特展”。展览将于4月20日在安徽博物院对公众开放。

据了解,此次展览共展出自商代至战国珍贵文物140余件(套),文物类型有青铜器、金器、象牙器、玉石器、原始瓷器等多种,包括三星堆戴金面罩青铜人头像、金沙遗址博物馆藏鱼纹金带,安徽博物院藏吴王光剑,宝鸡青铜器博物院藏秦公镈等。涵盖巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化等特色的青铜文化体系。

三星堆青铜人头像上包贴金面罩,说明当时的古蜀人已视黄金为尊。专家认为作为常设于宗庙的祭祀神像,在其面部饰以黄金,其目的或许并非仅仅为了美观,而是在宗教祭祀活动中具有特定的功用。

铜面具通常是镶嵌、装置在相应的躯体或宗庙里其他物件上。在祭祀仪式中,代表祖先接受祭祀祈祷。其过分外凸的眼睛造型特征,可能与蜀人始祖蚕从“纵目”的传说相关。《华阳国志》记载:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王,死做石棺石椁,国人从之,谓纵目人冢也。”

金沙遗址共出土金器90余件,数量巨大,制作精良,其造型和图案具有强烈的象征意义,蕴含着丰富的古蜀文化信息。金沙遗址出土的金器与三星堆遗址出土的金器,在造型、风格上保持了一致,由此证明金沙遗址在文化上是对三星堆文化的承袭。金沙遗址金器不仅是通天应神的神器,也是古蜀先民们神祇信仰与祭祀文化传承关系的物证。此件金带做工精致,金带窄长,表面平整,呈下短上长的倒梯形。纹饰采用錾刻工艺,正面由2条首向外,尾相对的鱼纹组成。

占卜是古代祭典中的一项重要仪式,卜甲是占卜活动的重要工具。古蜀人用钻(凿)的方式在龟甲的一面钻出不透的孔,然后用火烧灼此处,另一面就会产生裂纹(兆),再根据这些裂纹(兆)判断要卜问事情的吉凶。金沙遗址祭祀区中一共发现了21片卜甲,其中最大的一件长50厘米,为迄今为止国内发现较大的卜甲之一。如此数量众多的卜甲体现了当时金沙遗址所在地祭祀活动的兴盛。

滚滚长江,延绵万里。长江两岸及各干支流,造就了从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉。商周时期,在充分汲取中原青铜冶铸技术的基础上,立足于自然环境与本地文化传统,长江流域先民开拓创新,创造各自系统发展、极具地域特色的青铜文明。

铜罍的主要用途为盛酒器。此器有盖,直口,束颈,鼓腹,圈足。盖饰立体昂首蟠龙,角上出枝杈,形似十字,前足踞于盖顶,盘尾为盖。肩上浮雕身鼻卷曲的夔龙,口下有小夔纹,尾后有鸟纹。肩两侧一对兽首衔环耳,双耳间饰羊首。肩、腹以宽弦纹带分割,腹饰大口巨目的兽面纹,下腹一侧有兽首鋬。圈足饰夔纹。通身以细云纹填地。

秦公镈、秦公钟不仅体形较大、造型精美、纹饰华丽,而且铭文非常重要。由铭文可知铸器者应为秦宪公之后——秦武公,内容颂扬了秦公先祖的功德和铸器者自己励精图治、勤于国政的事迹。秦公镈、秦公钟铭文对春秋时期秦国的铜器断代有着重要意义,证实了《史记·秦始皇本纪》中关于“文公、静公、宪公”三代世系的记载,为研究秦早期历史提供了可靠的实物资料,也为秦都平阳提供了重要的线索。

铭文篆法方圆兼施,行笔遒美流畅,结体大屈大伸,疏密有致,逸秀大方,体现出一种成熟美的韵味,也是书法艺术难得的珍品。

青铜文明,交相辉映。安徽地跨江淮,长江由西南向东北斜贯全省5个市12个县。商周时期,安徽地区作为中原和南方诸国的过渡地带,是文化交流的重要枢纽,创造了独具特色的江淮青铜文明。先民们博采众长,相互影响,共同建构了中国青铜时代绚丽辉煌的文化主体。

吴王光剑 春秋 安徽博物院藏

吴王光,即吴王阖闾(在位公元前514—公元前496年),春秋五霸之一。此剑身近格处铸有“攻敔王光自作用剑, 余以至,克肇多攻”两列16字铭文。此剑保存基本完好,至今依然十分锋利,其铭文是吴王光剑中最长的一篇。

余以至,克肇多攻”两列16字铭文。此剑保存基本完好,至今依然十分锋利,其铭文是吴王光剑中最长的一篇。

此尊呈鸳鸯形。“鸳鸯”长颈低首,头顶有冠,束翅展尾,带蹼的双脚并立,臀部下垂,其有一根螺旋形支柱,恰构成器物三足。为典型的具有吴国特色的青铜器。

铜人 西周 宝鸡青铜器博物院藏

两个铜人手执物件的样子,与三星堆青铜立人执物的样子非常相似。

左侧男铜人为站立状,男相,光头圆脸,颧骨突出,额头较窄,细眉大眼,鼻子宽大,两臂举至右上方,似有所握,呈圆环状。身着对襟袍服,交领垂于胸,窄长袖,腰部束带,其下有“蔽膝”。铜人衣下缘有方孔,应是插在木质座上。

右侧女铜人为半身立像,女相,圆脸尖颌,额头较窄,额顶有三叉形铜发饰,双耳硕大,面部隆起,颧骨突出,尖鼻头,胸脯丰满,腰身修长,双手置于身侧,似有所握呈圆环状。着披肩及宽袖窄口的对襟袍服。铜人下身有椭圆形銎口,应插立于木座上。

长江流域所见的一件件精美器物,不仅是艺术、生活与技术的载体,也是华夏文明文化交流、文化传承和文化认同的见证。

余以至,克肇多攻”两列16字铭文。此剑保存基本完好,至今依然十分锋利,其铭文是吴王光剑中最长的一篇。

余以至,克肇多攻”两列16字铭文。此剑保存基本完好,至今依然十分锋利,其铭文是吴王光剑中最长的一篇。