讲座回顾|李庆新:唐宋时期广州的外国人与外侨社区

2022年12月7日下午,广东省社会科学院海洋史研究中心李庆新研究员应广州市文物考古研究院邀请做了题为《唐宋时期广州的外国人与外侨社区》的讲座。此次讲座是“广州考古·名家讲坛”系列2022年第12讲,也是“只此绚丽——广州出土汉代珠饰展”配套学术活动。讲座由易西兵院长主持,采用线上方式,通过广州市文物考古研究院微博平台、文博圈微信公众号直播。

讲座纪要如下

壹 番禺都会的“荒外”族群

广州是秦汉时期国内著名商业都会,南海北岸最大的贸易港口,海上丝路之路重要发祥地。史书有记载,例如《淮南子·人间训》记述秦军5路征百越,其中一路“处番禺之都”。《史记·货殖列传》列举国内9个“都会”,番禺“珠玑、犀、瑇瑁、果、布之凑。”《汉书·地理志》亦记载国内7个“都会”,粤地“处近海,多犀、象、毒冒、珠玑、银、铜、果、布之凑,中国往商贾者,多取富焉。番禺,其一都会也。”公元前112年 ,汉武帝平南越后,遣使远航黄支国,贯通东西方的海上丝绸之路开辟。

结合广州南越文王墓、南越王宫署遗址、两汉时期的墓葬、北部湾徐闻、合浦的汉墓、越南南部泰国湾的俄厄(Oc-èo)遗址、马来半岛的三乔山(Khao Sam Kaeo)遗址等考古发现,可以看出,公元前数百年,番禺就是中国南海与印度洋世界海上贸易的主要港口之一,与东南亚地区有海上的物资与人员交往。

公元1世纪前后 南海周边-东南亚海域主要考古遗址。珠江口湾区:番禺;北部湾:徐闻、合浦。泰国湾:俄厄(Oc-èo)遗址;马来半岛:三乔山(Khao Sam Kaeo)遗址。

广州汉墓出土不少外国人形象陶俑,说明两汉广州在官府或富贵人家,就有来自“荒外之国”的人群居留,可能从事某些事务性、服务性劳动。

魏晋南北朝时期国家分裂割据,南方政权重视东南沿海开发与海洋经略,“四海流通,万国交会”,“舟舶继路,商使交属。166年,大秦王安敦(马可·奥勒略·安东尼诺皇帝,Marco Aurelio Antonino)派使团由海路来到日南,向汉朝贡献。226年,大秦贾人秦论来到东吴的交趾,太守吴邈派人送到首都建康,觐见孙权。282年,大秦国派使臣出使西晋王朝,经海路来到广州。”杜佑《通典》指出,唐以前印度“西与大秦、安息交市海中,或至扶南、交趾贸易。”所谓“南土沃实,在任者常致巨富,世云:‘广州剌史但经城门一过,便得三千万’”。《隋书》卷31《地理志》下:“(南海)所处近海,多犀、象、瑇瑁、珠玑、奇异珍玮,故商贾至者,多取富焉”。

常到交广地区外国商客和僧徒主要来自天竺、罗马、康居等国,有些商客“久停广州,往来求利”,成为广州早期的外国侨民。康僧会,其先康居人,世居天竺。其父因商贾移于交趾。天竺僧人求那罗跋陀、求那跋摩(译名功德铠)、求那跋陀罗(译名功德贤)、僧伽跋陀罗(译名众贤)、达摩菩提等海路来广州。波罗末陀(真谛)在广州居留达12年,译经49部,开创了摄论学派,对佛教义学贡献很大。564年,真谛在广州逝世。

贰 东方大港的“海中蕃夷”

唐代广州贸易繁盛,文献记载甚多。《新唐书·王锷传》说:“广人与夷人杂处,地征薄多牟利于市。”真人元开《唐大和上东征传》记载天宝年间鉴真和尚东渡遭风漂流,行至广州所见,有来自天竺、波斯、东南亚地区的商舶,有师子国、大石国、骨唐国(即昆仑)人,以及不同肤色的白蛮、赤蛮等“往来居住”。10世纪阿拉伯文献也记载,“从巴士拉、锡拉夫、阿曼、印度诸城和闍婆格群岛、占婆和其他王国驶来的船舶载其商品和货物逆江而上。”

唐代广州人数较多、势力较大的族群主要有:

1、波斯人、大食人

7世纪后期,已有不少波斯人、大食人在广州城经商。《旧唐书·肃宗纪》记载,武后光宅元年,发生商胡杀死广州都督路元睿等10余人的事件。《旧唐书·西戎波斯传》记载,乾元元年,波斯人与大食人“同寇广州,劫仓库,焚庐舍,浮海而去。”《新唐书·卢钧传》则记载,开成间,卢钧为岭南节度使,其时广州“蕃僚与华人错居,相婚嫁,多占田,营第舍;吏或橈之,则相挺为乱。”可见商胡势力之大,大到敢于挑战官府、甚至谋乱的地步。

新罗僧人慧超《往五天竺国传》记载:(大食人)“常于西海汎舶入南海,向师子国取诸物,所以彼国云出宝物。亦向昆仑国取金。亦汎舶汉地,直至广州,取绫、绢、丝、绵之类。”《唐大和上东征传》记载,天宝间,海南大首领冯若芳,“每岁常劫取波斯舶二三艘,取物为己货,掳人为奴婢。其奴婢居处,南北二三日,东西五日行,村村相次,总是若芳奴婢之[住]初也。”

法国学者J.索瓦杰指出,唐代西亚与印度、远东的国际航运终点是波斯湾东岸的尸罗夫,这是一个大转运港,混杂居住着波斯人和阿拉伯人。首批侨居中国的阿拉伯人,原籍大多是阿曼人。苏莱曼《中国印度见闻录》记载唐末黄巢攻打广州,“仅寄居城中经商的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒,就总共有十二万人被他杀害了。”马素第(MAS?ūdī)《黄金草原》也记载此次事件,“在面对刀剑的逃亡中死于兵器或水难的穆斯林、基督徒、犹太人和祆教徒共达20万人。”这里的12万、20万数字当属夸大,但是当时居住广州的外国人为数众多则是毋容置疑。

2、天竺诸国人

南亚印度诸国,汉时为身毒国,或曰摩揭陀、婆罗门,与东南亚海上交往甚早。费瑯(Ferrand)指出:古时室利佛逝与占婆、柬埔寨“同为印度移民繁殖之地。”印度人的移殖与文化传播,在东南亚各国出现一个影响深远的“印度化时代”。

印度与中国贸易交往至少可追溯到公元前4世纪。他们在广州从事商贸,在宗教领域尤其活跃。武后时中印度高僧极量(梵名般剌密帝)来到广州,在制止寺与乌苌国沙门弥加释迦、罗浮山僧怀迪、前宰相房融,一起翻译《灌顶部》之《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》。唐代来过广州的天竺诸国僧人还有若那跋陀罗、般剌若、释智慧、释跋日罗菩提、乾末多罗等。

由于宗教信仰原因,天竺是佛教信徒的朝圣之地,拜佛求经的香客和学者们络绎不绝地往来于中印之间,而广州在天竺诸国中也享有很高的知名度。义净《大唐西域求法高僧传》记述天竺室利笈多大王为“支那国僧”造“支那寺”,注云:“支那即广州也。莫诃支那即京师也。”。王邦维先生解释说:支那,梵文Cīna。莫诃支那,梵文Mahācīna,意译大支那,或伟大的支那。两词意义并无根本区别。此处以支那称广州,以莫诃支那称京师,可能只是因为京师是天子所居,更表示尊敬之意。提婆佛呾罗,梵文Devaputra,意译天子(义净原著、王邦维校注:《大唐西域求法高僧传校注》)。赞宁《宋高僧传》“极量傳”称:“释极量,中天竺人也,梵名般剌蜜谛,此言极量。怀道观方,随缘济物,展转游化,渐达支那”。“支那”下注云:“印度俗呼广府为支那,名帝京为摩诃止那也。”

3、南海诸国人

南海诸国人主要指中南半岛和海岛东南亚地区各族群,多属马来人,也叫“昆仑”。慧琳《一切经音义》“昆仑语”谓:“上音昆,下音论。时俗语便,亦曰骨论,南海洲岛中夷人也。甚黑裸形,能驯服猛兽犀象等。种类数般,即有僧祇、突弥、骨堂、阁蔑等,皆鄙贱人也。国无礼义,抄掠为活,爱啖食人,如罗刹恶鬼之类也。言语不正,异于诸蕃。善入水,竟日不死。”《岭外代答》称:“西南海上波斯国,其人肌理甚黑。”

唐宋时期广州的南海诸国人,“昆仑奴”多来源于买卖,亦有通过朝贡进献内宫者,还有从事贸易的富商大贾。

第一种情况:与中古时代奴隶贸易及蓄奴之俗密切相关。《隋书·食货志》所谓:“岭外酋帅,因生口、翡翠、明珠、犀象之饶,雄于乡曲者,朝廷多因而署之,以收其利。历宋、齐、梁、陈,皆因而不改”。张星烺;“唐代之昆仑奴,皆由阿拉伯人输入中国。”张籍《昆仑儿》诗云:“昆仑家住海中洲,蛮客将来汉地游。语言解教秦吉了,波涛初过郁林洲。金环欲落曾穿耳,螺髻长卷不裹头。自爱肌肤黑如漆,行时半脱木绵裘。”朱彧《萍洲可谈》:“广州富人多蓄鬼奴,绝有力,可负数百斤……谓之昆仑奴”。

第二种情况:与唐朝和南海诸国朝贡关系相关联。《隋书·真腊传》记述真腊国人亦“昆仑”之属,“形小而色黑,妇人亦有白者,悉拳发垂耳,性气捷劲”。陶榖《清异录》记载后主时后宫有“波斯女”:“年破瓜,黑腯而慧艳,善淫,曲尽其妙。鋹嬖之,赐号媚猪。”以往学界对此波斯女是“西域之波斯”还是“南海之波斯”有争议,看来较大可能亦属“南海波斯”。

第三种情况:从事商业贸易的生意人。《旧唐书·王方庆传》记述武则天时,广州因“地际南海,每岁有昆仑乘舶,以珍物与中国交市。”上世纪90年代以来,印度尼西亚海域相继发现印坦沉船、井里汶沉船,都是东南亚国家前往南汉贸易、满载而归返航途中沉没的商船,大量出水遗物,为研究10世纪前后南汉与东南亚国家关系、海上贸易,特别是东南亚商人提供珍贵的实物资料。

叁 蕃坊社区与蕃胡社会

一般认为,广州蕃坊形成于唐天宝初年。开天盛世,中外贸易臻于顶峰,国际间人员流动频繁,居留置业,遂形成蕃商聚集的社区。顾炎武《天下郡国利病书》说,“自唐设结好使于广州,自是商人立户,迄宋不绝,诡服殊音,多流寓海滨湾泊之地,筑石联城,以长子孙。”

1、蕃坊位置

曾昭璇先生在《广州历史地理》一书对唐代蕃坊有详细的描述。蕃坊位于广州城外西郊,范围包括今广州市中山路以南、人民路以东、大德路以北、解放路以西一带,以光塔街及其附近为中心。现在广州的怀圣寺、光塔等历史建筑都是这一时期遗留下来的历史遗产。

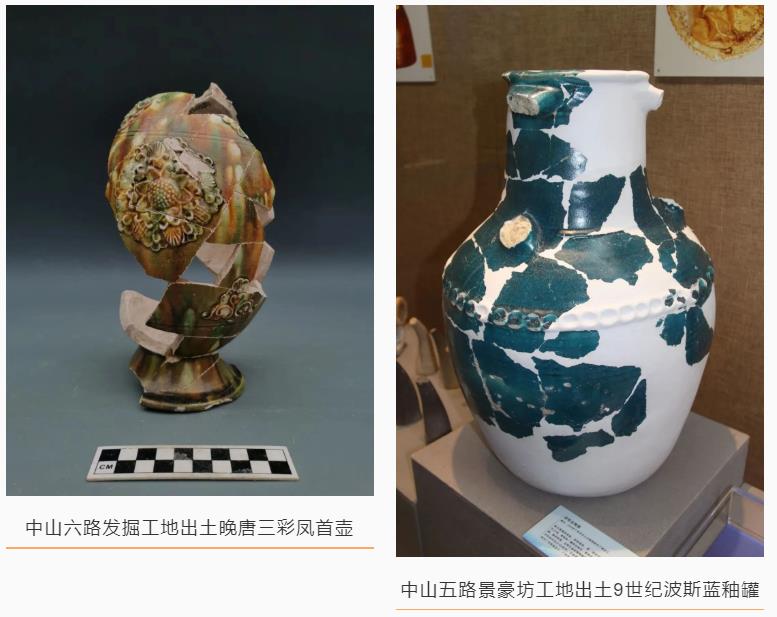

2018年8月至2019年7 月,广州考古工作者在解放中路以东、惠福西路以南的解放中路安置房项目考古发掘,出土各类文物近3000件(套),大量晚唐五代南汉陶瓷器和十数件木履,,还有骨器、陶瓷、纺织等手工业生产的文物,以晚唐五代时期居多。

2018解放中路安置房考古发掘项目出土的部分文物

2020年12月,中山六路新宝利大厦西侧工地出土汉以来各时期陶器、瓷器、铜器、铁器等各类文物2500余件,为宋代大型建筑基址。

上述考古遗址,位于唐代广州城西南,毗邻蕃坊,是人烟密集的居民区、商业区、手工业作坊区。出土遗物不少带有异域气息和异国情调,展现了广州蕃坊周边市井特有的海国风情。

北宋广州三城建设,蕃坊被纳入西城。明郭棐《广东通志·城池》记载,熙宁四年,广州修西城,周十三里,开七城门,面向珠江,蕃坊及周边地区纳入西城之内。这个城区濒临珠江,面向南海,开“航海”“善利”“阜财”之门,是广州三城中的贸易重心,繁华之区。如果说明中叶以后广州形成“东村西俏”“南富北贫”的城市格局和景观,那麽唐宋时期广州城市功能结构已开其端。

2、蕃胡社会

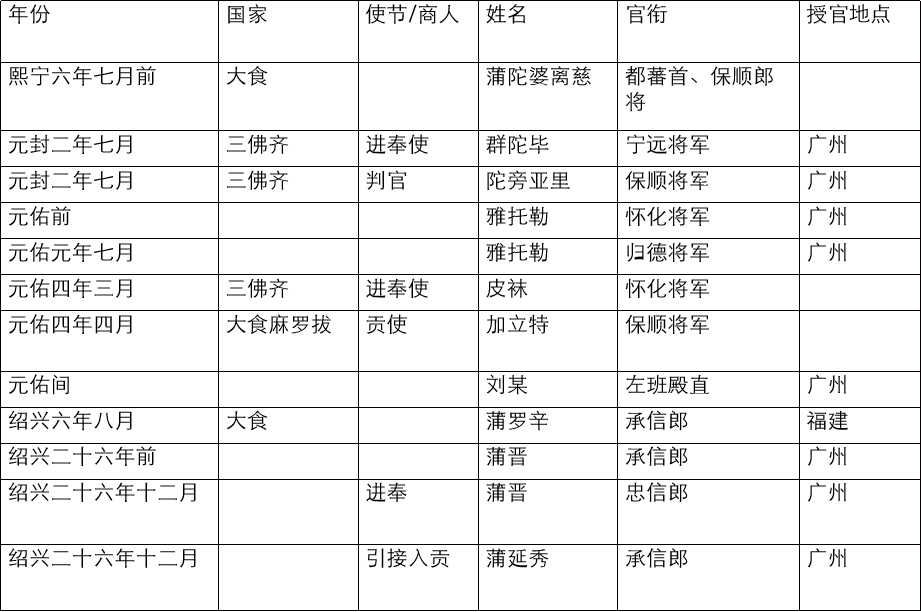

唐代经南汉至宋元时期,各朝代官府大体上都采取鼓励贸易的开放政策。吴兰修《南汉金石略》收入南汉陈守中《匡圣宏明大师碑铭》,碑文称大宝六年,后主刘鋹命内侍监李托至翁源云门寺迎僧人文偃真身入宫,“许群僚士庶,四海蕃商,俱入内廷,各得观瞻。”。可见南汉朝廷对蕃商是颇有优待的。宋代广招海外商客,奖赏“招诱舶货”有成效的外国商客,甚至授予官位,这对增进中外海上交往与广州贸易,均有积极作用,也为蕃坊与外侨社会发展提供良好的环境条件。

宋熙宁至绍兴间广州、福建外国使节、商人授官表

中世纪经济史家汤普逊(James Westfall Thompson)谓,9—12世纪的400年中,中国坎富(即广府,广州)的“阿拉伯殖民地”(蕃坊)和中国人间的政治关系,除了9世纪末一度微有裂痕外,继续保持着和睦状态。世居广州的蕃胡逐渐融入广州本地社群,完成本土化过程,成为广州的“城里人”,广州本地人口中也存在着所谓的“土生商胡”(“土生波斯”或“土生大食”)了。

1、蕃胡自治

唐朝依照基层社会治理的里坊制度,在外国侨民聚居区设置蕃坊,委任“蕃客大首领”以自治。蕃客大首领又作“蕃长”、“番酋”,与西北陆路入华的商主“萨宝”类似。宋人朱彧《萍洲可谈》称:“广州蕃坊,海外诸国人聚居,置蕃长一人,管勾蕃坊公事,专切招邀蕃商入贡,用蕃官为之”。

国内外学者对此多有关注。如巴拉兹所言:“在广州,外国人居住在一个专门地区,以河流为界,和中国人的城市分开。这个区域叫蕃坊,由一个蕃长来领导,蕃长是中国政府任命的,负责处理外国人之间的争端”(巴拉兹:《唐代经济史论文集》上卷)。

日本学者石见清裕认为,蕃长职能有三项:一是“纳泊脚,禁珍异”等贸易事务;二是指导做宗教祈祷、仪式、寺院建设等宗教管理;三是处理诉讼等司法活动等。(《唐代外国贸易在留外国人をめぐる诸问题》,《魏晋南北朝隋唐时代史の基本问题》)

2、信仰自由

如前介绍,蕃坊族群复杂,相处和谐融洽,但信仰各异,保持着多元宗教,伊斯兰教、佛教、景教、摩尼教、祆教皆有流传。信仰伊斯兰教的穆斯林人多势众,显然是主流。美国汉学家谢爱华(E.H.Schafer)指出:“在广州的外来游客中,有许多居住在城内(按:唐代应该城外)专门为外国人划定的居住区内;来自文明国家的公民(例如大食人、僧伽罗人等)与文化教养较低的商贾们(例如白蛮、乌蛮等)都居住在这里,而且他们之间的交往都很密切。在这里,你会发现信奉正统宗教的外国人与信仰异教的外国人之间的关系相处得也很融洽,例如印度的佛教僧侣和什叶派穆斯林之间的关系就是如此。”(《唐代的外来文明》)

怀圣寺 ,光塔

3、蕃汉通婚

在广州比较宽松开放的社会环境里,各国侨民经商营业,长期居留,发家致富者自然不少,继而求田问舍,占田营第,成为基层社会不可忽视的力量。《新唐书·卢钧传》记载开成间广州“蕃僚与华人错居,相婚嫁,多占田,营第舍;吏或橈之,则相挺为乱。”《太平广记》收录唐裴铏传奇,记述贞元间崔炜在“波斯邸”出售大食国“阳燧珠”,老胡人以十万缗收购,携归大食。所谓“波斯邸”,即波斯商人经营生理的商住两用的店铺宅邸。

4、开宗立族

广州蕃坊族群杂居,蕃汉通婚,世代繁衍,逐渐依照中国传统宗法制度建构盘根错节的宗族社会,这是蕃坊社会的一个重要转变。关于南汉皇族刘氏的祖籍与族属究竟是汉人、还是阿拉伯人后裔、还是蛮夷?作为一个学术话题,至今受到学者关注,折射出了中古时代广州的蕃胡势力很大,族群地位不断提高,某些精英地位上升到社会上层高位。

朱彧《萍洲可谈》记载北宋元祐间广州蕃坊刘氏娶宗女,日本学者藤田丰八、桑原骘藏对刘氏是否蕃胡后裔各持已见,互相质疑,也反映了广州蕃胡大族的存在。起家广州、后来迁居泉州的阿拉伯商人蒲氏家族,宋元间也是广州一大族。

5、民事纠纷

唐前期《唐律疏议》规定:“诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。”

蕃商社区是个特殊的基层社会,随着贸易发展与外侨居留增多,中唐以后广州贸易各种纠纷、矛盾不断出现,甚至激发暴力冲突,商业、财产等民事纠纷更十分常见。苏莱曼《中国印度见闻录》记录了晚唐一个原籍呼罗珊(Khurasān)蕃商,运载商货,到广州做生意,为市舶宦官所侵犯。该蕃商不服,进京告御状。皇帝下令广府的长官了解实情,证明呼罗珊商人所告属实。皇帝乃将宦官招回京城,狠责一顿,没收其财产,革去职务,罚其看守皇陵。

韩愈《唐正议大夫尚书左丞孔公(戣)墓志铭》记载:元和间广州“蕃舶之至泊步,有下碇之税;始至有阅货之燕,犀珠磊落,贿及仆隶,公皆罢之。绝海之商,有死于吾地者,官藏其货,满三月,无妻子之请者,尽没有之。公曰:’海道以年计往复,何月之拘,苟有验者,悉推与之,无算远近。”孔戣对蕃商遗产继承旧例加以修改,在法律上是保护外商财产权益的一大进步。

唐文宗《大和八年八月二十三日敕节文》,对保护外商财产权益又有更新进展。该敕令,为后周显德五年七月七日敕条所沿用,入宋收入《宋刑统》《户婚律》中“死商钱物”条。

1988年西安西郊沣登路南口出土了大历、建中间任岭南节度使的张伯仪所进“死波斯伊娑郝银壹锭”银锭,可与孔戣墓志铭、大和敕文相印证。

唐宋时期官方对外商财产保护及遗产继承之法是不断细化、不断完善的,有助于改良营商环境,促进了中外贸易,对于侨居广州的蕃商而言,也创造了有利营业与生计条件。

6、行旅交通

蕃商浮海而来,行走各地,需要官府发放的“过所”,即通行证。苏莱曼《中国印度见闻录》记载:如果到中国去旅行,要有两个证明:一个是城市王爷的,另一个是太监的。在路上,有关哨所要检查这两种证明。为了不使其白银或其他任何物品有所丢失,某人来到中国,到达时就要写明:“某某,某某之子,来自某某宗族,于某年某月某日来此,随身携带某某数目的白银和物品。”这样,如果出现丢失,或在中国去世,人们将知道物品是如何丢失的,并把物品找到交还他,如他去世,便交还给其继承人。

7、公益事业

蕃胡长期定居,成为广州人口的一份子。某些势要之家、精英分子热心公益事业,为城市发展作出了贡献。《宋会要辑稿》记载,侬智高乱后,熙宁四年,广州修西城,大食勿巡国进奉使辛押迤罗“进助修广州城钱银”,宋朝没有接受。然而据《大德南海志》程矩《学田记》记载,熙宁七年,辛押迤罗“捐资建蕃学,以完斋宇,复售田以增多之,其数亦捋富之人;且愿置别舍,以来蕃俗子弟,群处讲学。”广州海珠北路天庆观原有宋碑《重修天庆观记》,记录了三佛齐商人捐资修建天庆观的事迹。

8、其他习俗

各国侨民服食日用,物产生计,皆保持传统习俗,各具特色。蔡鸿生先生指出,古代波斯舶养信鸽传递信息,《开元天宝遗事》记述张九龄少年时,“家养群鸽,每与亲知书信往来。九龄目为飞奴。时人莫不讶之。”可见养鸽之俗也传到广州。

西方一些医术,随着传教士传入中国。李珣《海药本草》:“秦医云:槟榔二枚,一生一熟捣末,酒煎服之,善治膀胱诸气也。”秦医即大秦景教医师。

房千里《投荒杂录》称,“顷年在广州番坊,献食多用糖蜜、脑麝,有鱼俎,虽甘香而腥臭自若也。”刘恂《岭表录异》记载了广州的西亚、地中海世界特产“波斯枣”的种植及果实。

埃及的波斯枣

肆 几点认识

1、唐宋时期东方大港广州是面向南海的对外贸易与国际交往的中心,也是东西方人文交流的重要枢纽。广州的繁荣,体现了唐朝的强盛,宋朝的富有,展示了这个时代中国的强劲实力,自信胸怀、开放气魄和高度文明,广州在中古时代国家对外交往、东西方交流中具有重要地位。

2、唐宋时期广州市场体系通过“广州通海夷道”覆盖西太平洋-印度洋世界,远达西亚、东非地区,与东南亚室利佛逝、南印度、斯里兰卡、大食帝国巴士拉 、尸罗夫等港口,建立直接或间接的海上交通,成为“阿拉伯商人的荟萃之地”,“尸罗夫商人聚集之地”,还有天竺、南海诸国人等聚居,广州人口结构呈现出“广人与夷人杂处”的国际化特点。官方仿照里坊制度在外国侨民聚集的新市区设置蕃坊,大体上实行族群自治,尊重各族宗教信仰和习俗;各族群互相通婚,和睦相处。唐五代时期,蕃坊处在广州城外,宋代则划入城内(西城),各族群在城市化、本地化过程中实现从外国侨民到本地编户齐民的身份转型,最终融入地方社会,为城市经济发展、文化交流作出贡献。

3、从世界史与长时段角度看,跨国跨地区人口流动与迁移是常见现象。古典时代迦太基人、希腊人在地中海世界建立起许多商业“殖民”点,公元1世纪以后印度人在印度洋乃至中南半岛的印度化港口形成了居民区,唐宋时期中国广州、泉州等地形成外侨聚居区蕃坊,在胶州半岛、扬州等地也出现“新罗坊”。作为外侨管理制度,蕃坊制度是唐宋时期市舶制度的一部分,也是国际贸易城市基层社会管理的一种特殊制度,影响深远,明中叶以后“广中事例”下葡萄牙人居留澳门,清代“广州制度”下形成的广州商馆区,在外侨管理上,都可以从古代蕃坊制度找到渊源。

讲座最后,李庆新研究员就古代外商在广州语言交流,明清海禁时代外商的居住,光孝寺、六榕寺与佛教传播、海上丝绸之路的关系等问题与网友进行了热烈的讨论交流。