新疆呼斯塔遗址2021年度考古发掘新收获

其中,遗址核心区由已经完全揭露的房屋建筑群,房屋建筑群外围的院墙(二者共同构成总面积达5000余平方米的院落),以及可能完全包围了院落的城墙构成(图二、图三)。

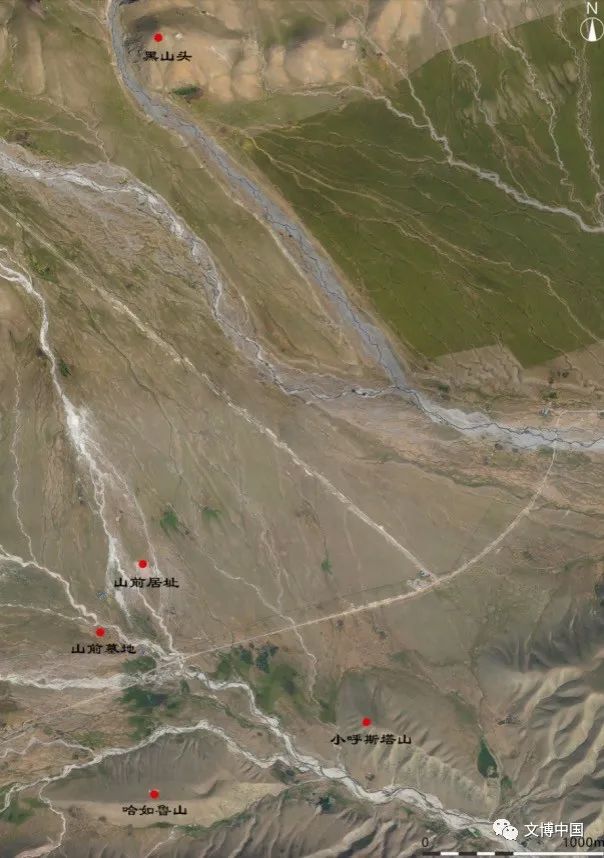

图二 呼斯塔遗址核心区城址及2021年度发掘地点

2021年,在以往工作的基础上,中国社会科学院考古研究所与新疆文物考古研究所合作,再次对呼斯塔遗址进行了发掘。本年度的发掘工作集中在遗址核心区,主要包括:

第二,对院落之外的城墙进行了勘察和发掘。勘查和发掘表明,城墙基本闭合,城圈呈不规则的长条形,南北最长500米,东西最宽150米,面积约6万平方米。在布设探沟寻找西城墙的过程中发现,西城墙西侧存在一道与城墙大体平行的石墙,其北端通向城址西侧的河道,当为自河道向城内引水的挡水墙,其与西城墙共同构成一道引水渠(图六)。此外,在疑似西城门的西城墙中部缺口处的发掘表明,城墙内侧存在一道分渠,以及两道平行的通向一处石构建筑的支渠(图七)。将来对该用水建筑的发掘有望解决呼斯塔城址的性质问题。

除此之外,还对城址附近的一处墓地进行了发掘。该处墓地位于城址西南部约500米处,地表可见青铜时代的塚墓(库尔干)16座,本次选择了其中一座,即Z1进行了发掘。Z1主体由东西成行的5座石围墓(Z1M1~5)构成,同时在主体墓葬的北、东侧还存在4座附属墓葬(Z1M6~9)和1座祭祀坑(Z1K1)(图八)。其中M1规模最大,结构最复杂,系一座由内填土石的双圈石围墙、入口,以及以隔墙分成的前后室构成的建筑单元,其结构布局与城内居住区此前发掘的房屋建筑几乎完全相同(图九)。其他墓葬显系M1的简化形式。墓葬模仿房屋建筑的现象,是此次发掘的重要发现之一。

除了墓葬结构与城内房屋建筑相似之外,与墓葬中出土陶器纹饰相似的陶片在城内亦有发现,这说明城址与墓葬的年代大体相同(图十)。不仅如此,该墓葬区是距城址距离最近的一处青铜时代墓地。虽然距离较近,但城址位于大呼斯塔河冲积扇的扇缘处,墓葬位于小呼斯塔河冲积扇的扇缘处,二者以一条季节性河流相隔,且城址所在的大呼斯塔河冲积扇的扇缘处无墓葬,墓地所在的小呼斯塔河冲积扇的扇缘处无居址,这说明无论是在自然地理单元方面,还是在功能区划方面,城址与墓葬均相对应。由此确认,此处墓葬区是一处城址所属的墓地。

从出土遗物以及以往积累的碳十四数据看,呼斯塔遗址核心区主体遗存与欧亚草原地带安德罗诺沃文化晚期阶段遗存的面貌相似,年代大概在公元前1600~1500年左右。此外,在南院门的门道内发现了青铜时代末期的文化层和陶片,其有可能代表了南院门封堵之后,城址继续使用的阶段。这说明呼斯塔城址从安德罗诺沃文化时期到青铜时代末期一直持续使用,并有所改造。这对于研究安德罗诺沃文化的发展走向,以及欧亚草原东部地区青铜时代中期向青铜时代末期过渡的一系列学术问题,具有非常重要的意义。

连续5年的考古发掘,明确了呼斯塔遗址核心区系青铜时代一处保存完整的,面积达6万平方米、存在复杂的水利设施,并且包括相应墓地在内的城址,这在欧亚草原上尚属首次发现。呼斯塔城址位于河流冲积扇的扇缘位置,依据山势、水势,利用河流冲击形成的卵石带修建而成,虽经历年的洪水,但未受严重侵袭,其主体结构乃至外围水利设施仍保存完好,这显示出呼斯塔居民对自然环境的适应和改造能力,特别是对河流综合治理的能力。

从城址规模上看,呼斯塔遗址无疑是博尔塔拉河流域青铜时代的一处中心性聚落遗址。遗址内出土的马、牛、羊等大量动物骨骼遗存显示出畜牧业在居民生活中的重要性,但呼斯塔城址的性质——属于一处由特定等级人群居住的政治中心,还是一处以畜牧业生产或其他手工业生产(如冶金)活动为主的经济中心——需要今后对城内大面积未揭露区域的考古勘探和发掘来解决。此外,欧亚草原东部特别是新疆以往的考古发现表明,呼斯塔墓地的“排墓”现象具有显著的区域性特征,至于这种现象的起源和发展,及其代表的社会文化意义,尚待进一步研究。