缘何放弃渭北祖陵区|考古专家揭秘霸陵选址白鹿原

原载《考古与文物》 2021年第1期

引用请参考原文及出处

2011年,笔者曾与焦南峰合撰《西汉帝陵选址研究》一文,系统分析了西汉帝陵选址受到诸如传统葬俗、风水思想、政治形势以及皇帝个人好恶等诸多因素的影响

一

汉文帝为汉高祖庶子,公元前180年即位。当时,高祖、惠帝已入葬咸阳原,形成祖陵区。文帝却放弃此地,另择新址,营建霸陵。个中原委,史无明载,后世学者颇多研究考证,其观点不外两种:其一,西汉帝陵按昭穆排列,文帝继兄而立,其陵位与惠帝安陵均为穆位,无法安排,故只能另辟新址

这两种观点都涉及到昭穆制度,根据文献记载,先秦时,这种制度多用于宗庙

汉文帝时,为规划祖先陵园寝庙,丞相韦玄成提出按照“昭穆”规划宗庙:“臣愚以为高帝受命定天下,宜为帝者太祖之庙,世世不毁,承后属尽者宜毁。今宗庙异处,昭穆不序,宜入就太祖庙而序昭穆如礼。”

笔者以为,汉文帝霸陵选址白鹿原主要原因有三:其一,解决薄太后的丧葬礼仪问题;其二,政治需要,即扼守交通要道,防御东方诸侯;其三,文帝个人情感因素的影响。

二

汉文帝之所以离开咸阳原祖陵区别葬他处,其首要原因应当是为了解决其母薄太后的丧葬礼仪问题。

史书记载,文帝之母薄氏原为秦末复立的魏王豹妾妃,汉三年(公元前204年)魏王豹死,刘邦“见薄姬有色,诏内后宫”

在中国古代,坟墓是墓主留在世间的最后遗迹,反映着墓主的终极地位和最后的荣耀。《周礼·春官·冢人》载:“以爵等为丘封之度与其树数。”

汉初对丧葬应当已有制度性规定,《史记》记载:“高帝崩,孝惠即位,乃谓叔孙生曰:‘先帝园陵寝庙,群臣莫习。’徙为太常,定宗庙仪法。”

根据考古资料来看,西汉帝陵陵区只有皇帝和皇后的两座陵墓是主墓,其墓葬形制为带有四条墓道的“亞”字形,地面有高大的封土(一般在30米左右),陵墓周围有大量外藏坑。其他嫔妃姬妾、贵族大臣的墓葬规制则一般是“甲”字形墓葬(个别为“中”字形),封土高度10多米,大多无外藏坑

如果薄氏要入葬长陵,大概只能以后者的规制修建陵墓。这样的墓葬形制,明显贬低了已被尊为皇太后的薄氏。倘如此,我们勿作他论,仅从情感上来讲,文帝都是绝对不能接受的。史书记载,薄氏进入汉宫之后,“岁馀不得幸”,后来一个偶然的机会,刘邦“召而幸之”“一幸生男,是为代王”。代王刘恒生于汉五年(公元前202年),至汉十二年(公元前195年)高祖去世的七八年间,按理说,他应当有机会与父亲一起生活相处。但问题是其母薄姬“希见高祖”

薄氏母子当时的处境凄冷,却也因祸得福,“高祖崩,诸御幸姬戚夫人之属,吕太后怒,皆幽之,不得出宫。而薄姬以希见故,得出,从子之代,为代王太后。”

在汉文帝之前,秦昭襄王嬴稷的情况与其颇为相似。嬴稷是秦惠文王的庶子,“惠王卒,子武王立”,“武王取魏女为后,无子。立异母弟,是为昭襄王。昭襄母楚人,姓琇氏,号宣太后。”

前朝旧事,文帝应该有所耳闻。仿照秦昭襄王的做法无疑是一个打破僵局的办法。文帝霸陵离开咸阳原祖陵区,另择新址。其母薄氏则以“近孝文皇帝霸陵”

三

汉文帝以别葬他处的办法解决了薄太后的丧葬礼仪问题,但霸陵选址白鹿原却是由当时的政治形势决定的。

汉初,政权的威胁主要来自两个方面:其一,东方的政治势力,即六国旧贵族和异姓诸侯王;其二,北方的游牧部落,即匈奴。为了消除这些威胁,汉朝的建立者高祖刘邦采取了不同的措施。面对异姓诸侯国这一明显的威胁,刘邦在被迫分封不久,就确立了逐一翦除的方针,经过8年的不懈努力,到他去世前,几乎将其消灭殆尽,这个威胁可以说基本消除。但六国余孽妄想复辟的不稳定因素,依然存在。另外,来自北方匈奴的威胁,因为实力不足,无法消除,后虽以“和亲”的办法避免了大规模的冲突,但匈奴仍不时南侵抢掠。这些问题,汉帝国在短时间内没有能力彻底解决,只好采取防范的措施来化解。皇帝陵墓的选址必然会为当时的政治服务,因为其附设的陵邑可以形成一种有效的防范手段。

汉高祖刘邦将陵墓建在与京城长安仅一水之隔的咸阳原上,“长陵位于长安正北,控制着北向甘泉宫的驰道。由甘泉宫所在的云阳再向北,有直道直通北边长城防线。”

汉文帝即位时,其父兄以陵墓的形式已经在京城北侧建起了一个缓冲地带,但长安以东除了关中东部的函谷关、东南的武关之外,却再无屏障。一旦关隘陷落,京城即危在旦夕。秦末,刘邦攻破武关,进军霸上。秦王子婴很快就“素车白马,系颈以组”

长安以东的防御严重不足,但威胁却不断加剧。上文提到,高祖将异姓诸侯王逐一翦除,但他却没有在其地盘设置中央直辖的郡县,而是分封同姓诸侯国。这些同姓诸侯国逐渐变为汉朝廷的反动因素。汉文帝即位前,齐王刘襄就曾兴兵西向,威胁京城长安。尽管其矛头是针对擅权谋篡的吕氏集团,但仍然被认为是反叛中央的军事行动。当时,率汉军阻击的大将军灌婴在诸吕已被诛除,齐国也已退兵的情况下,依然严厉问责唆使齐王起兵的齐国中尉魏勃,一向勇武的魏勃居然“股战而栗”

为防止长安受到来自东方的直接威胁,必须控制交通要道,缓冲压力,屏卫京师。在此情形下,文帝可选的措施之一,就是仿效乃父高祖刘邦,在关键位置修建陵墓,并设置陵邑,迁徙民众,形成京城屏障。

如此,霸陵的选择就只能在长安以东,其位置则必须是东西交通要道的咽喉部位。

秦末,刘邦破武关,降子婴,入咸阳。灭秦后,除派兵把守函谷关外,亲率汉军主力“乃还军霸上”

关于霸上的具体位置,学界意见不一,辛德勇认为:“隋以前的霸上当指今谢王庄、王家围墙、上桥子口一带(西安市东北郊——笔者注)”

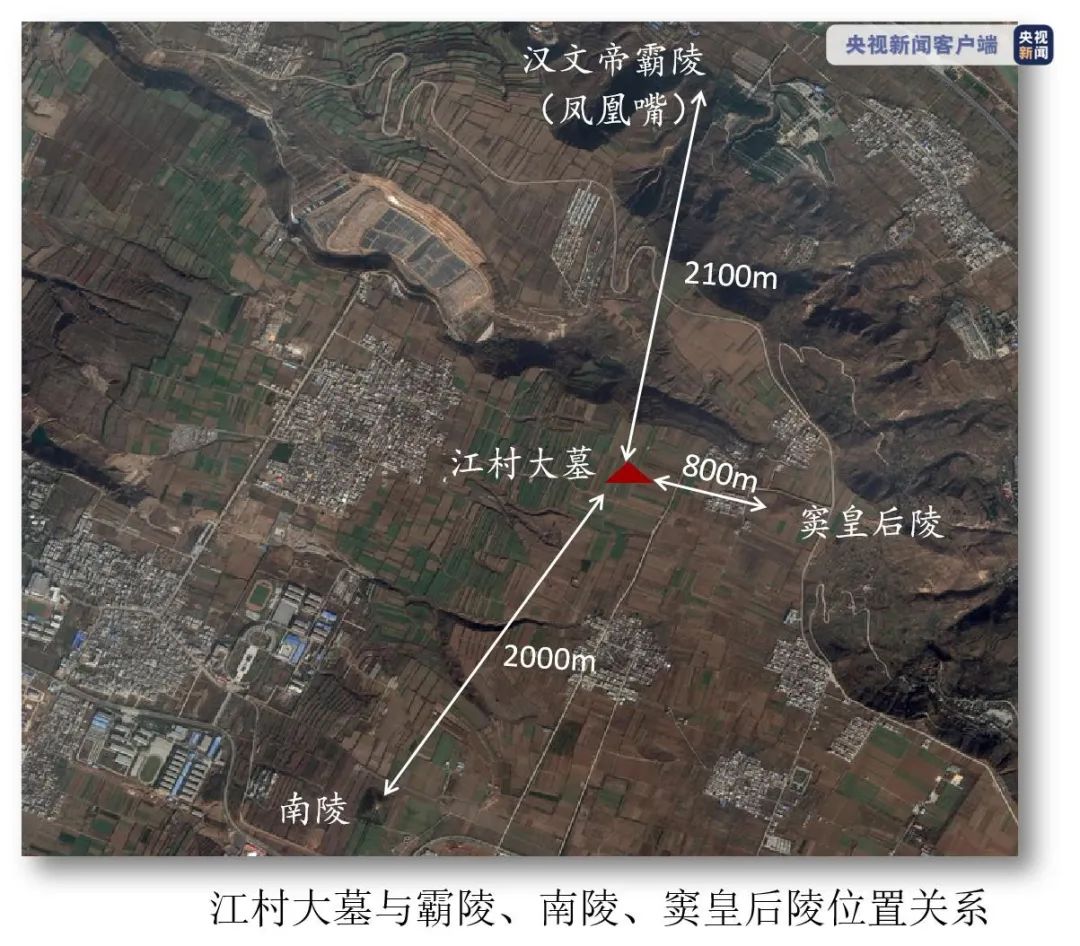

汉文帝正是基于以上考虑,将自己的陵墓建在了白鹿原西北部。后又将其母薄太后的南陵也建在其西南约两千米处,同样设置了陵邑,这与安陵辅助长陵,加强其屏障作用有着异曲同工之妙。

四

解决薄太后的丧葬礼仪问题;扼守交通要道,防御东方诸侯应当是霸陵选址的主要原因。除此而外,文帝个人的情感因素可能也会影响到霸陵的选址,虽然这只是一个次要因素,但我们也应加以考虑。

文帝个人情感的影响可能主要来自以下两个方面:其一,文帝不愿葬在父亲刘邦身边;其二,对代国的眷念之情。

前者的原因应当与文帝儿时的境遇有关。我们上文提到,薄氏生了刘恒之后,就“稀见高祖”,随母生活的刘恒肯定也“稀见”父面。这样,势必造成他与刘邦在感情上的生疏和隔膜。而同为高祖庶子的赵王如意之母戚夫人却“日夜待御”,赵王如意也“常抱居前”,刘邦也明言如意是“爱子”“类我”。两相对比,可谓天壤之别,刘恒心中感受可想而知。刘邦的态度还是其次,最主要的是刘邦晚年曾明确讲到:“终不使不肖子居爱子之上”

除此而外,文帝对自己早年的封地—代国的眷念之情可能也影响到了霸陵的选址。

文帝幼年离京,与母亲在代国相依为命生活了15年。代国虽北邻匈奴,多有边患,却给刘恒母子提供了一个避风港,因此,吕后曾欲将刘恒迁到河东腹地赵国,然“代王谢,原守代边。”

据《汉书》载:文帝曾到霸陵巡视,家在赵国邯郸的慎夫人随从,“上指示慎夫人新丰道,曰:‘此走邯郸道也'。使慎夫人鼓瑟,上自倚瑟而歌,意凄怆悲怀,顾群臣曰:`嗟乎!以北山石为椁,用纻絮斮陈漆其间,岂可动哉'。”

代与赵同在河东,位置比邻。文帝给慎夫人指示家乡的道路后,紧接着提到了陵墓之事,而且“意凄怆悲怀”,他应该是想起了视为故乡的代国。限于当时的条件,文帝不可能远葬代地,因而只能寄望于百年之后,魂魄能够方便回归代国。西汉杜邺曾经说过:“骨肉归于后土,气魂无所不至”

另外,文帝提倡薄葬,霸陵“因其山,不起坟”

综上所述,笔者认为文帝霸陵选址白鹿原应当不是因为“昭穆制度”的限制被迫别葬,而是为了解决其母薄太后的丧葬礼仪问题,并兼顾扼守交通要道,防御东方诸侯的政治需要;同时,文帝的个人情感因素也或多或少地影响到霸陵的选址。